Braunes Hiltrup

Mit dem Hereinbrechen der Weltwirtschaftskrise ab 1930 erstarkten die extremen Kräfte in der deutschen Politik. Die Arbeitslosigkeit nahm ein nie gekanntes Ausmaß an. Begünstigt durch konservative und reaktionäre politische Kreise, die bis weit in das bürgerliche Parteienspektrum hinein reichten, gewann die extreme Rechte in der Hitler-Bewegung ungemein an Einfluss. Die anhaltende Spaltung der deutschen politischen Arbeiterbewegung, die sich alltäglich in scharfen Auseinandersetzungen dokumentierte, begünstigte diesen Aufstieg, verursachte ihn aber nicht.

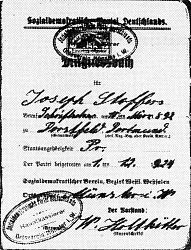

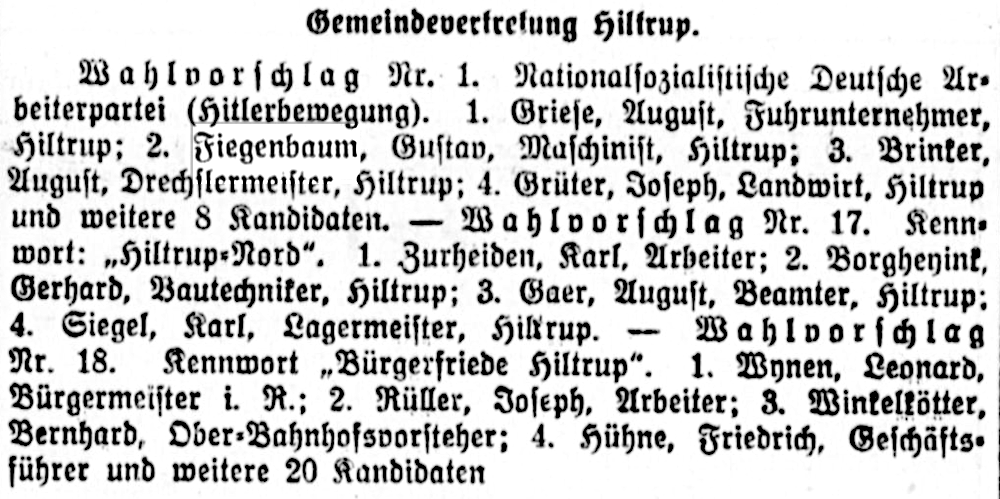

In Hiltrup gründete sich am 1.9.1930 die „älteste Ortsgruppe der NSDAP im Landkreis Münster“. Der aktive Ortsgruppenleiter Gustav Fiegenbaum (1901-1980) war 1925 als Maschinist zum Sauerstoffwerk Westfalen gekommen. Wenige Monate nach der Kommunalwahl 1933 wurde er bereits Maschinenmeister (Münsterischer Anzeiger 22.9.1933) und stieg in der NS-Zeit in der Personalabteilung von Glasurit zum Betriebsinspektor auf (1939-1945 auch Bürgermeister).

1932 durfte Hitler in der Halle Münsterland sprechen, Ende Januar 1933 wurde Hitler Reichskanzler. Bei den Kommunalwahlen am 12.3.1933 folgte Münster dem Reichstrend: die NSDAP wurde mit 20 Sitzen erstmals stärkste Partei (die SPD fiel von 5 Sitzen auf 3).

In Hiltrup hatte der Tischlermeister Albert Gröver als Vorsitzender der Zentrumspartei vor der Kommunalwahl zu einer allgemeinen Bürgerversammlung eingeladen. Die Versammlung hatte einmütig beschlossen, für die Wahl eine parteiübergreifende Einheitsliste zu bilden unter dem Namen „Bürgerfriede Hiltrup“; sie sollte die „Politik aus dem Gemeindehaus fernhalten“. Diese Einheitsliste gewann die Kommunalwahl mit acht Sitzen gegen vier Sitze der NSDAP. In der ersten Sitzung der neu gewählten Gemeindevertretung am 12.3.1933 wurde der Landwirt Josef Grüter (1876-1958) als Kandidat der NSDAP mit sieben gegen vier Stimmen zum Gemeindevorsteher („Gemeindeschulze“) gewählt – „der erste NSDAP-Ortsvorsteher im Münsterland“.

In Amelsbüren dagegen verhinderten die Bürger, dass ein fanatischer Nazi Bürgermeister wurde. Sie drängten den Bürgermeister Hartmann im November 1939 zum Eintritt in die NSDAP, um einen fanatischen Nazi als Bürgermeister zu verhindern.

Handwerkerumzüge waren eine Tradition in Hiltrup, die Betriebe präsentierten sich mit Wagen und Fußgruppen. Im Handwerkerumzug des Jahres 1933 zeigte das abgebildete bäuerliche Gespann fünf Hakenkreuzsymbole, die Pferde trugen Fähnchen in den alten (und neuen) Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot anstelle des Schwarz-Rot-Gold der Weimarer Republik – auf anderen Fotos der Handwerkerumzüge 1933 und 1935 sind keine NS-Symbole zu sehen.

Am 24.4.1933 beschloss die Hiltruper Gemeindevertretung auf Antrag des NSDAP-Ortsgruppenführers Fiegenbaum die Umbenennung von Straßen in Hiltrup: Adolf-Hitler-Straße, Hindenburgstraße, Horst-Wessel-Straße, Albert-Leo-Schlageter-Straße und Jahnstraße.

Fiegenbaum führte umgehend das Führerprinzip in allen Hiltruper Vereinen ein: Er veranlasste die Vorstände zurückzutreten, ernannte darauf neue „Vereinsführer“, und diese ernannten ihrerseits die Vorstandsmitglieder. Da es meist dieselben Personen wie vorher waren, gab es gegen diese Gleichschaltung keinen Widerstand. (Die Sportverbände wurden nach und nach in den Deutschen Reichsbund für Leibesübungen eingegliedert, die Sportvereine unterstanden den kommunalen Sportführern; 1938 wurden sie mit dem Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen direkt der NSDAP unterstellt.)

Gegen die NSDAP traten in der Hiltruper Gemeindevertretung zu Anfang der NS-Zeit namentlich zwei Sozialdemokraten ein, Josef Rüller und Hermann Feldmann.

1933 begann auch in Münster die intensive Verfolgung der jüdischen MitbürgerInnen, über rechtliche Diskriminierung bis zur Ermordung. Nur wenige stellten sich dem offen oder verdeckt entgegen wie zum Beispiel der Polizist Caspar Brinkmann.

Unter dem Motto Wider den undeutschen Geist errichtete die Deutsche Studentenschaft auf Münsters Domplatz einen „Schandpfahl“ und rief dazu auf, „undeutsche Bücher“ zu verbrennen (Münsterischer Anzeiger vom 7.5.1933).

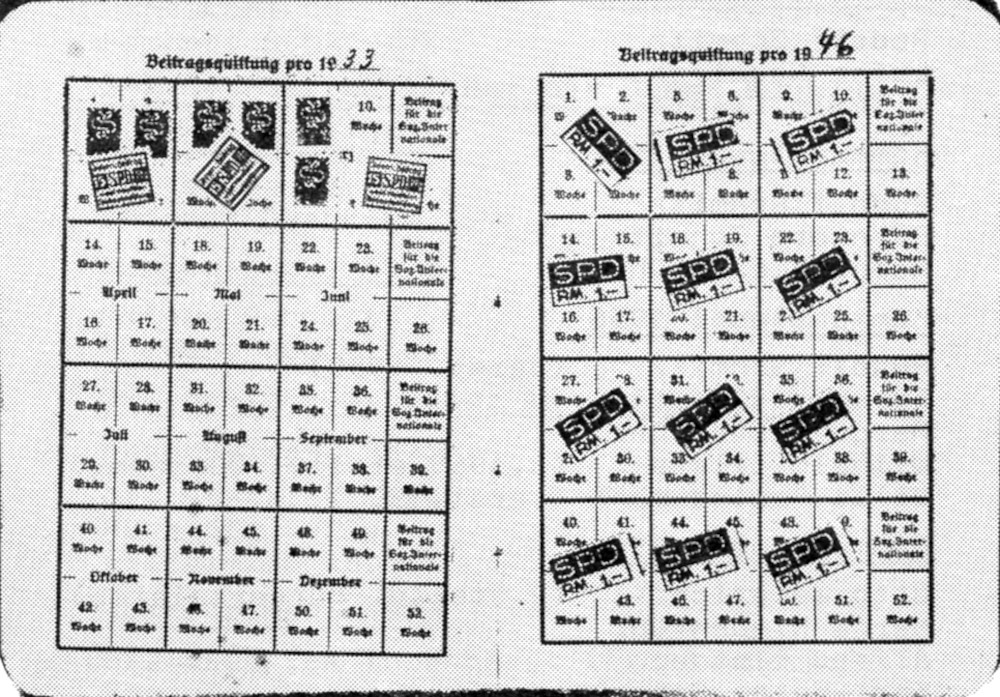

Der Terror der Nationalsozialisten gegen Kommunisten und Sozialdemokraten, später auch gegen bürgerliche Kräfte, setzte ein. In der Abstimmung im Reichstag über das Ermächtigungsgesetz, mit dem alle bürgerlichen Parteien Hitler formell zum Diktator machten, bäumte sich die deutsche Sozialdemokratie unter Führung von Otto Wels als einzige politische Kraft gegen diese furchtbare Entwicklung auf. Am 22. Juni 1933 wurde die SPD im Reich verboten, mit Gesetz vom 14.7.1933 wurde ihr Vermögen eingezogen.

In Münster regte sich seitens der SPD aktiver und versteckter Widerstand, zwar mutig, aber nicht sehr heftig, dazu war die SPD zu schwach. Unter dem Druck des NS-Regimes sanken die früher vorhandenen Barrieren nicht nur zwischen SPD und KPD (die bis dahin die SPD als „Sozialfaschisten“ beschimpft hatte), sondern auch zwischen den „Roten“ und „Bürgerlichen“. Auch in Hiltrup wurde die Zeit des Nationalsozialismus die dunkelste in der Geschichte. Nicht nur Sozialdemokraten wurden verfolgt, auch an die Verfolgung der Hiltruper Missionare sei erinnert. Das war die Zeit, als die Marktallee (vormals Bahnhofstraße) Adolf-Hitler-Straße hieß und die Hohe Geest (vormals Breiterweg, später Münsterstraße) Horst-Wessel-Straße.

Der Schuhmachermeister Emil Dahlmann (1902-1960) war 1929 in Hiltrup der KPD beigetreten, dort wurde er 1931 politischer Leiter einer Ortsgruppe. Am 11.3.1933 wurde er von der Gestapo in „Schutzhaft“ genommen. Er wurde am 31.8.1934 entlassen und flüchtete am 14.10.1934 nach Holland. Die KPD baute in den Niederlanden eine Organisation für den Widerstand gegen die NSDAP auf (Brauer, J.L.M., Disssertation an der Universität Amsterdam 2022). Ostern 1935 half Dahlmann bei einem ersten Schmuggeltransport von Druckschriften über die Grenze nach Deutschland. Ein Teil der Druckschriften ging auch nach Münster zu der Widerstandsgruppe, an der der Chemiestudent Arnold Münster beteiligt war. Ende März oder Anfang April 1935 ging Dahlmann nach eigener Auskunft illegal nach Deutschland und gründete 1935 die Ortsgruppe der KPD in Hiltrup. Im August 1935 wurden die KPD-Aktivisten verhaftet, als sie 3000 Exemplare „Die Rote Fahne“, „Tribunal“ und „Die Junge Garde“ aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln wollten.

Arnold Münster wurde 1935 zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt, Emil Dahlmann 1936 zu 6 Jahren Zuchthaus. Dahlmann wurde anschließend im März 1942 in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert, nach Kriegsende lebte er in Hiltrup.

Auch ein Mitarbeiter des Hiltruper Röhrenwerks kam 1943 in ein Konzentrationslager.

In den Archiven findet man durchaus Protokolle von Gemeinderatssitzungen. Wie wenig demokratisch die Abstimmungen waren und wie sehr die Gemeinderatsmitglieder unter „Aufsicht“ standen, kann man daran ablesen, dass seit dem 22.3.1934 unter der Anwesenheitsliste der Vermerk stand:

>>Außerdem anwesend Korber [Amtsbaumeister des Amtes St. Mauritz] als rangältester Führer der SA.<<

Die Hiltruper Wirtschaft wuchs auch in dieser Zeit weiter.

Das Hiltruper Glasurit-Werk wurde 1933 um einen Neubau mit 4.320m² Nutzfläche zur größten Lackfabrik Europas erweitert und beschäftigte über 1.000 Arbeiter. Nach dem Bericht einer Zeitzeugin wurden „nach dem notgedrungenen Eintritt in die NSDAP“ Arbeiter eingestellt; ein Zeitzeuge berichtete, Leiter des gesamten Unternehmens sei damals ein SS-Mann gewesen, Personalchef der NSDAP-Ortsgruppenleiter (und ab 1939 Bürgermeister) Fiegenbaum. Größter Kunde wurde die aufstrebende Rüstungsindustrie, während des II. Weltkriegs wurden mit Zwangsarbeitern Tarnfarben hergestellt. Hiltrup wuchs in fünf Jahren von rund 3000 Einwohnern im Jahr 1928 auf rund 4000 Einwohner.

Die NS-Landwirtschaftsgesetze von September 1933 unterstellten auch die Hiltruper Spar- und Darlehenskasse, 1883 unter Mitwirkung von Schencking gegründet, der neuen Monopolorganisation Reichsnährstand. Mitglieder der Kreditgenossenschaft konnten nur noch „arische und unbescholtene Personen“ werden. Entsprechend den Vorgaben wurde die Geschäftspolitik auf den landwirtschaftlichen Kredit ausgerichtet. Zur Entschuldung verschiedener der 22 Hiltruper „Erbhöfe“ (im Sinne von § 1 Reichserbhofgesetz) wurden die von der Spar- und Darlehenskasse vergebenen Kredite zunächst eingefroren, dann vom Reich mit einem Abschlag aufgekauft – den Abschlag von 15-20% musste die Spar- und Darlehenskasse übernehmen und als Verlust abschreiben.

Die Gründung eines katholischen Kindergartens in Hiltrup wird verboten; mehrere hundert Hiltruper treten im April 1934 mit ihrer Unterschrift für die Errichtung einer katholischen Einrichtung ein.

Aber auch innerhalb der katholischen Volksschule Hiltrup zeigt sich schnell der NS-Einfluss.

Rektor Nabbe ist ab 1933 Mitglied der SA. 1934 sind Hiltruper Schüler zum Gruppenfoto vor der Jugendherberge Nottuln aufgebaut: Junglehrer Harbaum (1958 bis 1968 Vorsitzender der CDU Hiltrup, Rektor der Volksschule) und Lehrerin Brüggemann stellen die mit Diensthose, Lederkoppel mit Koppelschloss, Braunhemd, Halstuch mit Lederknoten und Schulterriemen uniformierten Mitglieder des Deutschen Jungvolks (Pimpfe) als erste Reihe in den Vordergrund.

Auf einem Gruppenfoto aus demselben Jahr 1934 trägt Junglehrer Harbaum (wie Lehrer Himmelmann im Jahr 1938) ein kleines rundes Abzeichen am Revers – das NSDAP-Mitgliedsabzeichen? Der auf demselben Foto sichtbare ältere Lehrer Zeidler trägt 1934 kein Abzeichen, 1940 ist er Funktionär des NS-Lehrerbundes; Harbaum trägt auf einem Foto von 1932 noch kein Abzeichen.

Ein Zeitzeuge berichtete von seiner Einschulung in Bottrop 1935: „Schon vom ersten Schultag an lernten wir anzutreten und übten den Hitlergruß. Ich erinnere mich noch, dass der Religionsunterricht in den Schulen nicht mehr erteilt wurde, wir mussten nachmittags zum Pfarrer gehen. Außerdem wurden die Kreuze aus den Klassen entfernt.“

Nur eins der im Hiltruper Museum erhaltenen Gruppenfotos zeigt einen Lehrer der Hiltruper Volksschule in SA-Uniform. Die übrigen Lehrer scheinen sich arrangiert zu haben oder dem NS-Druck entzogen zu haben. Zeitzeugen berichteten, ein alter Lehrer K. sei nicht in die NSDAP eingetreten und nach dem Krieg in die Entnazifizierungskommission berufen worden; ein alter Rektor Mappe habe sich geweigert, das Kreuz aus dem Klassenzimmer zu entfernen. Lehrerin Alma Neisemeyer wurde zwangspensioniert. Erst nach Kriegsende kehrte sie in den Schuldienst zurück und war aktiv am Wiederaufbau des Schulwesens in Hiltrup beteiligt.

Offener NS-Terror wirkte schon 1934 auch auf Hiltruper Vereine ein: Der Reichsführer des katholischen Sportverbandes DJK (Deutsche Jugendkraft), Adalbert Probst, wurde am 1. Juli 1934 von der Gestapo im Zuge des sogenannten „Röhm-Putschs“ verhaftet und am 2. Juli erschossen. Um der Auflösung zu entgehen, schloss sich der Hiltruper DJK Blau-Weiß im Jahr 1934 mit dem Turnverein Hiltrup zusammen unter dem Namen TuS Hiltrup 1930 e.V. (Vorsitzender war bis 1945 Dieter Rommeswinkel). Erst 1964 entstand wieder ein DJK-Sportverein in Hiltrup (DJK Eintracht mit dem Schwerpunkt in Hiltrup-Ost, geistlicher Beirat: Pfarrer Ensink).

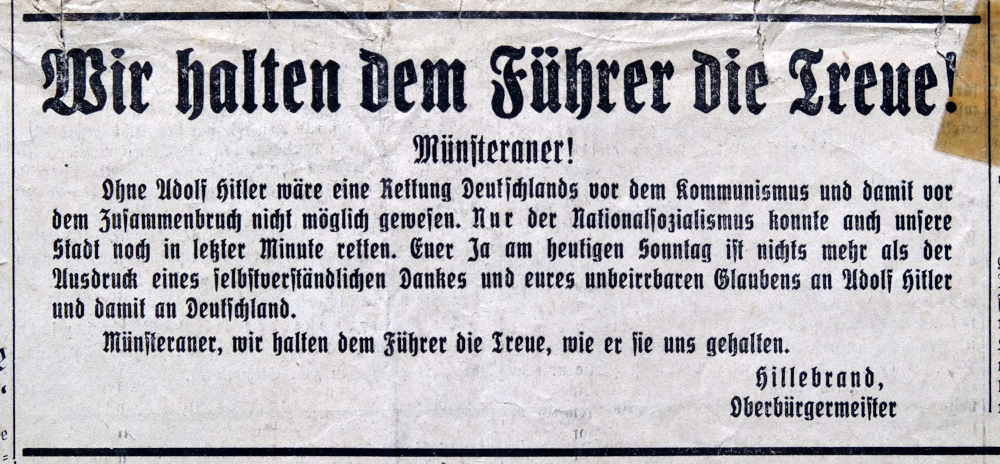

Nach dem Tod des Reichspräsidenten von Hindenburg organisierte das NS-System am 19.8.1934 eine Volksabstimmung über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches. Hitler wurde Reichspräsident und Kanzler in Personalunion. Die Opposition war ausgeschaltet, die undemokratische Volksabstimmung sollte den Akt formal legitimieren.

In den vom NS-System kontrollierten Medien wurde massiv für die Zustimmung geworben, der NS-Oberbürgermeister von Münster veröffentlichte einen Aufruf in der Nationalzeitung (19.8.1934). Mit der Überschrift „Das „Ja!“ eine selbstverständliche Pflicht!“ warben in derselben Ausgabe auch Hiltruper Vereine für ein „Ja“ bei der Volksabstimmung. Der Vereinsführer des TV Hiltrup 1930 (heute: TuS) berief sich auf „Turnvater Jahn“ und forderte in der Nationalzeitung vom 19.8.1934 dazu auf, „freudig mit „Ja“ zu stimmen“; ähnliche Aufrufe erließen – in Klammern die Vertreter – der MGV Hiltrup (Königs), Bürgerschützenverein Hiltrup (Strobend), Quartett-Verein Hiltrup (Wegmann) und Kriegerverein Hiltrup (Goerding).

Die Volksabstimmung hatte nicht das von den Nazis gewünschte Ergebnis, d.h. es gab noch ungefähr 10% Nein-Stimmen, in Westfalen-Nord sogar 15% Nein-Stimmen. Göring bedrohte darauf offen die „Unbelehrbaren oder gar Böswilligen“: „Wir werden sie nicht dafür bestrafen, daß sie mit Nein gestimmt haben. Sie mögen es sich aber gesagt sein lassen, daß wir es auf keinen Fall dulden werden, daß sie mit ihrer ablehnenden Haltung gegenüber der nationalsozialistischen Staatsführung irgendwie und irgendwann im Volke Propaganda treiben. Wir werden mit eiserner Faust zuschlagen …“ (Nationalzeitung vom 22.8.1934, eingemauert bei der Grundsteinlegung zum Feuerwehrgerätehaus).

„Mit eiserner Faust“ verfolgte das NS-System Andersdenkende. In Münster verteilte 1934 eine kleine Gruppe Flugblätter, die sich zum Beispiel gegen die Kriegsvorbereitungen der Nazis wandten, und druckte eine Zeitung („Der rote Arbeiter“). Die Mitglieder kamen aus der KPD und aus bürgerlichen Gruppen, einige wie Arnold Münster wurden 1935 verhaftet und zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt.

Die Freiwillige Feuerwehr Hiltrup weihte im August 1934 ihr neues Gerätehaus ein (heute: Hiltruper Museum, Zur Alten Feuerwache 26). Finanziert war der Bau durch Spenden von Feuerversicherungen, Hiltruper Privatleuten und der Kommune. Kreisfeuerwehrführer und Amtsbürgermeister Parteigenosse Dr. Lürken betonte in seiner Ansprache „das machtvolle Regiment unseres Führers und dessen nicht zu übertreffende Sorge für Volk und Nation“ und brachte „auf den Führer, auf das Deutsche Vaterland und auf den Ministerpräsidenten Hermann Göring ein dreifaches Sieg Heil aus, in das die 150 Wehrmänner mit Begeisterung einstimmten“; Landrat Parteigenosse Dr. Böckenhoff erklärte, das Motto der Feuerwehr „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ müsse heute „in geringer Abänderung, aber in gleichen Grundgedanken in das ganze Volk hineingetragen werden“ (aus dem Bericht der Nationalzeitung vom 23.8.1934).

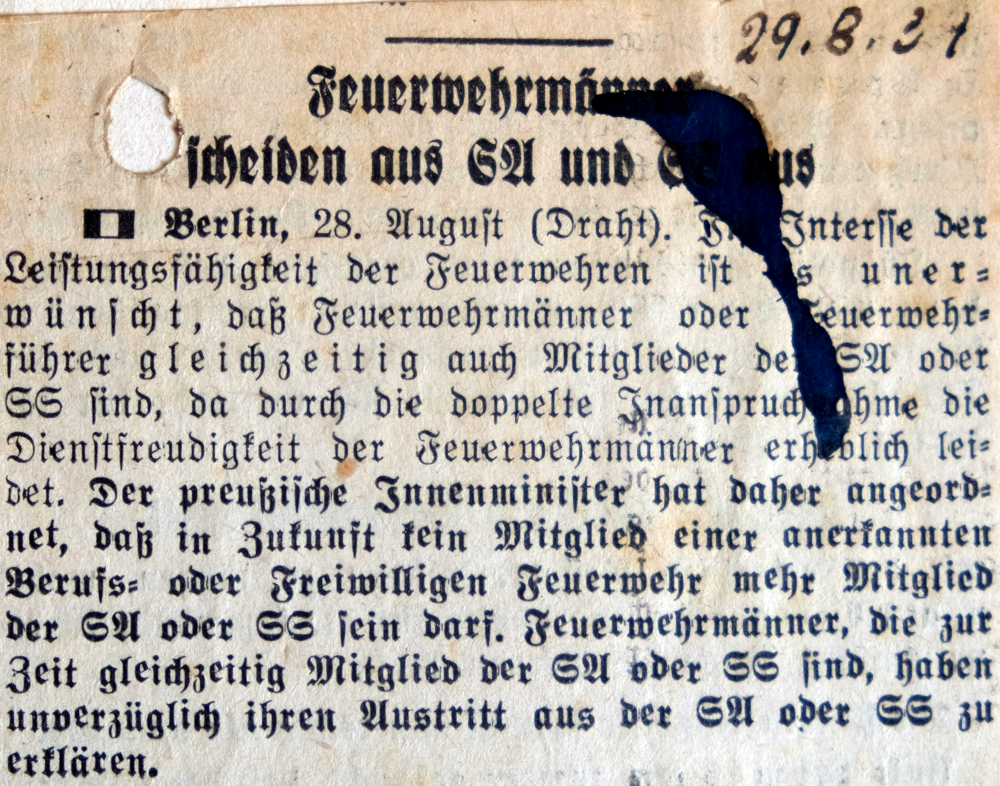

1933 gab es reichsweit verstärkte Eintritte von SA-Leuten in die Feuerwehren. Der unbedingte Vorrang des Ausbildungs- und Einsatzdienstes im System „Feuerwehr“ ließ sich jedoch häufig nicht mit den Anforderungen des SA-Dienstes vereinbaren, so dass der Innenminister die Unvereinbarkeit anordnete. Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr konnte deshalb 1934 ein Ausweg sein, um sich dem Druck zum Eintritt in SA oder SS zu entziehen (siehe Rolf Schamberger, Deutsches Feuerwehrmuseum Fulda).

Sehr früh wurde die Bevölkerung auf einen bevorstehenden Krieg vorbereitet: Ein zukünftiger Luftkrieg werde total sein und auch die Bevölkerung im Hinterland treffen. Intensiv wurde für Luftschutz geworben, bereits 1933 startete die „Große Deutsche Luftschutz-Ausstellung“ als Wanderausstellung. Mit dem Luftschutzgesetz von 1934 wurde die „Luftschutzpflicht“ eingeführt: „Alle Deutschen sind zu Dienst- und Sachleistungen sowie zu sonstigen Handlungen, Duldungen und Unterlassungen verpflichtet, die zur Durchführung des Luftschutzes erforderlich sind (Luftschutzpflicht).“ Schon 1934 waren die Feuerwehren eingebunden in die Vorbereitung des II. Weltkriegs. Im September 1934 fand im gesamten deutschen Reich eine „Feuerschutzwoche“ statt. In diesem Rahmen wurden Hauseigentümer und Mieter aufgefordert, die Dachböden zu entrümpeln und „die Häuser in der Weise herzurichten, daß sie im Falle eines Luftangriffes den Bewohnern eine möglichst weitest gehende Sicherheit bieten“. Polizei und Amtsträger des Reichsluftschutzbundes führten Kontrollen durch (Nationalzeitung vom 19.8.1934). Die Feuerwehren wurden später als „Feuerschutzpolizei“ in den Polizeiapparat eingegliedert und militarisiert, sie unterstanden den Polizei- und SS-Gerichten; Feuerwehren wurden militärisch ausgebildet, bewaffnet und eingesetzt (Beispiel: Berufsfeuerwehr Hannover). Auch die Freiwillige Feuerwehr Hiltrup erhielt im September 1944 10 Gewehre mit Munition (und lieferte sie nach Kriegsende wieder an die Polizei ab).

An vielen Stellen wurde Druck auf die Menschen ausgeübt, der „Bewegung“ beizutreten.

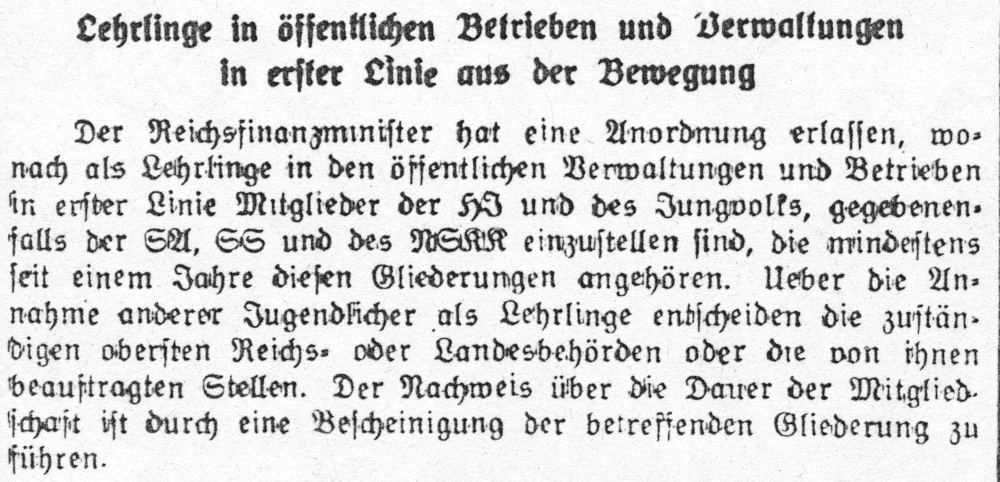

Bei der Bewerbung um eine Lehrstelle in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben wurden Lehrlinge „aus der Bewegung“ bevorzugt, d.h. die Jugendlichen wurden zu einem Heer von Mitläufern erzogen.

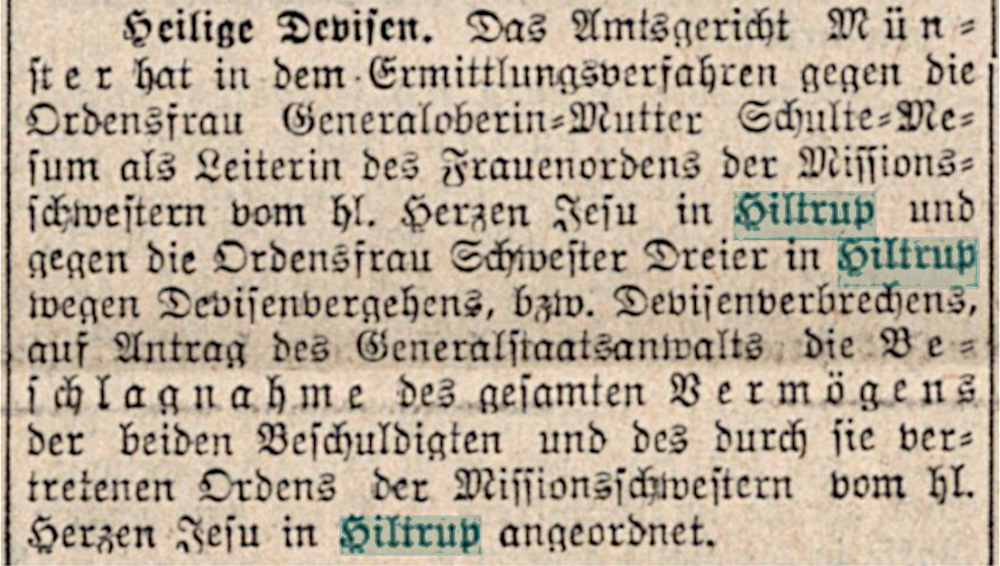

Das NS-System versuchte in dieser Zeit, die katholische Kirche und ihre Organisationen gegenüber der Bevölkerung zu diskreditieren. Neben den Sittlichkeitsprozessen gegen katholische Geistliche dienten dazu auch die Devisenprozesse. Tatsächliche oder nur angebliche Verstöße gegen verschärfte Devisenbestimmungen waren Ausgangspunkt für die juristische und publizistische Verfolgung von Ordensleuten. Davon waren im Jahr 1935 auch die Hiltruper Missionare und die Hiltruper Missionsschwestern betroffen, einige wurden vorübergehend verhaftet. Das Amtsgericht Münster beschlagnahmte in diesen Verfahren vorübergehend das gesamte Vermögen der Orden – vom „Sozialdemokrat“ (Zentralorgan der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik, Prag) am 10.4.1935 berichtet mit der spöttischen Schlagzeile „Heilige Devisen“.

Bischof von Galen zeigte demgegenüber Präsenz, zur Firmung im Jahr 1938 wurde er in Hiltrup mit großem Aufwand begrüßt.

Die Begrüßung für Bischof von Galen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das öffentliche Leben in Hiltrup sehr weitgehend vom NS-System durchdrungen war. Die Mitglieder des Männergesangvereins Hiltrup von 1848 tragen auf dem Gruppenfoto von 1938 einen Hakenkreuz-Wimpel an der Vereinsfahne.

Zu dieser Zeit wurden die Arbeiter-Gesangsvereine im Deutschen Arbeiter-Sängerbund systematisch unterdrückt und aufgelöst. Für die bürgerlichen Gesangsvereine im Deutschen Sängerbund galt der Aufruf ihres Bundesführers von Januar 1934: „Alle Anordnungen für den Ausbau und die Zielsetzung unserer Sängergemeinschaft gehen allein von hier aus, und ich erwarte genaueste und pünktliche Befolgung derselben. Über alle kleinlichen Unterschiede hinweg finden wir uns zu echter Sängergemeinschaft. Über dieser steht uns die Volksgemeinschaft als höchste Idee unseres neuen Staates und unseres Führers.“

Viele Mitglieder des Hiltruper Kriegervereins, 1896 auf Initiative von Pater Hubert Linckens gegründet, bekennen sich auf dem Gruppenfoto aus den 1930er Jahren mit Hakenkreuz-Armbinde zum NS-System (unten v.l.: Bernhard Reinker, Elkendorf, Görtz, Schneider Elbers, Bornemann-Gerdemann, Bloech, Scheller; oben v.l.: Heinrich Averesch, Bernhard Lördemann, Alfons Große-Wentrup, Anton Everding, Bürgermeister Josef Grüter, August Mühlenberg, Josef Mense, Heßling, Bernhard Jasper, August Hölling, Wesseler).

Das öffentliche Leben war geprägt vom NS-System. Ein historisches Foto von einer Ausfahrt der Hiltruper Feuerwehr ist in diesem Zusammenhang zu sehen.

Die Freiwillige Feuerwehr Hiltrup posiert für den Fotografen. Das Schild „Jede Stimme dem Führer!“ ist an prominenter Stelle über der Gruppe im Bild arrangiert. In den Unterlagen ist das Foto kommentiert als „Fahrt ins Blaue„ („in geschlossener Formation mit Fahrzeugen Benz und Fiat“) und auf das Jahr 1937 datiert. Aus dem Zusammenhang ist allerdings eher darauf zu schließen, dass es sich um eine Aktion der NS-Wahlpropaganda im März 1936 handelt: Ein ähnliches erhaltenes Foto ist in den Unterlagen auf 1936 datiert mit demselben Kommentar „Fahrt ins Blaue“. Am 19.3.1936 fand eine vorgezogene Reichstagswahl statt, nachdem das Saarland ins deutsche Reich zurückgekehrt war. Das NS-System intensivierte seine Propaganda zugunsten einer Stimmabgabe für die NSDAP und eine Wahlteilnahme; „Jede Stimme dem Führer!“ dürfte darauf hinweisen.

Auch das Hiltruper Nationalsozialistische Kraftfahrkorps (NSKK, eine paramilitärische Unterorganisation der NSDAP ) macht 1936 eine „Fahrt ins Blaue“; ob zusammen mit der Feuerwehr, ist nicht bekannt. Das NS-System nutzt geschickt die Sogkraft der beginnenden Motorisierung: 1936 sind mit dem NSKK auch Hiltruper unterwegs, die (wegen der vorübergehenden Aufnahmesperre?) erst später in die Partei eintraten (2. Fahrzeug von links) oder gar nicht (3. Fahrzeug von rechts).

Zwang und Wahlfälschungen waren neben Propaganda die Mittel, mit denen 1936 das „Wahlergebnis“ von 99,1 Prozent Zustimmung erreicht wurde, anschaulich beschrieben zum Beispiel in der Geschichte der Grafschaft Bentheim.

Im Juli 1936 fand der NSDAP-Kreisparteitag in Hiltrup statt. Vorher trafen sich die Feuerwehren von Amelsbüren, Hiltrup und Loevelingloh in Hiltrup und übten gemeinsam den „Paradeschritt“; die Wehr Hiltrup erhielt bei dieser Gelegenheit ihre SA-Sportabzeichen. Der Ort versank laut Pressebericht „in einem Meer von Hakenkreuzfahnen“.

Die Häuser hatten Fahnenhalter oder Fahnenmasten in den Vorgärten: Bereit, NS-Fahnen aufzuziehen (in der Klosterstraße Nr. 7 wohnte der stellvertretende NS-Bürgermeister).

Am 9. November 1938 organisierte das NS-System auch in Münster ein Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung der Stadt. Einen Eindruck von den Verbrechen geben zum Beispiel die polizeilichen Ermittlungsakten der Jahre 1948/1949.

(Dieser Artikel wurde zuletzt am 06.02.2026 aktualisiert.)