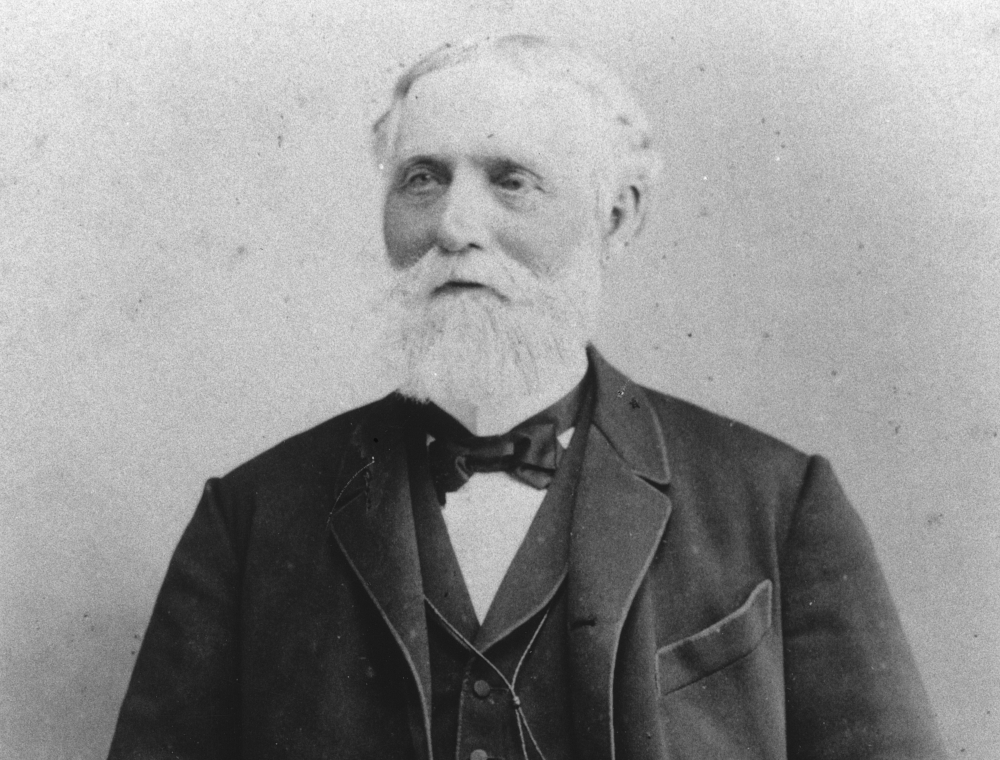

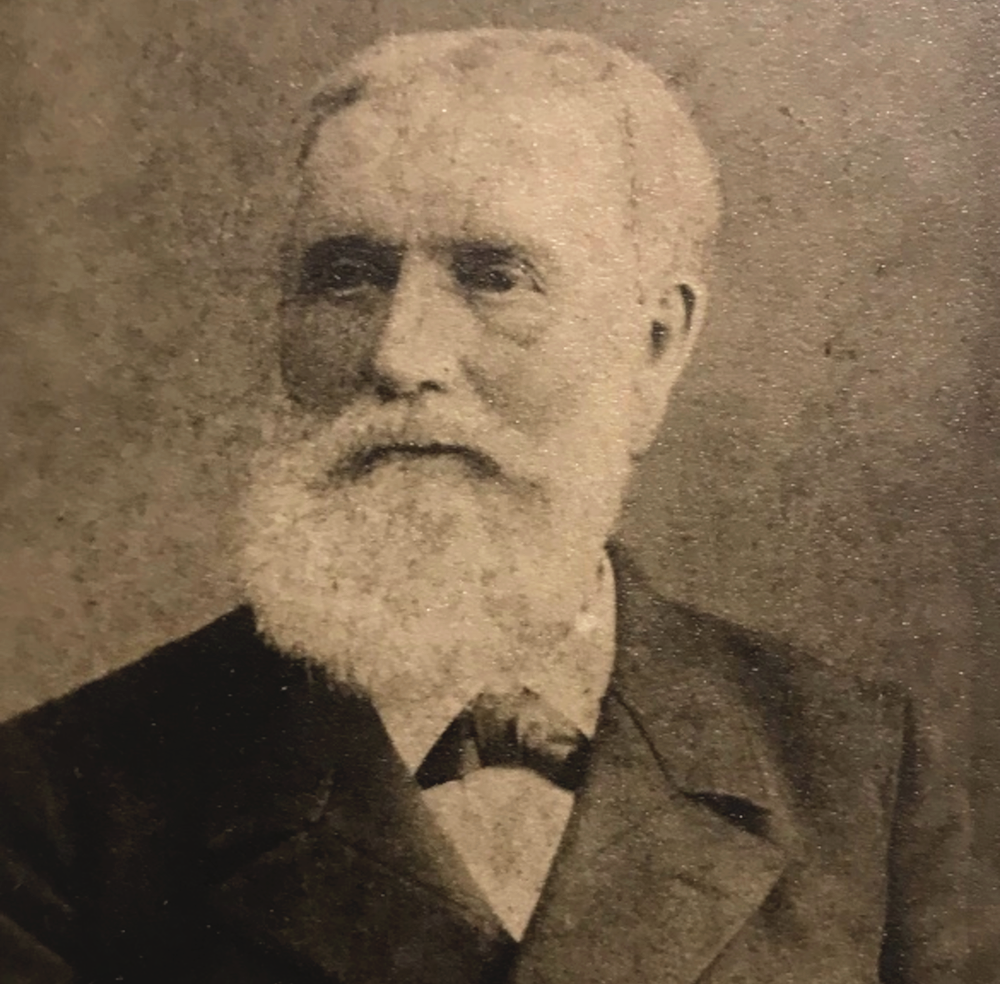

August Bernhard Schencking stammte von dem Bauernhof Schulze Ehring in Ascheberg. Als nachgeborener Sohn aus zweiter Ehe der Bäuerin Gertrudis Isfort verw. Schulze Ehring mit Franz-Wilhelm Schencking musste er sehen, wo er blieb. Er besuchte das Paulinum in Münster, schloss mit dem Einjährigen ab und lernte Textilkaufmann in der „Weißwaarenhandlung“ Max Franz Ehring in Münster.

Max Franz Ehring (1788-1834) hatte 1826 in Münster ein Textilgeschäft („Weißwaarenhandlung“) gegründet, 1837 hatte er nach einer Meldung des Münsterschen Intelligenzblatts sein „Manufaktur-Waaren-Lager in seine neue Wohnung, Rothenburg Nro. 24“ (heute Nr. 45) verlegt. Das 1826 auf alten Fundamenten (um 1500) erbaute Haus ist eines der ältesten Häuser auf der Rothenburg. Der Schriftzug „M. F. Ehring“ an der Fassade erinnert an den Firmengründer. August Bernhard Schenckings Schwester Lucie Schencking (1829-1909) heiratete 1858 Heinrich Ehring, den Sohn des Firmengründers Max Franz Ehring. Das Haus wird ab 2025 saniert.

Schencking ging später nach Lyon, gründete eine Seidenfabrik und eine Seidenraupen-Zucht und kam als Kaufmann zu Wohlstand, ab 1852/1853 in Toulon.

Auf einer Eisenbahnfahrt lernte er Micheline (Michaela) Gräfin von Cassis-Faraone (1839-1918) aus Terzo d’Aquileia im Friaul kennen. Sie stammte aus einer alten wohlhabenden Familie von Kaufleuten und Handwerkern, die der Melkitischen Griechisch-katholischen Kirche angehörten; im 15. Jahrhundert waren sie aus dem syrischen Hauran nach Damaskus gekommen.

1749 war die Familie nach Ägypten gegangen. Großvater Antoun Cassis_Pharaon war zusammen mit seinem Bruder Youssef dort ein außerordentlich mächtiger Mann, als Leiter der Zollverwaltung knüpfte er Handelsbeziehungen nach Europa. Zusammen mit seinem Bruder Youssef erwarb er unglaubliche Reichtümer und großen Einfluss. Auf Einladung eines Mailänder Kaufmanns wurde er Teilhaber einer Firma im österreichischen Triest, die Handel mit Ägypten und Indien betrieb (Ausfuhr von österreichischen Erzeugnissen, Schmuckgegenständen und Waffen, Einfuhr von Perlen, Diamanten und anderen Edelsteinen). In Ägypten gründete er die erste von den Franziskanern unabhängige katholische Kirche. Papst Pius VI. verlieh ihm 1781 den Titel eines Conde Palatino (Pfalzgrafen), Kaiser Joseph II. von Österreich erhob ihn 1783 in den Grafenstand, Pietro Leopoldo Großherzog der Toskana verlieh ihm im selben Jahr den Titel eines Ritters von St. Stephan. Blutige Revolten veranlassten ihn 1784, Ägypten zu verlassen, 1786 ließ er sich in Triest nieder.

August Schencking und Michaela von Cassis-Faraone heirateten am 28.9.1861 in Ascheberg (andere Angabe: In Terzo d’Aquileia, wo die Familie Cassis-Faraone eine Villa besaß). Die Ehe blieb kinderlos.

Die unvollständige Abschrift eines Dokuments im Bestand des Hiltruper Museums legt nahe, dass Schencking in dieser Zeit auch mit Waffen handelte. Danach bot ein Hauptmann aus Oldenburg unter dem 3. und 7.11.1861 dem „erf. B. Schenking in Toulon“ 30.000 Gewehre und 1200 Säbel zum Kauf an.

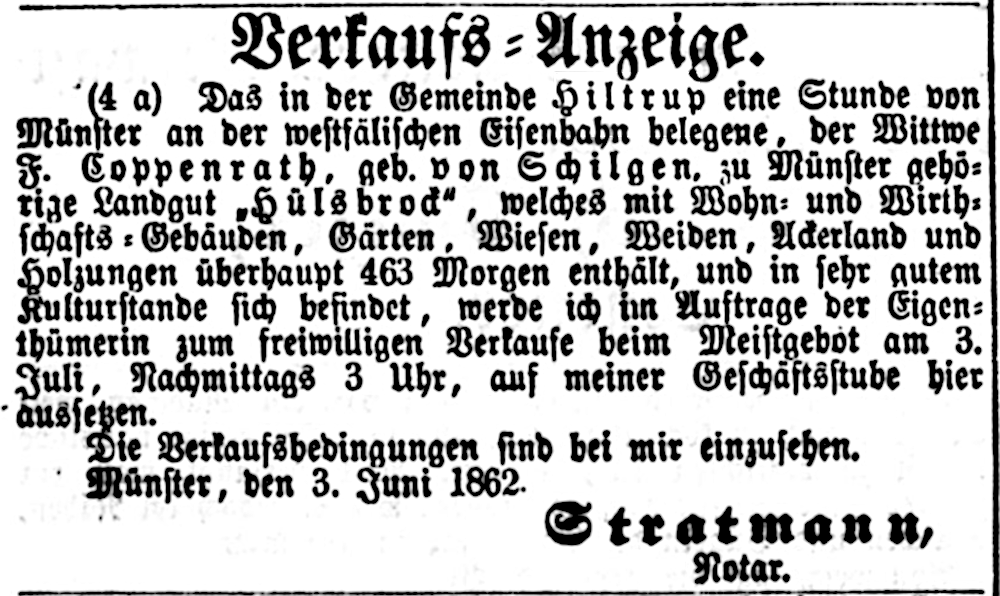

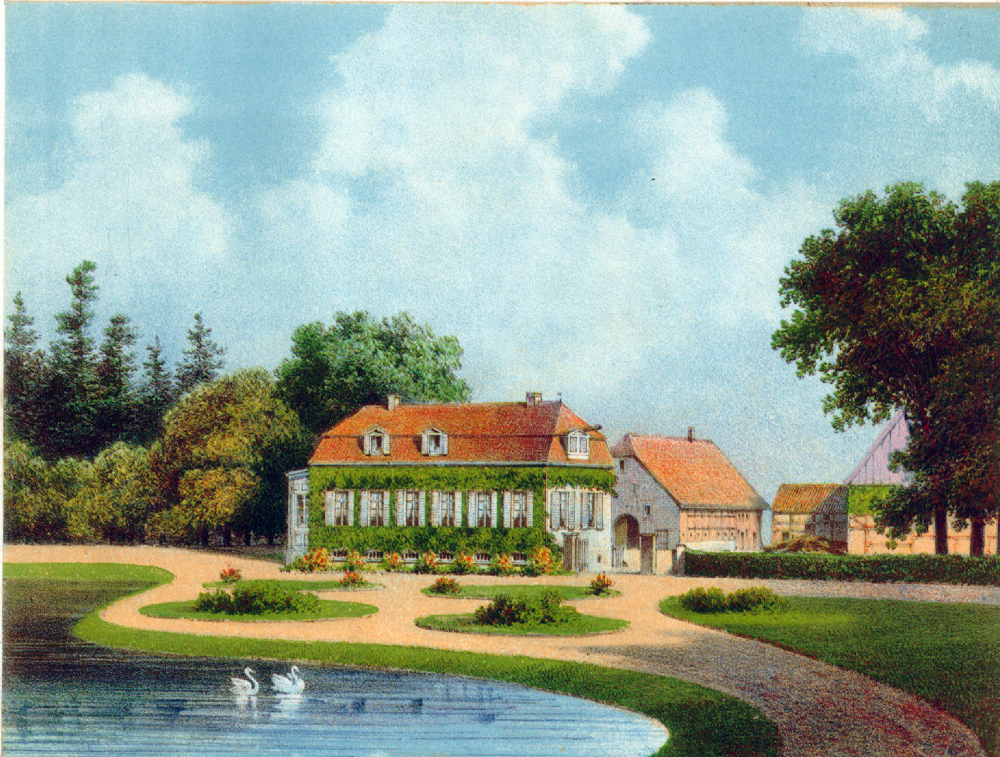

1862 erwarb August Bernhard Schencking von der Witwe des Münsteraners Franz Joseph Coppenrath, eines Sohns des münsterschen Juristen, Buchhändlers, Verlegers und Unternehmers Joseph Heinrich Coppenrath (1764-1853) das Gut Hülsebrock in Hiltrup.

Joseph Heinrich Coppenrath hatte das Gut 1836 gekauft. Es liegt nahe, dass Schencking den Kauf möglicherweise mit Mitteln aus der Mitgift seiner – aus vermögender Familie stammenden – Ehefrau finanzierte.

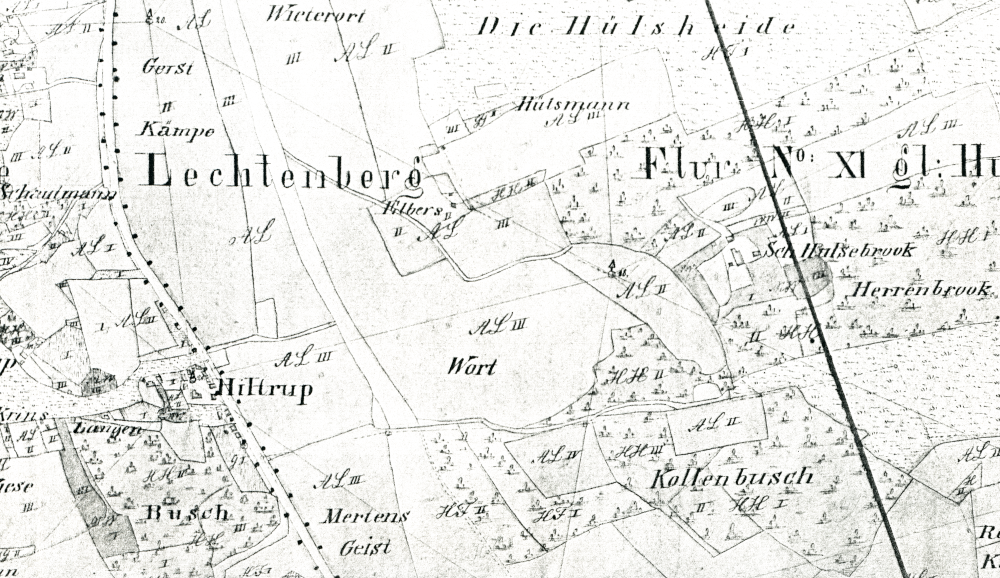

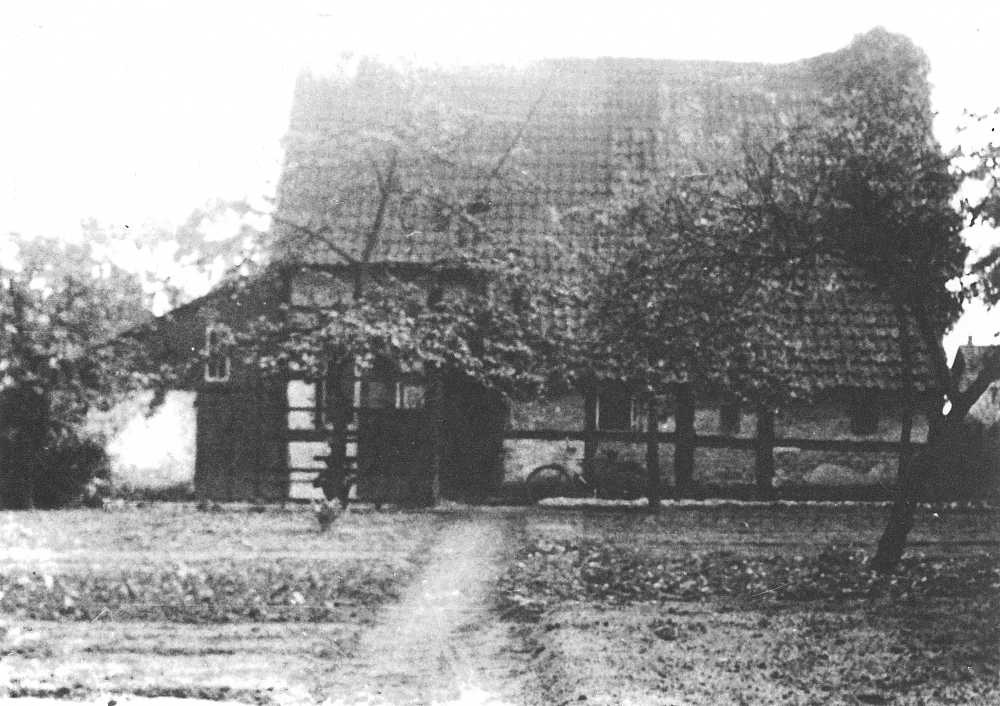

Mit 463 Morgen Fläche war es der mit Abstand größte Vollerwerbsbetrieb im Kirchspiel. Es war ein alter westfälischer Gräftenhof, 1386 urkundlich erwähnt als Schulte Hulsbroke, 1528 als Hof tho Hulsbrocke. Reste der Gräfte sind noch erhalten, der Straßenname „An der Gräfte“ leitet sich davon ab. Das Haupthaus und die große Scheune waren aus Fachwerk errichtet, die einzelnen Gefache weiß gekalkt. Mehrere kleine Ställe gehörten ebenfalls zum Gehöft.

Drei Kotten in der Nähe gehörten zum Gut, die Kötter arbeiteten in der Landwirtschaft des Gutes.

Der letzte der drei Kotten („Melk-Hüsken“, Haus Szypritt) stand bis 1954 an der Bahnhofstraße 87 (heute: Marktallee). Er wurde für einen Neubau abgebrochen; sein Alter wurde dabei anhand der Bausubstanz auf ungefähr 250 Jahre geschätzt.

In Hülsebrock wohnte Schencking nur im Sommer, den Hof ließ er durch einen Verwalter (von Verth / Baron von Storp) bewirtschaften.

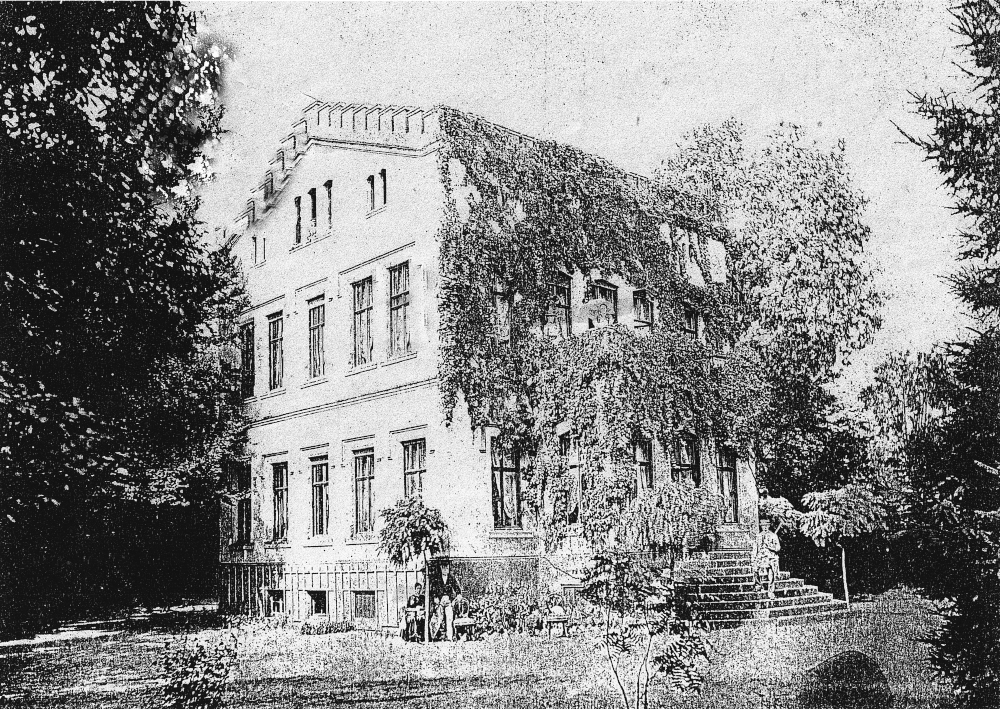

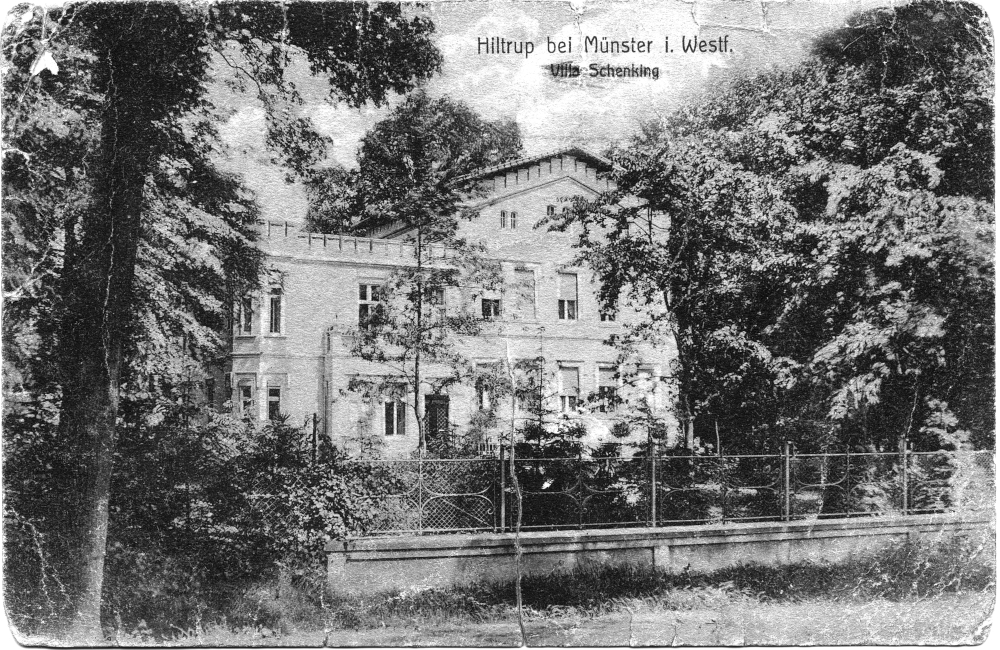

1864 baute Schencking an der späteren Bahnhofstraße in Hiltrup die Villa Hülsebrock (Villa Schencking). Es war ein stattliches Haus mit italienischen Stilelementen, wertvollen Parkettfußböden und Ebenholzmöbeln. Als erstes Haus in Hiltrup wurde fließendes Wasser mit Waschbecken und ein Wasserklosett installiert. Das alte Wohnhaus von Hülsebrock inseriert Schencking im Münsterischen Anzeiger als Sommerwohnungen (Münsterischer Anzeiger 10.4.1868), dann als Basis für einen Gärtner; 1871 werden Sommerwohnungen auf Hülsebrock inseriert „bei Gärtner Brinkmann“.

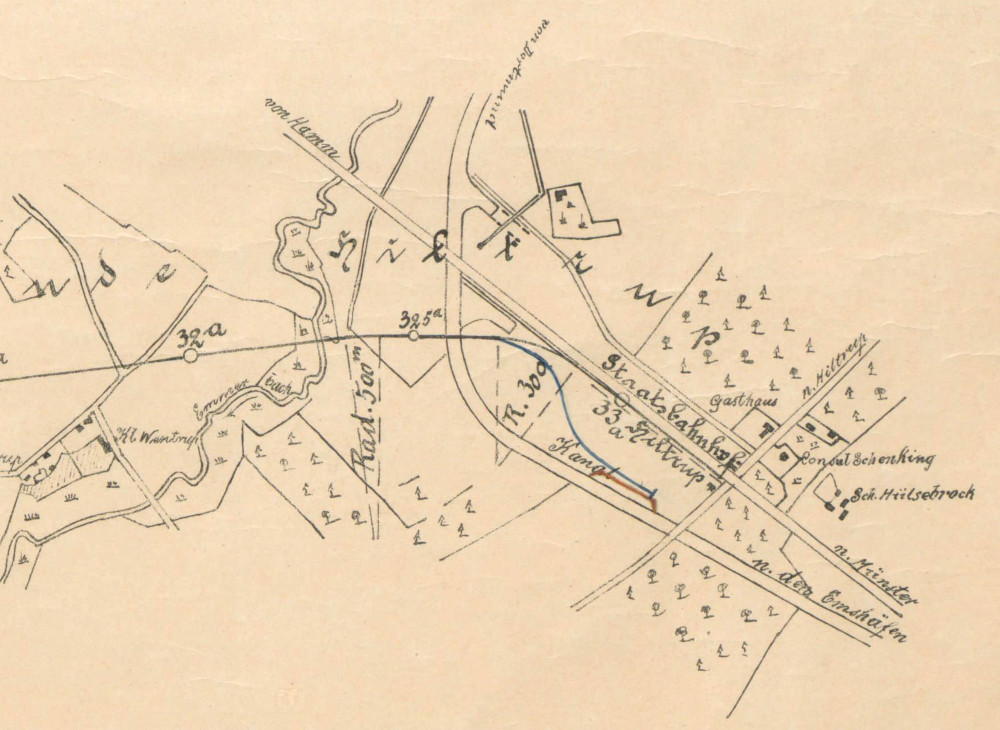

Als umsichtiger Kaufmann setzte sich Schencking für den zweigleisigen Ausbau der Münster-Hammer Eisenbahnstrecke ein und für die Verlegung der Haltestelle.

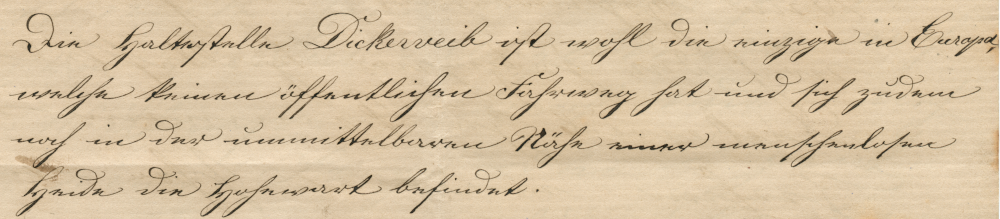

„Die Haltestelle Dickeweib ist wohl die einzige in Europa, welche keinen öffentlichen Fahrweg hat und sich zudem noch in der unmittelbaren Nähe einer menschenlosen Heide der Hohewart befindet.“ Dieser Brief an die „Königliche Direction der Westfälischen Eisenbahn“ war eine Sammeleingabe und trug „neben vielen Anderen“ diese Unterschriften: Husmann (?), Lieutnant und Gutsbesitzer, von Amelunxen, Amtmann von Wolbeck, Alverskirchen, Rinkerode, Albersloh und Angelmodde, Klüsener, Pfarrer zu Wolbeck, Brinkjann, Vikar zu Wolbeck, Thier, Post?? zu Wolbeck, Thier, Gastwirt und Posthalter zu Wolbeck, Vogelmann, Ortsvorsteher Hiltrup, von Notz, Ortsvorsteher Ottmarsbocholt, Harling, Auctions-Commissar, Freiherr von Heeremann, Greve, Stadtrath und Ziegeleibesitzer, Anton Schencking zu Amelsbüren, Kuhlmann, Besitzer des Gutes Kannen bei Amelsbüren, Schencking, Toulon.

In dem Brief von ca. 1865 an die Eisenbahndirektion heißt es auch: „Eine andere Chaussee von Wolbeck und Angelmodde nach Hiltrup ist wohl nur noch eine Frage der Zeit.“

Schencking stellte Grund und Boden für die Verlegung des Bahnhofs nach Hiltrup zur Verfügung. Bis 1865 stieg Hiltrups Einwohnerzahl auf 665.

Am 1.8.1866 wurde die Haltestelle Hiltrup an ihrer heutigen Stelle in Betrieb genommen, die Haltestelle Dickeweib wurde geschlossen. Am Bahnhof Hiltrup wurde ein Zweigpostamt eingerichtet. Schenckings Gut Hülsebrock verfügte nun über einen Gleisanschluss. Am 30.6.1868 schrieb Schencking aus Toulon an das „Königliche Landraths Amt zu Münster“, dass er von der Königlichen Direction der Westphälischen Eisenbahn die Genehmigung für die Anlage eines „Ausweichgeleises nebst Ladeplatz“ erhalten hatte.

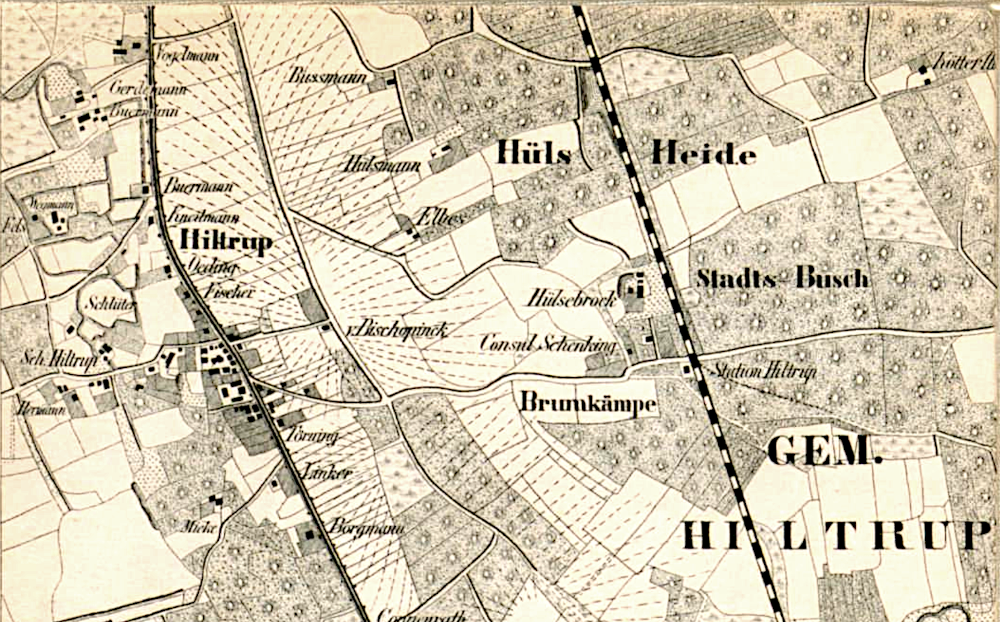

Schencking betrieb den Bau der Bahnhofstraße (heute: Marktallee), die bis dahin nur ein einfacher Sandweg mit Wacholder-Büschen war, und stellte Grund und Boden dafür zur Verfügung. Die Bezeichnung„Brumkämpe“ in der Karte von 1868 südlich der heutigen Marktallee weist darauf hin, dass hier sandiger und schlechter Boden mit Besenginster („Braom“) bewachsen war. 1877/1878 baute die Gemeinde Hiltrup die Chaussee vom Dorf zum neuen Bahnhof (mit wassergebundener Steinbahn und Sommerweg); die Fortsetzung nach Osten bis zum Albersloher Weg wurde erst 1914 ausgebaut.

Schencking war 1861 in Toulon Konsul der Vereinigten Staaten von Nordamerika, am 18.5.1868 wurde er zum Konsul des Norddeutschen Bundes in Toulon ernannt; er war Konsul von Hamburg und Mecklenburg in Toulon sowie Konsul von Oldenburg in Toulon und Marseille.

1870 lernte er auf Vermittlung seines Jugendfreundes Hinzpeter den damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm Albert Viktor von Preußen kennen (ab 1888 Kaiser Wilhelm II.). Laut Wilhelms Memoiren Aus meinem Leben organisierte Schencking für ihn eine Führung durch den Kriegshafen Toulon. Der Kontakt blieb danach bestehen, Schencking wusste ihn zu nutzen.

Im Juli 1870 musste er nach Beginn des deutsch-französischen Krieges nach Hiltrup fliehen. Hier kandidierte er 1871 im Wahlbezirk Beckum-Lüdinghausen-Warendorf als unabhängiger Bewerber für einen Sitz im ersten Reichstag. In einem Zeitungsinserat vom 25.2.1871 wurde er als „tapferer Kämpfer für unsere politischen und kirchlichen Rechte“ gelobt und wollte sich für die Bildung einer Zentrums-Fraktion einsetzen. In Bork erhielt er nur 2 Stimmen und unterlag damit dem Landrat von Landsberg-Steinfurt; im gesamten Wahlkreis erhielt er 711 von insgesamt 8851 gültigen Stimmen, Landrat von Landsberg-Steinfurt gewann den Wahlkreis mit 5268 Stimmen.

Die Chronik des Männergesangvereins 1848 Hiltrup vermerkt danach eine „volksbeglückende, finanzreiche Zeit“ – die Reparationszahlungen Frankreichs führten zu einer Spekulationsblase am Kapitalmarkt, später folgte der Gründerkrach.

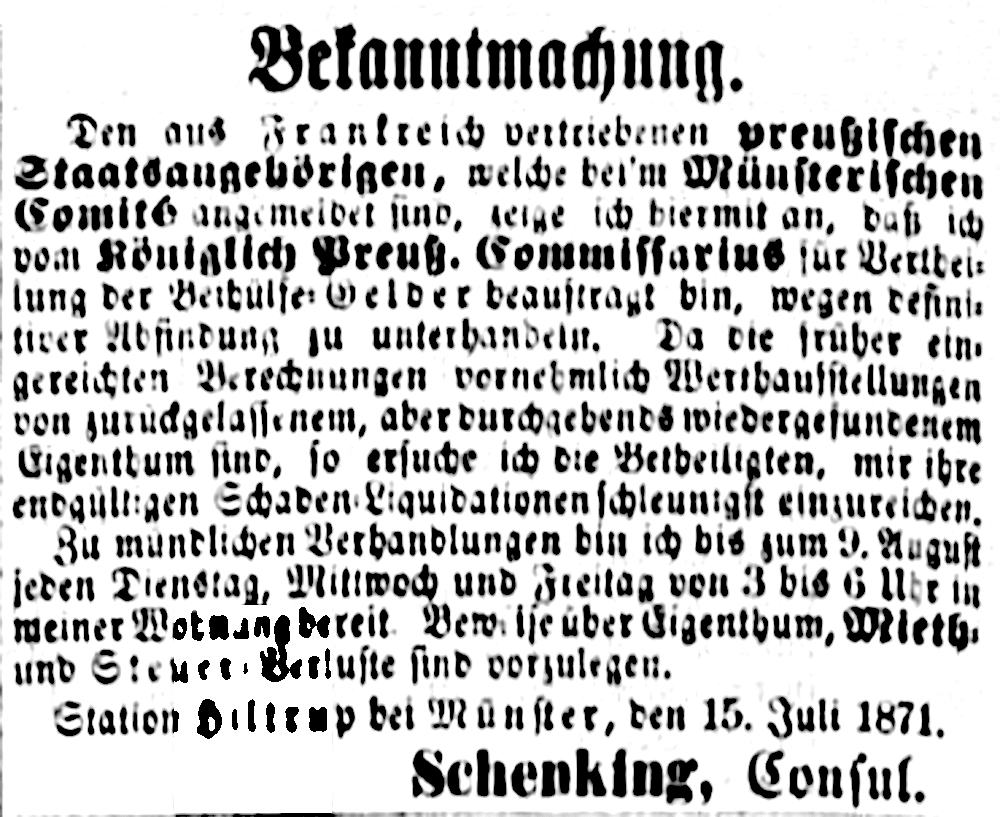

Schencking nahm nach dem deutschen Sieg über Frankreich die Interessen von 49 aus Frankreich geflüchteten Deutschen wahr und machte eine hohe Schadenersatzforderung beim Bundeskanzleramt in Berlin geltend.

Im Auftrage des „Königlich Preußischen Commissarius für Verteilung der Beihülfe-Gelder“ verhandelte er über Abfindungen für Kriegsschäden.

Das Gut Hülsebrock machte er zu einer landwirtschaftlichen Musterwirtschaft. Er ließ eine stattliche Esskastanien-Allee pflanzen, die auf den Hof führte, die ersten Bäume dieser Art in Hiltrup (der heutige Straßenname „Kastanienallee“ erinnert daran, auch die heutige Bergiusstraße hieß früher Kastanienallee). Bei der Ausstellung des münsterschen Gartenbauvereins 1871 wurden „colossale Steckrüben von Herrn Consul Schencking zu Hiltrup“ durch Diplom prämiert (Westfälischer Merkur 10.10.1871).

Am 4.3.1872 wurde er zum Konsul des Deutschen Reiches in Nizza ernannt, bis 1876 residierte er in Cannes und Nizza.

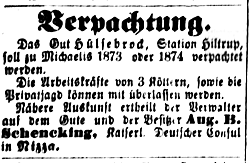

Nach seiner Bestellung zum Konsul in Nizza im Jahr 1872 verlor Schencking offensichtlich die Lust, die Landwirtschaft selbst zu betreiben (oder geriet im Gründerkrach von 1873 in wirtschaftliche Schwierigkeiten?). Am 11. August 1872 inserierte er im Münsterischen Anzeiger, das „Gut Hülsebrock zu Station Hiltrup steht zu verpachten“. Offensichtlich ohne Erfolg:

Per Inserat im Westfälischen Merkur (27.5.1873) und im Münsterischen Anzeiger suchte Schencking noch im Folgejahr einen Pächter für das Gut Hülsebrock. 1874 suchte er Mieter für eine „geräumige Wohnung mit Keller und Stallung“ und bot dazu Garten, Weide und Ackerland an.

1875 wurde das Haupthaus des Gutes Hülsebrock (von der Bahnhofstraße aus gesehen hinter der Villa Schencking) in Fachwerk neu errichtet und mit einem Park umgeben. Als das Haus 1912 abbrannte, wurde es im Stil der Zeit zweigeschossig wiedererrichtet.

Aus der Tätigkeit als Konsul in Nizza ist im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz ein Memorandum Schenckings aus dem Jahr 1872 erhalten in der Verzeichniseinheit “Neuwahl eines Papstes”. Papst Pius IX war zu diesem Zeitpunkt bereits 80 Jahre alt und geschwächt, er starb 1878 (Nachfolger: Leo XIII.).

Schenckings Amtsführung als Konsul in Nizza führte zu Beschwerden. Der Reichstagsabgeordnete Leopold Sonnemann trug in der Reichstagssitzung am 18.12.1875 im Detail vor, Schencking habe sich als Konsul persönlich bereichert und sei deshalb zu Schadensersatz verurteilt worden; um vermögenslose Reichsangehörige habe er sich nicht gekümmert. In der Sitzung bestätigte Geheimrath Göring als Kommissarius des Bundesraths, dass mehrere Beschwerden gegen Schencking beim Auswärtigen Amt eingegangen seien.

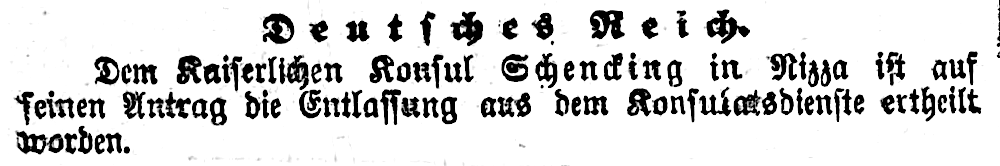

Im März 1876 wurde Schencking noch vom Kronprinzen empfangen. Am 5.7.1876 meldete der Reichsanzeiger die Entlassung aus dem Konsulatsdienst auf eigenen Wunsch. Das Leipziger Tageblatt meldete am 7.7.1876: „Consulate. Dem kaiserlichen Consul Schencking in Nizza ist auf seinen Antrag die Entlassung aus dem Consulatsdienste ertheilt worden.“ Der Hannoversche Courier meldete am 8.7.1876: „Seite 1 – Der „Reichsanzeiger« meldet die auf eigenen Antrag erfolgte Entlassung des Consuls Schencking in Nizza aus dem Consulsdiinste. Es ist dies der Abschluß der bekanntlich vom Abg. Sonnemann im Reichstag angerigten Untersuchung gegen Schencking wegen Mißbrauchs seines Amtes zu eigennützigen Zwecken.“

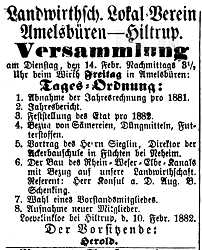

Schencking kehrte nach Hiltrup zurück. Zusammen mit Ökonomierat Winkelmann, Ökonomierat Herold (Lövelingloh) und Bauern aus Hiltrup und Amelsbüren gründete Schencking 1876 den „Landwirthschaftlichen Localverein Amelsbüren-Hiltrup“. Winkelmann übernahm bis 1881 den Vorsitz (danach bis 1899 Herold). Der Verein diente in seinen Versammlungen in erster Linie der Schulung der Landwirte zur Verbesserung der Land- und Viehwirtschaft und organisierte auch gemeinschaftlichen Einkauf. So wurde zum Beispiel ein „Wanderlehrer“ engagiert, einen Vortrag über Anlage von Grasländereien zu halten (Westfälischer Merkur 28.2.1879), und über den Bau einer Sammelmolkerei diskutiert (Westfälischer Merkur 16.8.1879). 1881 organisierte der Verein den gemeinsamen Einkauf von Guano, der vor Einführung des Stickstoffdüngers (z.B. Chilesalpeter) als Düngemittel verwendet wurde. Auch „künstlicher Dünger“ wurde gemeinsam eingekauft.

1878/1879 setzte Schencking sich für den Ausbau des Hiltruper Bahnhofs zu einer Güterstation ein. Bei der Stadt Münster beantragte er einen Zuschuss behufs Erweiterung der Eisenbahn-Haltestelle Hiltrup zu einer Güterstation, die Stadt lehnte aber ab (Westfälischer Merkur 28.3.1879). Im Oktober 1879 wurde der separate Güterbahnhof für Wagenladungs- und Stückgutverkehr in Hiltrup geschaffen. Sofort stieg die Zahl der Fahrgäste und Verladegüter.

Ab 1880 verwendete er Silomais als Winterfutter für 20 Milchkühe und führte den Stickstoffdünger (z.B. Chilesalpeter, Ammoniumphosphat) ein, um die Erträge auf dem mageren Sandboden zu steigern. Sein Kuhstall war angeblich mustergültig und viel bewundert, die Tiere präsentierte er auf Tierschauen (zum Beispiel gewann er 1889 den 1. Preis der Tierschau des landwirtschaftlichen Kreisvereins Münster, Münsterischer Anzeiger 3.7.1889). Er war Mitglied im 1892 gegründeten Verein zur Hebung der Rindviehzucht im Münsterlande (Westfälischer Merkur 20.12.1900), als Rinderzüchter profilierte sich in Hiltrup allerdings eher Schulze Holsen (+1905; von dem Hof existiert nur noch der restaurierte Speicher in Hiltrup-Ost). Er zeigte den Hiltrupern die Gründüngung mit Lupinen. Für die Arbeiten holte er Gefangene aus Münster, die er in einem besonderen Wohnraum unterbrachte.

Schencking warb im Landwirthschaftlichen Lokal-Verein Amelsbüren-Hiltrup für die Errichtung einer Darlehns-Kasse.

Über seine Versuche zum Anbau von Grünmais als Winterfutter wurde in der Zeitung berichtet (Westfälischer Merkur 10.12.1881), für den Antrieb der Häckselmaschinen wurde Dampfkraft eingesetzt. Über seine Erfahrungen mit Silomais und Grünpressfutter als Winterfutter der Milchkühe veröffentlichte er 1889 einen Artikel im Münsterischen Anzeiger.

Schencking setzte sich aktiv für seine und die Interessen der Nachbarn ein, so brachte er 1882 eine Petition an den Reichstag auf den Weg, den „Militär-Schießplatz auf der Loddenhaide“ zu verlegen, über dessen Gefahren sich die Nachbarn beschwerten.

Am 4.1.1883 wurde die Spar- und Darlehenskasse Amelsbüren eG gegründet (später: Volksbank), am selben Tag wurde in einer Veranstaltung des Landwirtschaftlichen Local-Vereins im Dicken Weib unter dem Vorsitz Schenckings der Hiltruper Darlehn-Cassen-Verein gegründet, er wurde im Februar 1883 ins Genossenschaftsregister eingetragen. Schencking war erster Vorsitzender (bis zu seinem Tod 1903) und stellte Kassenraum und Geldschrank unentgeltlich zur Verfügung. Zu Beginn war die Kasse sonntags von 15 bis 16.30h im Haus Schencking geöffnet. Jedem neugeborenen Hiltruper (nach anderer Quelle: jedem Erstkommunikanten) schenkte er ein Sparbuch mit einer Einlage von 1 Taler. Pfarrer Spinn gehörte dem Aufsichtsrat an und führte dort das Protokollbuch.

Im November 1884 beteiligte sich Schencking aktiv am neuen „Kuhspännerfest“ in Hiltrup. Der Münsterische Anzeiger berichtete am 22.11.1884: Mit Bullen oder Kühen als Zugtieren wurde um die Wette gefahren, Schencking belegte den 5. Platz in der Disziplin „Karrenfahrt mit einer Kuh“. Einen Tag lang wurde gefeiert mit über 100 Teilnehmern. Anfang 1885 referierte Schencking dann im Landwirthschaftlichen Local-Verein Ueber die Arbeit mit Hornvieh. Angeblich entstand daraus ein Verein, der jährlich „Kuhspännerfeste“ veranstaltete; die Teilnehmer spannten angeblich die stärksten Kühe vor mit Ziegelsteinen beladene Wagen und veranstalteten Wettrennen auf dem „Breiten Weg“, der heutigen Hohen Geest (Westfälischer Merkur und Münsterischer Anzeiger enthalten nach 1884 keine weiteren Berichte).

1885 agitierte Schencking nach dem Bericht des Westfälischen Merkur vom 12.4.1885 in einer Versammlung des Landwirtschaftlichen Kreisvereins Münster, dass „der Viehhandel … ganz in Händen der Juden liege und daß man mit allen Mitteln dahin finden müsse, diesen großen Übelstand zu beseitigen“. Der eingehende Bericht im Münsterischen Anzeiger differenziert, danach referierte Schencking zu dem Thema „Die Vermehrung der Viehmärkte in Münster: …namentlich die kleineren Leute seien häufig um Geld zu machen genöthigt, ihr Vieh billig im Stall auf Vorschuß zu verkaufen und noch lange unentgeldlich zu füttern, bis wieder ein Markt in Münster vorhanden sei. Der Zwischenhandel sei nothwendig und könne durch eine Vermehrung der Märkte nicht aufgehoben, sondern nur vermindert werden.“ Schencking plädierte für Vermehrung der Viehmärkte in Münster, Plazirung einer Viehwage auf dem Markte, Aufstellung bedeckter, offener Schutzdächer für das Vieh auf dem Marktplatze bis zu dem Zeitpunkte, wo das emporblühende Münster nach dem Muster vieler anderer Großstädte einen ganz gegen Wetterunbilden geschützten Marktviehhof schaffe, und die Aufstellung einiger Restaurationsbuden auf dem Markte, worin dem Publikum mit Ausschluß von Branntwein nur warmer Kaffee, Thee, Buillon, Wasser etc verabreicht würde. (In Westfalen äußerte sich bereits zu dieser Zeit offener Antisemitismus, 1891 lud der antisemitische Deutsche Reform-Verein zu einer öffentlichen Versammlung in Münster ein.)

1886 wurde die Einführung einer Doppelwährung im Deutschen Reich diskutiert, Schencking forderte sie in einer Versammlung des „landwirthschaftlichen Provinzialvereins für Westfalen und Lippe“ in Hamm, der Provinzialverein schloss sich ihm an (Münsterischer Anzeiger 8.5.1886); die hinkende Goldwährung mit der Goldmark als Standard und der silberbasierten Vorgängerwährung Zollvereinstaler daneben galt als Doppelwährung bis 1907; das Wertverhältnis zwischen den beiden Währungen wurde durch Knapphaltung der umlaufenden Silbermünzen gesichert.

Schencking redete bei den verschiedensten Themen mit. Im selben Jahr beteiligte Schencking sich an der Diskussion über die Gründung des Provinzialfischereivereins als Sektion des landwirthschaftlichen Vereins für Westfalen und Lippe (Münsterischer Anzeiger 22.10.1886). Man versprach sich Einnahmen für die Landwirte z.B. aus einer Belebung der Karpfenzucht. Im Landwirthschaftlichen Lokalverein referierte er darüber, ob „der Landwirth für seinen Bedarf das Brod selbst backen“ solle (Münsterischer Anzeiger 112.1886), am 27.1.1887 über den Getreidehandel in China und Indien (Münsterischer Anzeiger 28.1.1887).

An der 1877/1878 zur Chaussee ausgebauten „Stiege“ (Bahnhofstraße / heute: Marktallee) standen zu dieser Zeit fast keine Häuser. Die Karte zeigt um 1890 bei dem Eintrag „Consul Schenking“ als einziges Haus direkt an der Straße einen Kotten („Melk-Hüsken“, später „Haus Szypritt“; erbaut um 1700, abgerissen 1954), dahinter die 1864 gebaute „Villa Schencking“ und das Gut Hülsebrock.

Es war eine Zeit der großen Projekte. Die Reichsregierung plante den Bau des „Rhein-Weser-Elbe-Kanals“. Schencking warb für das Projekt und erhielt zunächst Zustimmung. Im Juni 1882 fand auf Veranlassung der Stadt Dortmund in Münster eine Versammlung von Interessenten statt. Sie wählte ein Canalbau-Comité, darin auch Schencking. Er war Mitglied einer Deputation mit Vertretern von Emden, Leer, Lingen, Münster und Dortmund, die in Berlin mit Vertretern der Staatsregierung verhandelte. Im April 1883 wurde in einer weiteren Versammlung in Münster darüber berichtet und über den nötigen Grunderwerb sowie die Vorteile des Kanals diskutiert: Vorteile für die Wirtschaft allgemein, die Anlieger, den Transport von Holz, die Entwässerung auch von Hiltrup. Schencking warb für das Projekt: Für die Landwirte werde es keine Nachteile durch Getreideimport bringen, und Deutschland müsse sich vom Ausland, namentlich von Holland emanzipieren.

Die Beschlussvorlage für den Bau des Kanals passierte das Abgeordnetenhaus, scheiterte 1883 aber im preußischen Herrenhaus. Im November 1883 trafen sich darauf in Münster Oberpräsident von Hagemeister und die (Ober)Bürgermeister von Münster, Dortmund, Emden, Oldenburg, Rheine, Lingen und Meppen, um eine Petition an Bismarck zu formulieren. Den Vorsitz führte der Dortmunder Oberbürgermeister Lindemann. Erörtert wurde die Konkurrenz zwischen Kanal und Güterbahn; Hauptproblem war die Frage, wer die Kosten des Grunderwerbs für den Kanal tragen sollte. Hauptmann Schöningh (Meppen) bemerkte, für die Landwirte werde bei Güterbahnen sehr wenig Nutzen abfallen, beim Kanal dagegen könne vielerlei transportiert werden; die Moorkanäle seien gern gesehen, und er meine, auch die Landwirte dortiger Gegend würden ihren Beitrag zum Grunderwerb liefern. Schencking forderte, die vom Canalbau-Comité aufzubringende Summe zu begrenzen, die verabschiedete Petition wurde in diesem Punkt weicher formuliert (Bericht im Westfälischen Merkur vom 17.11.1883). In dem Anfang 1884 gegründeten Westdeutschen Fluß- und Kanalverein schloss sich eine Vielzahl von Interessenten und Behördenvertretern von den Seehäfen bis zur Schwerindustrie zusammen (im Geschäftsausschuss auch Schencking und der Meppener „Hochmoorbesitzer“ Schöningh), um das Kanal-Projekt voranzutreiben (Münsterischer Anzeiger 7.1.1884).

Später lehnte der Westfälische Bauernverein die Planungen ab. Schencking setzte sich bei jeder Gelegenheit für den Kanalbau ein und warb für die Beteiligung der Anlieger an den Grunderwerbskosten: Von den Entschädigungszahlungen für den Grunderwerb sollten sie 5 Prozent als Eigenanteil leisten. Dafür warb er als Vorsitzender des Kreis-Kanal-Comite, zum Beispiel als Vorsitzender einer Versammlung der Canal-Interessenten am 1. Mai 1887 in Amelsbüren („De Canol is doch nich son geförlick Dink, es us sagt is!“) und am 14. Mai 1887 im Rheinischen Hof in Münster, am 30. Mai 1887 und 2. Juni 1887 in St. Mauritz und im Juni 1887 bei einer Versammlung der vom Kanal berührten Gemeinden in Lüdinghausen. In dieser Versammlung warben neben Schencking der Landrat von Wedel für den Kanalbau und der Ingenieur Fritz Geck aus Münster. Geck war Installations-Unternehmer, hatte auf der Werse bei Münster ein Dampfboot betrieben und sich für den Kanalbau engagiert.

Am 30. Juni 1887 beschloss der westfälische Provinziallandtag nach kontroverser Debatte, einen Anteil von 1 Million Mark an den 4,8 Millionen Mark Grunderwerbskosten für den Kanal in Westfalen zu übernehmen. In der Debatte wurde erwähnt, dass Schencking den Landtagsabgeordneten eine (als falsch kritisierte) Werbe-Druckschrift geschickt hatte.

In der letzten Versammlung der Kanal-Interessenten im Landkreis Münster am 31.8.1887 in St. Mauritz / Schiffahrt sagte Schencking öffentlichkeitswirksam einen Betrag von 1000 Mark zusätzlich zu seiner 5-Prozent-Beteiligung an den Grunderwerbskosten zu (1000 Mark im Jahr 1887 entsprechen 8600 Euro im Jahr 2024).

Als Vorsitzender des Kreis-Canalbau-Comités gewann Schencking 1887 den Kreistag, die Amtsvertretungen Greven und St. Mauritz sowie die Gemeinderäte der betroffenen Gemeinden dafür, sich an den Kosten für den Grunderwerb zu beteiligen. Nur Hiltrup lehnte ab. Schencking übernahm daraufhin persönlich und „bedingungslos“ die Garantie für den erforderlichen Kapitalbetrag. Er sicherte sich die Anlage von zwei Privathäfen (Schencking I am Bahnhof; Schencking II weiter nördlich auf der Ostseite des Kanals wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von der Ringofenziegelei Dr. Schmitz – „Schmitz Kühlken“ – genutzt und um 1936 bei der Verbreiterung des Kanals beseitigt).

Schenckings Offenheit für technische Entwicklungen zeigt sich 1888 auch an seinem neuen Wagen: Ein Landauer mit einem Sprachrohr als Sprechverbindung zum Kutscher.

Im selben Jahr veröffentlichte er im Münsterischen Anzeiger einen Artikel Die Pferdezucht in Westfalen zur Zucht von Militär- und landwirtschaftlichen Arbeitspferden; auf Initiative des Landwirtschaftlichen Lokalvereins Amelsbüren-Hiltrup war 1888 in Wittlerbaum eine Gestütstation (Deckstation) eingerichtet worden, die stark nachgefragt wurde (Münsterischer Anzeiger 12.5.1888). Am 15. und 22.10.1888 und am 14.5.1889 organisierte er in Hiltrup auf seinem Gut Hülsebrock die Vorführung verschiedener Düngerstreumaschinen und Pressen für Grünfutter durch den Landwirtschaftlichen Lokalverein Amelsbüren-Hiltrup.

Schencking engagierte sich auch im Landwirtschaftlichen Lokalverein des Amtes Wolbeck:

Am 7.2.1889 wurde er dort zum Vorstandsmitglied gewählt, sein Neffe und späterer Erbe Paul Schencking zum stellvertretenden Vorsitzenden (Münsterischer Anzeiger 10.2.1889).

Es war nicht nur eine Zeit der großen Projekte, sondern auch zunehmender sozialpolitischer Spannungen. Das von Bismarck 1878 initiierte Sozialistengesetz lief 1890 aus. Katholische Kreise beklagten „schwere Irrtümer und bedenkliche Umsturzpläne“ der Sozialdemokraten und sahen „die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung in ihrer Grundlage bedroht“. Auch Konsul a.D. Schencking schloss sich 1891 einem Aufruf an, der Gegenbewegung „Volks-Verein für das katholische Deutschland“ beizutreten, und rief zur „Katholiken-Versammlung“ im Rathaus von Münster auf (verbunden mit Angriffen auf den Protestantismus). Die Mitgliederliste des Volks-Vereins wurde im Münsterischen Anzeiger (1.2.1891) veröffentlicht.

Der „Hiltruper Bogen“ des Kanals durch Schenckingsche Grundstücke auf Amelsbüren zu (siehe Karte) wurde am 30.9.1892 planfestgestellt. Im Frühjahr 1893 begannen die Arbeiten für Kanal und Prinzbrücke, das “Streckenbüreau” wurde auf der Herrenburg eingerichtet.

Für den Transport von Kanalbau-Material wurde 1897 vorübergehend eine Schiffswerft im Hiltruper Stichhafen eingerichtet (der Stichhafen auf dem heutigen BASF-Gelände ist um 1970 zugeschüttet worden). Im Hiltruper Stichhafen baute der Schiffsbauer B. Sibum aus Haren für die münstersche Firma Caspar Hessel zwei Lastkähne („Pünten“) für den Transport von Steinen für die Kanalböschungen; der erste wurde am 8.3.1897 zu Wasser gelassen. Ein drittes, größeres Schiff des Schiffbauers Cirkel wurde im Juli 1897 zu Wasser gelassen, es hatte eine Tragfähigkeit von 3000 Zentner; das Festbankett mit Illumination und Feuerwerk fand „im hohen Buchenwald beim Wirth Soetkamp“ statt.

Der Kanalbau (feierliche Eröffnung am 11.8.1899 durch Kaiser Wilhelm II. in Dortmund) brachte durch den Grunderwerb viel Geld in die Gemeinde und setzte damit ein verstärktes Baugeschehen in Gang. Zwei öffentliche und zwei Privathäfen entstanden, Hiltrup machte seinen Frieden mit Schencking und wählte ihn 1894 wieder in die Gemeindevertretung.

1898 wurde der Schiffsverkehr auf Teilstrecken des Kanals aufgenommen. Auf der Strecke von Münster nach Hiltrup verkehrten kleine Personenschiffe, die etwa 30 Personen fassen konnten: Die Mathilde und vermutlich auch „Der kleine Günther“, der zuvor kurze Zeit auf der Werse eingesetzt war. Auf dem Kanal bei Hiltrup soll er den Namen „Micheline“ (nach Schenckings Ehefrau) getragen haben.

Als Franz Anton Hanses Ketteler 1892 nach Hiltrup kam und Land für eine Baumschule kaufen wollte, wusste angeblich der Wirt am Bahnhof: „Schencking verkauft wohl. Der kann immer Geld gebrauchen.“ Hanses-Ketteler stellte im Februar 1893 Bauantrag beim Amt St. Mauritz für Wohn- und Wirtschaftsgebäude an der Bahnhofstraße 88 (heute: Marktallee / Ecke Glasuritstraße). Die Baumschule entwickelte sich auf dem Hiltruper Sand sehr gut.

Schencking war nach wie vor aktiv im landwirtschaftlichen Localverein Amelsbüren-Hiltrup, in den Sitzungen am 25.9. und 4.11.1892 berichtete er zum Beispiel über „Die Wassercur in ihrer Anwendung bei den landw. Nutzthieren“ (1891 hatte er dazu einen Artikel im Münsterischen Anzeiger veröffentlicht, möglicherweise beeinflusst von den Lehren des Pfarrers Sebastian Knepp) und war Mitglied des Vorstands. Im Oktober 1892 machte er erste Kulturversuche mit dem Dampfpflug (Münsterischer Anzeiger 29.10.1892). 1893 veröffentlichte er bei Schöningh in Münster die Abhandlung Die Landwirtschaft in China und Europa mit Angabe der Methode zur raschen Hebung der landwirtschaftlichen Erträge durch Grün- und Kunstdung. Darin bezeichnet er sich als „Gutsbesitzer zu Hiltrup (Westfalen) und Weinlandbesitzer zu Terzo-Aquileja (Friaul)“ (Besprechung der 3. Auflage unter „Literarisches“ im Münsterischen Anzeiger 6.6.1893).

Parallel zum Bau des Kanals (siehe Karte) wurden auch neue Eisenbahnlinien geplant. Schencking hatte schon1886 vom Bau einer „Vollbahn Münster-Beckum-Lippstadt“ gesprochen (Westfälischer Merkur 17.10.1886) und auch in den Folgejahren für das Projekt geworben. Dahinter stand auch die Idee eines Kanalhafens in Hiltrup mit Gleisanschluss. Die Handelskammer zu Münster unterstützte dies Projekt (Münsterischer Anzeiger 8.8.1889). 1889 sprach sich der Verein der Kaufmannschaft Münster für eine direkte Linienführung zwischen Münster und Albersloh aus (an Hiltrup vorbei). Schencking wurde am 10.12.1891 zum Vorsitzenden eines aus 40 Personen bestehenden Geschäftsausschusses gewählt.

Dahinter stand das wirtschaftliche Interesse der Beckumer Kalk- und Zementindustrie und ihrer Kohlelieferanten, in Hiltrup einen Zugang zum Kanal zu bekommen. Auch die 17 Sendenhorster Schnapsbrennereien erwarteten davon eine billigere Belieferung mit Korn und Kohle. Schencking propagierte zusätzlich eine militärische Bedeutung der Strecke. Der Bericht des Münsterischen Anzeigers über diese Versammlung enthält Hinweise, dass die königliche Eisenbahndirektion diesen angestrebten Verbund der Verkehrsträger Schiene und Kanal behinderte – möglicherweise zur Absicherung der Frachteinnahmen auf der Schiene.

Für Beckum war das Projekt so wichtig, dass es 1892 sogar Thema des Karnevalsumzugs war (Münsterischer Anzeiger 1.3.1892: „Der Zug stellte auf 8 Wagen den neuen Kanalanschluß bei Hiltrup an die projectirte Eisenbahn Hiltrup=Sendenhorst=Vorhelm=Tönnishäuschen=Beckum=Diestedde=Liesborn bildlich dar“).

Schencking und seine Frau lebten abwechselnd in Frankreich und in Hiltrup. Im April 1894 hielt Schencking sich in dem Seebad Abbazia (Opatija, heutiges Kroatien) auf und traf den deutschen Kaiser, der dort Urlaub machte.

Schencking setzte sich im Sommer 1894 zusammen mit weiteren Kanalanliegern und münsterschen Fabrikanten für den Bau einer 16 Meter breiten neuen Straße ein: Sie sollte vom Bahnhof Hiltrup bis Münster (Königsweg oder Kanalhäfen) auf der Ostseite des Dortmund-Ems-Kanals verlaufen. Das Projekt scheiterte daran, dass die Stadt Münster keine Teilfläche aus dem Stadtbusch in Hiltrup zur Verfügung stellte (Zeitungsberichte von 1894).

Kuhstall und Kornfelder von Hülsebrock waren im Juli 1894 Ausflugsziel der landwirtschaftlichen Sommerschule zu Freckenhorst, Schencking übernahm „in bekannter Liebenswürdigkeit“ die Führung.

1895 wurde die Erlaubnis zur Vornahme allgemeiner Vorarbeiten für eine vollspurige Nebenbahn von Beckum … nach Hiltrup und … Münster erteilt.

1895/1896 war noch offen, ob es zu einer Linienführung über Hiltrup kommen würde oder zu einer direkte Linienführung zwischen Münster und Albersloh (an Hiltrup vorbei). Für diesen Fall entwickelte der „Geschäftsausschuss für direkte Bahn Beckum-Hiltrup-Münster i/W.“ 1895 einen Plan für eine Zweig-Bahnverbindung von Albersloh nach Hiltrup. Die Strecke sollte abzweigen vom Bahnhof Albersloh der Bahnstrecke Beckum-Münster durch die Hohe Ward zum „Staatsbahnhof Hiltrup“. Ein Alternativentwurf enthielt eine zusätzliche Bahnlinie östlich des Kanals von Hiltrup nach Münster, dieser Plan sah auch einen „Militair Bahnhof“ und einen „Militair Hafen“ vor sowie „Weitere Hafen Projecte“ im Bereich der heutigen Halle Münsterland. Konsul Schenckings Villa und Gut Hülsebrock sind im Plan eingezeichnet. Die Stadt Münster beteiligte sich an den Kosten der Vorarbeiten. Im April 1896 waren die Vorarbeiten abgeschlossen: Die vier vermessenen Linienalternativen erforderten alle die Verlegung des bis dahin betriebenen Schießplatzes Loddenheide. Schencking wurde als Urheber und langjähriger Förderer des Projektes gefeiert. Im Juli 1896 wurde entschieden, die Linie von Albersloh nach Münster an Hiltrup vorbei zu realisieren, die Provinz Westfalen sagte die Hälfte der Baukosten zu.

1894/1895 kaufte Schencking von den Erben des früheren Oberpräsidenten der preußischen Provinz Westfalen Franz von Duesberg (1793-1872) das 527 Morgen große Haus Geist in Münster, eine vorausschauende Investition in die Bodenwertsteigerungen der Zukunft. Haus Geist gehörte bis 1813 dem Domkapitel und wurde im Zuge der Säkularisation an den Oberpostdirektor und Hofkammerrat Düesberg verkauft, 1841 an Franz von Duesberg. Schenckings Erbe Paul Schencking verkaufte Haus Geist im Jahr 1918 an die Stadt Münster, heute steht dort das Clemenshospital. Zu Haus Geist gehörte auch der Hölten-Kotten (heute: Gewerbegebiet am Höltenweg).

Ab ungefähr 1896 wohnten die Schenckings dauerhaft in Hiltrup. Die Landwirtschaft auf Hülsebrock wurde nach wie vor als vorbildlich erwähnt, 1896 zum Beispiel die Gründüngung auf „verschiedene Versuchsfeldern“ (Münsterischer Anzeiger 13.5.1896). Schencking referierte 1897 im landwirtschaftlichen Lokalverein über den Einsatz künstlicher Düngemittel (Münsterischer Anzeiger 26.1.1897) und im landwirtschaftlichen Hauptverein für den Regierungsbezirk Münster über Gründüngung und Kunstdünger. Er verwies auf seine Erfahrungen aus 30 Jahren Feldversuchen mit Grün- und Kunstdung und auf den Pionier Albert Schultz-Lupitz (Münsterischer Anzeiger 21.4.1897) und schlug vor, dies Wissen durch die Errichtung landwirtschaftlicher Winterschulen zu verbreiten. Auf Hülsebrock ließ er eine neue Kartoffelerntemaschine vorführen (Münsterischer Anzeiger 28.10.1897). In Warendorf besuchte er eine Diskussion des dortigen Landwirtschaftlichen Kreisvereins über Rindviehzucht (Münsterischer Anzeiger 21.10.1898), zur Feier des Kaiser-Geburtstags bei Kannenbäumer in Amelsbüren erzählte er aus persönlichen Erlebnissen mit dem Kaiser (Münsterischer Anzeiger 30.1.1899). Am 15.10.1899 war er Teilnehmer der Festversammlung im Rathaussaal anlässlich der Eröffnung des Kanalhafens von Münster.

Schencking hatte seinen Neffen Paul Schencking, Sohn seines älteren Bruders Anton Schencking, 1893 adoptiert und 1894 als Erben eingesetzt. 1896 übertrug er ihm den Grundbesitz. Paul Schencking bewirtschaftete das Gut Brückhausen in Everswinkel-Alverskirchen.

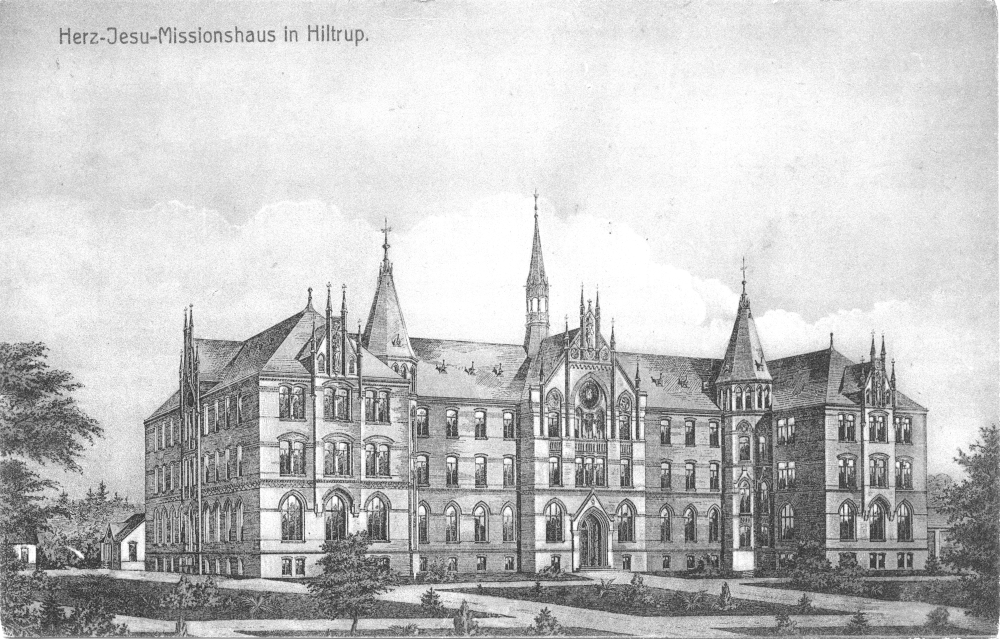

Das Missionshaus der Hiltruper Missionare kam 1896 auf Anregung Schenckings nach Hiltrup, er verkaufte Hubert Linckens bzw. der „Missionsgesellschaft vom Heiligsten Herzen Jesu GmbH“ 1896 und 1898 die Grundstücke. Vor Baubeginn gab es zunächst Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn Bornemann, der für sich ein – nicht im Grundbuch eingetragenes – Wegerecht reklamierte. Schencking schrieb am 18.7.1896 an Linckens „Sie sollten ruhig mit dem Bau beginnen“. In diesem Zusammenhang lehnte Schencking es mit Schreiben vom 18.9.1896 ab, „die zugesagte Verpflichtung“ zu übernehmen, „weil ich 70 Jahre alt bin und unser Eigenthum schon sehr mit Hypotheken belastet ist.“

Um diese Zeit wurde der Bau einer neuen Kirche in Hiltrup diskutiert, weil Alt-St. Clemens zu klein wurde. Diese Diskussion ist in August Bernhard Schenckings Testament von 1897 erwähnt; er äußert sich zum Standort und verfügt eine Schenkung: „a. Zwei Tausend Mark an die Katholische Kirche zu Hiltrup zur Errichtung eines Holzfußbodens aus Nadelholz, welches wärmer hält, und zur Errichtung der Heitzung darunter in der neuprojectierten Katholischen Pfarrkirche zu Hiltrup, und stelle ich hierbei die Bedingung, daß diese neue Kirche nicht wieder in dem zu engen Platze der alten Kirche ausgeführt werden darf, sondern auf dem schönen Hofgelände am Breiten Wege [heute: Hohe Geest] zwischen der neuen Missionsanstalt vom H. Herzen Jesu und dem … „Große Himmelreich“ gebaut wird, wo das Gotteshaus nach allen Seiten sichtbar gemacht werden kann. b. Sollte zu diesem Bau der neuen Kirche Grund vom Gute Hülsebrock etwa bei Jasper oder anderswo gewünscht werden, so schenke dazu um 2 à 4 Morgen Fläche.“

1898 ernannte die Gemeinde Hiltrup ihn zum Ehrenbürger.

1899 setzte Schencking sich für ein weiteres Eisenbahnprojekt ein, die „80 Kilometer nähere Bahnverbindung zwischen Münster i. W. – Frankfurt a. M.“. 1886 hatte er bereits in Ascheberg die Wahl eines Comité initiiert, das den Bau einer Sekundärbahn Fröndenberg-Unna-Camen-Werne-Nordkirchen-Lüdinghausen-Ascheberg-Davensberg-Kiesgrube Hiltrup veranlassen sollte (Westfälischer Merkur 17.10.1886), die Handelskammer zu Münster hatte 1889 das Projekt unterstützt (Münsterischer Anzeiger 8.8.1889). 1890 hatte Schencking mit anderen einen Aufruf für das Projekt unterzeichnet (Westfälischer Merkur 31.10.1890) und nach Hagen zu einer Versammlung eingeladen (Westfälischer Merkur 4.11.1890); Schencking wurde als „Seele des ganzen Planes“ bzw. „als Urheber des werthvollen Bahnprojects“ (Münsterischer Anzeiger 5.11.1890) zum Vorsitzenden eines Comité gewählt. Als „Vorsitzender des Sonderausschusses für die Anfangsstrecke Münster-Camen“ legte er unter dem 1.11.1899 eine Denkschrift vor (im Münsterischen Anzeiger veröffentlicht 21.3.1900). Die neue Verbindung sollte zunächst die bestehende Strecke Münster-Hamm bis südlich der Hiltruper Kanalbrücke nutzen und von hier aus über Ascheberg, Herbern, Werne nach Kamen führen. Das Projekt wurde im März 1900 vom Provinziallandtag befürwortet, auch von den Städten Münster und Frankfurt. Der Minister der öffentlichen Arbeiten lehnte das Projekt im April 1900 im preußischen Abgeordnetenhaus ab; die Linienführung sei wegen der zu querenden Höhenzüge nicht sinnvoll, es bestehe kein Verkehrsbedürfnis. (Ab 1914 wurde die Bahnstrecke Münster-Dortmund über Amelsbüren und Davensberg verwirklicht.)

Schencking forcierte die Entwicklung Hiltrups durch das Angebot von Baugrundstücken. Einen Teil seines Grundbesitzes südlich der Bahnhofstraße hatte er an die Forstbaumschule Hanses-Ketteler verkauft. Der größere Teil zwischen der heutigen Marktallee und Max-Winkelmann-Straße war laut Katasterkarte von 1900 auf den Namen seines späteren Erben Paul Schencking eingetragen und in gleich breite Flurstücke aufgeteilt. Schencking verkaufte sie an Bauwillige; viele Grundstücke verschenkte er an Familien, um das Bauen zu fördern.

Schencking hatte damit eine rasche Entwicklung angestoßen. In seinem direkten Umfeld hatten Gastwirt Soetkamp, Schreiner Wiesmann und Gärtner Hanses-Ketteler zwischen 1890 und 1900 Häuser an der Bahnhofstraße gebaut. Auf der Nordseite lag die Villa Schencking auf einem großen Areal etwas zurück, sie hatte noch den ursprünglichen quadratischen Grundriss.

Um 1890 hatten die Landgemeinden vergeblich für eine Eingemeindung nach Münster geworben, Münster hatte abgelehnt. 1900 führte die Stadt Münster Gespräche mit den Landgemeinden St. Mauritz, Überwasser und St. Lamberti über eine Eingemeindung (Westfälischer Merkur 23.10.1900). In dem harten Streitgespräch am 20.10.1900 warb Münster mit den Vorteilen, die ein Anschluss an die städtische Infrastruktur bot; auf der anderen Seite drohte Münster mit unfreundlichem Verhalten. Schencking unterstützte die Eingemeindung: Die Preise für Grund und Boden seien schon gestiegen, aber eine bedeutende Steigerung sei mit dem weiteren Wachstum der Stadt zu erwarten, wenn die Städter nach draußen aufs Land zögen. Schencking wird dabei die Wertentwicklung seiner eigenen Grundstücke im Auge gehabt haben (Gut Hülsebrock und das 1894 erworbene Haus Geist). Der Landtagsabgeordnete Herold aus Amelsbüren vertrat die Landgemeinden und lehnte die Eingemeindung entschieden ab. Lamberti und Überwasser kamen zu Münster. Hiltrup und die übrigen Gemeinden des Amtes St. Mauritz blieben für weitere 75 Jahre selbständig, sie wurden erst 1975 eingemeindet.

Die „Hebung der Lage der kleinen Leute“ hatte Schencking im Auge mit einem Vortrag über Kaninchenzucht im Landwirthschaftlichen Localverein (Westfälischer Merkur 13.5.1901). Im Oktober 1901 sprach er in der „Wanderversammlung des Landwirthschaftlichen Kreisvereins Münster“ in Greven über eine am Dortmund-Ems-Kanal gefundene Pflanze (Münsterischer Anzeiger 21.10.1901). Im März 1903 stellte er dem landwirtschaftlichen Lokalverein den Obstgarten von Hülsebrock für einen Obstbaukursus zur Verfügung (Münsterischer Anzeiger 14.3.1903).

In seinem Testament vom 22.2.1894 trug Schencking seinen Nachkommen auf, Bauwilligen Land zu verkaufen, um Industrie- und Wohnsiedlungen in Hiltrup zu ermöglichen:

Von dem Wunsche beseelt, recht bald das Dorf Hiltrup mit dem Bahnhof Hiltrup zu verbinden und die Zahl der Hauseigentümer zu vermehren, wodurch am besten der Anarchismus bekämpft und Staat und Religion besser erhalten werden, wie bei der vornehmlich im Osten bestehenden Latifundien-Wirthschaft, ertheile ich meiner Gemahlin das Recht, nach meinem Tode fortzufahren, Theile von meinem Gute Hülsebrock nach vorheriger Berathung mit meinem Adoptivsohn Paul Schencking, zu verkaufen, vornehmlich zu Ansiedlungen im Bramkamp [südlich der heutigen Marktallee], am Breitenweg [heute: Am Klosterwald] und an dem nun projectierten Wege von der Münster-Hammer-Chaussee bei Wilbrenners bis zur Hanse’schen Forstkultur-Anstalt.

Daneben hatte er im Testament verfügt:

Schenke der Missionsanstalt den nötigen Boden zu einem Kirchhof in unserem anliegenden Walde mit der Bedingung, daß Hülsebrock eine Familiengruft erhält.

1897 ergänzte er das Testament um einen Hinweis an seinen Erben Paul Schencking: Einzeln aufgeführte Grundstücke „hinter dem Schafstall zwischen Kanal und Eisenbahn können wir bis 3 Jahre nach Eröffnung des Kanals billig zum Preise von 16 Mark je Ar wiedererwerben, wenn der Staat dieses Gelände nicht selbst behält, so lasst Euch dieses wertvolle Industrieland, welches Kanal und Eisenbahn zur Verfügung hat und später noch einen besonderen Privathafen erhalten kann, nicht wegnehmen.“ (Es dürfte sich um das Industriegelände an der heutigen Nobelstraße in Hiltrup handeln.)

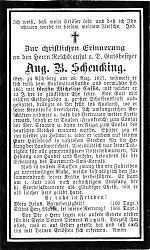

Ein Fußleiden zwang August Bernhard Schencking zur Ruhe, er starb am 1.7.1903 nach längerer Krankheit an Altersschwäche.

Der Münsterische Anzeiger schrieb am 5.7.1903: „… Bekanntlich begegnete man der eifrigen Tätigkeit des Verstorbenen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens. Für die Landwirtschaft und ihre Interessen trat er, wo er nur konnte, ein, aber besonders ließ er sich die Ausgestaltung der Verkehrswege zu Wasser und zu Lande angelegen sein. In Eingaben an die Behörden und in Veröffentlichungen durch die Presse, suchte er das Interesse für das, was er für nützlich hielt, wach zu halten. …“. Im Bericht über die folgende Sitzung des Landwirtschaftlichen Kreisvereins Münster (Münsterischer Anzeiger 22.12.1903) heißt es: „Der Vorsitzende [Landtagsabgeordneter Herold] widmete dem Verewigten, der zugleich eines der ältesten Mitglieder des Vereins war, einen tief empfundenen Nachruf.— Die Versammlung ehrte des Verstorbenen Andenken in üblicher Weise.“

Kaiser Wilhelm II. kondolierte der Witwe per Telegramm.

Die „Familiengruft Hülsebrock“ war noch nicht geschaffen, Schencking wurde auf dem Hiltruper Friedhof St. Clemens beerdigt.

Erbe wurde der 1893 adoptierte Neffe Paul Schencking (1854-1934), Pächter auf dem Gut Brückhausen in Alverskirchen. Er gab 1904 die Ackerwirtschaft auf Gut Hülsebrock auf und verkaufte Vieh und Inventar.

Paul Schencking und seine Frau Antonia geb. Bövingloh hatten 14 Kinder, sie vergrößerten die Villa Schencking um einen Anbau an der Westseite und zogen 1908 von Alverskirchen (Haus Brückhausen) nach Hiltrup. Das alte Haupthaus des Gutes Hülsebrock brannte am 20.9.1911 nach einem Blitzschlag nieder (Münsterischer Anzeiger 22.9.1911) und wurde im Stil der Zeit zweigeschossig wiedererrichtet. Paul Schencking war auch Amtsrentmeister des Amtes St. Mauritz (1928).

Sohn Leo Schencking (1901-1979) machte zunächst in Münster eine Schmiedelehre. In Rheine arbeitete er als Ingenieur in der Firma Cirkel und lernte hier die Herstellung von Kalksandsteinen kennen. 1928 gründete er das Hiltruper Kalksandsteinwerk.

Die Villa Schencking in Hiltrup wurde 1979 abgebrochen.

Das 1954 an der Bahnhofstraße eingeweihte Gebäude des Landwirtschaftsverlags musste dem Neubau der Hochbrücke über Eisenbahn und Kanal weichen. Der Landwirtschaftsverlag bezog 1983 seinen Neubau auf dem Gelände der früheren Villa Schencking. Anschließend wurde auch das Verlagsgebäude von 1954 abgebrochen und in diesem Bereich die Brückenrampe verlegt und die heutige Kreuzung Hülsebrockstraße / Marktallee gebaut.

Zur Person August Bernhard Schenckings heißt es in der mündlichen Überlieferung, er sei freundlich gegen jedermann gewesen, habe alle mit „Du, Kerlken“ angeredet, diesen Spitznamen habe er selbst dann auch erhalten.

Die Familie Schencking bewahrte seine (selbst entworfene?) offizielle Kleidung (Diplomatenuniform) auf: Ein schwarzer Frack, dessen Kragen und Manschetten mit Silber- und Goldfäden kostbar bestickt sind; goldverzierte Epauletten mit Fransen; dazu eine wollweiße Hose mit Goldbordüre, Säbel und Dreispitzhut (jetzt im Hiltruper Museum).

(Dieser Artikel wurde zuletzt aktualisiert am 16.01.2026.)