Arme Bauern, schlechte Straßen

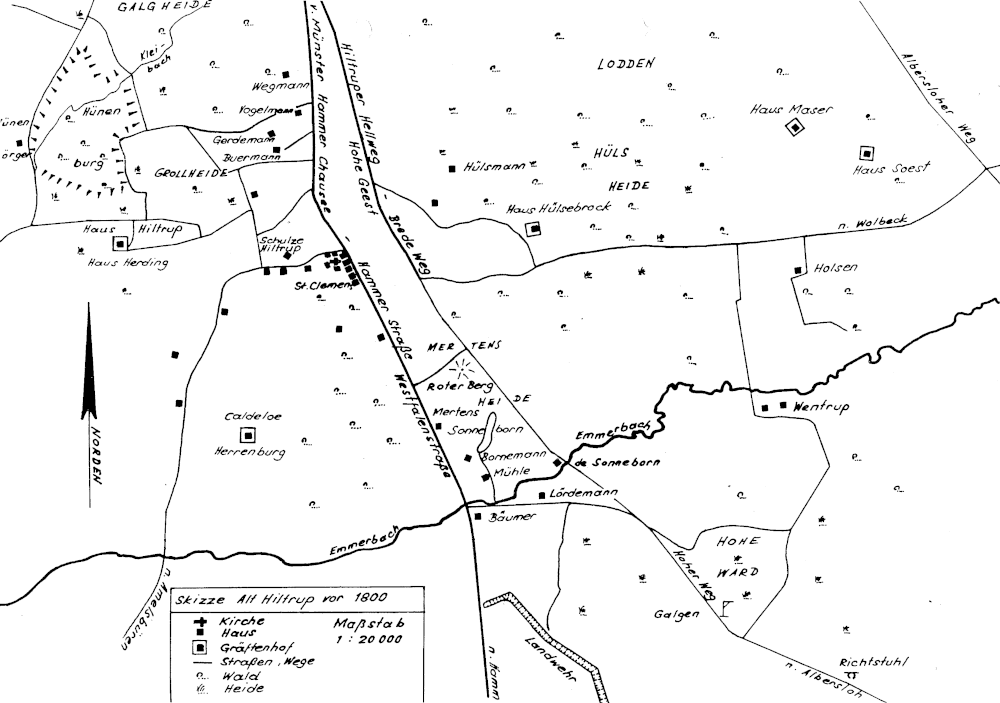

Der alte Dorfkern von Hiltrup, wo später im 12. Jahrhundert Alt-St. Clemens gebaut wurde, war um das Jahr 900 ein Knotenpunkt alter Fernverkehrsstraßen. Die Fernverbindung Siegen-Werl-Hamm-Münster führte von Drensteinfurt (dort 1440 erwähnt als „via publica“) nach Albersloh. Von dort führte der „hohe Weg“ (1881 noch so bezeichnet) durch die Hohe Ward nördlich des heutigen Wasserwerks. Dort stieß er auf einen heute noch vorhandenen Höhenweg; vorbei an bronzezeitlichen Hügelgräbern lief dieser zum Emmerbach und querte den Emmerbach zwischen den Höfen Peperhowe und Hartmann. Reste der hölzernen Brücke wurden auf Mitte des 9. Jahrhunderts datiert. Anschließend lief die Verbindung als „Breiter Sandweg“ (im Urkataster 75 Meter breit) weiter nach Norden über die heutige Straßen „Am Klosterwald“ und „Hohe Geest“. Bei der heutigen Gaststätte Vennemann traf er auf die Fernverbindung Unna-Werne-Hiltrup-Münster. Die Strecke wurde auch als „Hoher Weg von Münster nach Albersloh, Sendenhorst etc.“ bezeichnet bzw. als „Landstraße von Münster nach Sendenhorst“ oder auch „alte münsterische Landstraße“ (im Gegensatz zur „Kunststraße“, der heutigen Westfalenstraße; Münsterischer Anzeiger 5.5.1903). Dieser „Hohe Weg“ lag ungefähr 10 Meter höher als der „Niedere Weg“ zwischen Münster und Albersloh im Zuge des heutigen Albersloher Wegs; der „niedere Weg“ war durch Hochwasser der Werse gefährdet.

In diese alte Fernverbindung mündete bei Vennemann die Fernverbindung Unna-Werne-Hiltrup ein. Diese „Alte Landstraße“ oder „Frankfurter Straße“ querte beim Dicken Weib den Emmerbach, ca. 1km westlich der „Landstraße von Münster nach Sendenhorst“. Schon im frühen 13. Jahrhundert gab es hier – östlich der heutigen – eine Brücke (siehe: Hans-Claus Poeschel, Alte Fernstraßen in der mittleren Westfälischen Bucht, Geographische Kommission für Westfalen 1968). Den Schlagbaum am Dicken Weib betreute später der „Bäumer“, die gleichnamige Familie war Inhaber des Dicken Weib mit Brennerei und Brauerei.

Weitere Schlagbäume gab es bei Wittler zwischen Amelsbüren und Davensberg. In der Gaststätte Wittlerbaum musste sich 1644 der päpstliche Gesandte mit schimmeligem Schwarzbrot begnügen . Wittlerbaum war später auch Deckstation, die Gaststätte ist geschlossen. Am Sternkampsbusch zwischen Amelsbüren und Hiltrup stand ein weiterer Schlagbaum. Schlagbaum und Zubehör wurden 1890 meistbietend verkauft, die Gaststätte existiert im Jahr 2025 noch („La Romantica“). Auch bei Haus Kannen stand ein Schlagbaum, der Kannenbaum ist schon im 15. Jahrhundert erwähnt; die frühere Gaststätte „Kannenbaum“ ist heute Teil der Alexianer-Einrichtung.

Diese alten Fernverkehrsstrecken waren in schlechtem Zustand und streckenweise als Knüppeldamm ausgeführt. Mit Wagen waren sie schlecht zu befahren. Erst ab Anfang des 19. Jahrhunderts wurden sie nach und nach als befestigte Kunststraßen bzw. Chausseen ausgebaut.

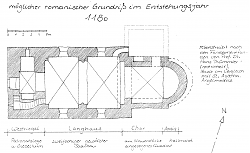

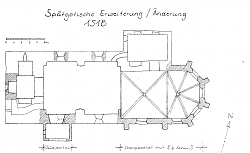

Um 1160 erhielt das Bauerndorf Hiltrup für ca. 80 Gläubige seine erste Kirche, Alt-St. Clemens, auf einem Grundstück des Hofs Schulze Hiltrup (die Datierungen liegen zwischen 1120 und 1180; zur Gründung von Pfarre und Kirche siehe Münsterischer Anzeiger 24.9.1911).

Eine ähnliche Kirche entstand in dieser Zeit in Alverskirchen, hier ist von dem romanischen Ursprungsbau nur der Turm erhalten (St. Agatha).

In den folgenden Jahrhunderten wuchs Hiltrup nur sehr langsam, um 1500 wohnten hier ca. 180 Personen. St. Clemens wurde 1518 etwas erweitert, der romanische Chor und die romanische Apsis wurden durch spätgotische Bauteile ersetzt. Die St. Anna-Glocke von 1521 trägt die Inschrift: Sancta Anna het ick, de lewendigen rop ick, de doden beschrei ick. Anno domini M D XX I.

Die Alverskirchener St. Agatha-Kirche erhielt möglicherweise zur gleichen Zeit ihr neues gotisches Kirchenschiff, ihre Maria-Glocke wurde 1513 gegossen.

1534 wurde in Hiltrup der Kampf gegen die Wiedertäufer in Münster organisiert. In einer Urkunde vom 22.7.1534 im Archiv Lembeck heißt es: „Franz, Bischof von Münster und Osnabrück, Domdechant, Kapitel, Ritterschaft, Städte und Landschaft des Stifts Münster bekunden, dass auf einem Landtag zu Hiltrup beschlossen sei, je zwei Vertretern des Kapitels, der Ritterschaft und der Städte die Vollmacht zu geben, mit dem Bischof den Kampf gegen die aufständigen Wiedertäufer zu Münster zu leiten. Gleichzeitig soll Bernd van Westerholt, ihr Bürge für größere Summen Geldes, die zu diesem Kampfe aufgenommen wurden, schadlos gehalten werden.“

Ende des 16. Jahrhunderts litt auch Hiltrup unter dem spanisch-niederländischen Krieg. Mal waren es Niederländer, mal suchten spanische Truppen den Ort heim, und auch umherziehendes Gesindel („wilde goese“) stahl und raubte.

Aus dem Jahr 1614 ist ein Bericht über eine Visitation der Hiltruper Pfarre erhalten. Es gab keine Schule und keinen regelmäßigen Unterricht. Kirche und Messgerät waren in gutem Zustand, Pfarrer Stawingh ernährte sich von eigenem Acker, er hielt 6 Kühe. Er wurde ausdrücklich über das Wirken der Hebamme befragt: Hebammen standen in der Zeit der Hexenverfolgungen oftmals im Verdacht, mit dem Teufel verbündet zu sein und sich der ungetauften Kinder habhaft zu machen. Alle Gläubigen hatten Ostern kommuniziert mit Ausnahme eines Adeligen. Der Armenfond der Gemeinde verfügte über ein Kapital von 50 Talern. Zum Zeitpunkt der Visitation lebte in der Gemeinde keiner in „wilder Ehe“ – nur der Pfarrer selbst wurde angehalten, seine Konkubine innerhalb von 2 Wochen wegzuschicken. Er fügte sich zunächst den Anweisungen des Bischofs, nahm sie aber später als Dienstmagd wieder in den Pfarrhof auf.

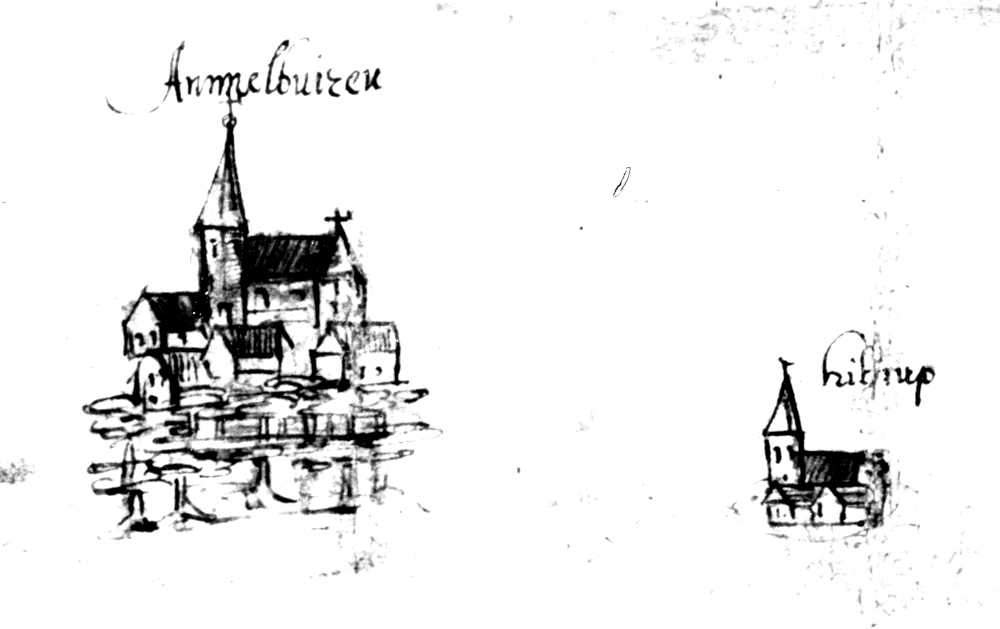

Im Jahr 1499 als „Hilttorp“ (Dorf des Hillo) erwähnt (1528: Hiltorppe,1558: Hylterpe, 1621: Hiltorpf), ist der Ort – anders als Amelsbüren – in der Mercator-Karte von 1627 noch nicht verzeichnet, wohl aber in der Pauluskarte des Fürstbistums Münster von Dr. Johann Gigas. 1650 ist Hiltrup in der Karte Tabula nova… von Peter Schenck verzeichnet.

Hiltrup liegt am alten Hellweg von Köln nach Münster. 1679 versammelte sich hier das hohe Domkapitel mit Ehrenformationen, um Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg in Münster zu begrüßen. Der Festzug begann an „Stertmanns Schloet“, dem heutigen Hof Hackenesch an der Hohen Geest, und bestand aus mehr als 2000 Teilnehmern. Auch aus 1784 ist eine ähnliche Begrüßung in Hiltrup überliefert für den Fürstbischof Maximilian Franz.

Das Kirchspiel Hiltrup verschuldete sich im 17. und 18. Jahrhundert für den Unterhalt der Landwehren und der Kirche mit den Pfarrgebäuden, erst mit dem Wachstum im 19. Jahrhundert konnten diese Schulden abgetragen werden.

Im 18. Jahrhundert hatte der Ort um 500 Einwohner. Im Status Animarum von 1749/1750 listet Pastor Richter 472 Personen in 76 Haushalten auf: 30 landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe über 50 Morgen (darunter auch der Pastor), 21 Kleinbauern (Kötter und Pächter, die auf weitere Verdienstmöglichkeiten angewiesen waren; darunter auch die Gastwirte Böhmer / Dicke Weib und Hoffmann) und 20 Haushalte von Landlosen und Landarmen bis 5 Morgen Pachtland (Matthias M. Ester, Das Kirchspiel Hiltrup um 1750, Verlag für Regionalgeschichte Bielefeld 1997). Um 1750 gab es vier Gasthöfe in Hiltrup: „Zum reitenden Jäger“, „Zum Engel“, „Zum weißen Pferd“ und Zum Dickenwiewer.

Mit der Kirchspielschatzung wurden im Fürstbistum Münster Steuern erhoben von allen Eingesessenen, die älter als 12 Jahre waren und nicht als arm galten. Die Kirchspielschatzung (Steuerliste) von 1780 nennt 20 Erbhöfe und 10 Kotten als Steuerpflichtige in Hiltrup.

Die Hiltruper Pfarrer des 18. Jahrhunderts waren recht wohlhabend, ihr Inventar war wertvoller als das der meisten Bauern. Das Pastorat für den Pfarrer von St. Clemens war im dreißigjährigen Krieg 1622 von den Truppen Christian von Braunschweigs niedergebrannt worden; im Siebenjährigen Krieg plünderten 1761 französische Truppen das Dorf, das 1622 neu gebaute Pastorat brannte mit allen Kirchenbüchern erneut nieder und wurde wieder neu gebaut (heutiger „Alter Pfarrhof“). Am Pastorat sperrte ein Schlagbaum den schmalen Weg, 1862 bei der Amtseinführung von Pfarrer Spinn noch als „St. Klemensthor“ erwähnt (und danach niedergelegt).

Die Bebauung bestand aus den verstreut liegenden Bauernhöfen und Kotten sowie 11 Wohnhäusern rund um den Kirchplatz, die vom Küster, von Tagelöhnern, Handwerkern usw. bewohnt wurden. 1804 gab es 22 Handwerksbetriebe mit 31 Beschäftigten, darunter 5 Schneider, 5 Weber, 3 Schuhmacher, 3 Bierbrauer, 2 Schmiede, 2 Zimmerleute, 1 Fassbinder. Der Küster erteilte Schulunterricht in der Küsterei, 1811 wurde nach Süden hin an die Küsterei ein eigenes Schullokal angebaut. Lehrerküster Potthoff erhielt 1833 die formelle Anstellung als Lehrer und schwor den Eid auf den preußischen König.

Mit der Ausbildung der Lehrer (meist waren es die Küster) war es nicht weit her. Overberg gründete 1783 in Münster die „Normalschule“. Sie war ein Vorläufer der späteren Lehrerseminare und diente zur Qualifizierung bereits amtierender Lehrer, die nach seinen Worten „wenig oder noch gar keine Vorkenntnisse hatten“. Der münstersche Fürstbischof Maximilian Franz schrieb 1788 mit der erneuerten und erweiterten Schul-Verordnung für die Land- und deutschen Schulen solche Qualitätsstandards für alle Lehrer vor und regelte Schulpflicht, Lerninhalte und Besoldung der Lehrer.

Die überörtlichen Wegeverbindungen liefen am alten Ortskern von Hiltrup rund um Alt-St. Clemens vorbei.

Die Karte des vormaligen Oberstifts Münster von 1800 zeigt, dass die alte Landstraße Münster-Hamm damals innerhalb des heutigen Hiltrup identisch war mit dem Breiten Weg, heute: Hohe Geest / Am Klosterwald.

Die Landkarte von Le Coq zeigt um 1800 nah bei Vennemann noch die (später abgerissene) Antoniuskapelle.

Die Antoniuskapelle in der Nähe des Gasthofs Vennemann war 1689/1690 als südlicher Endpunkt eines Prozessionsweges gebaut worden. Im 18. Jahrhundert verfiel sie, von 1815 bis zu ihrem Abriss 1830 wurde sie von der preußischen Artillerie zur Lagerung von Schießpulver genutzt.

Von hier aus führte die Landstraße über den Breiten Weg (heute: Hohe Geest) am Nordrand des heutigen Hiltrup nach Süd-Osten und gabelte sich erst kurz vor dem Emmerbach: Ein heute nicht mehr vorhandener Zweig führte als „Hoher Weg von Münster nach Albersloh, Sendenhorst etc.“, der andere zunächst nach Westen zum Dicken Weib und dann nach Süden in Richtung Herbern (heutige Bundesstraße B 54). (Ähnlich – mit etwas anderer Straßenführung – die Karte von Karl Ludwig von Le Coq aus dem Jahr 1805.) Von 1810 bis 1813 befand sich am Dicken Weib die französische Zollstation: Südlich des Emmerbachs das Herzogtum Berg, nördlich das Königreich Westphalen mit Napoleons Bruder Jérôme, der in Kassel als „König Lustig“ residierte. Im Dicken Weib hatte auch Alexander Bernd Schulze Heidhorn (geb. Lütke Wentrup) sein Büro als Bürgermeister von Amelsbüren.

Bis zur französischen Besetzung durch Napoleon war Westfalen von den katholischen Fürstbischöfen beherrscht und geprägt worden. 1815 wurde Westfalen mit dem Wiener Kongress Bestandteil des überwiegend evangelischen Preußen, Münster wurde Provinzialhauptstadt der preußischen Provinz Westfalen. In der Provinz waren Territorien mit unterschiedlichen Traditionen und Konfessionen vereint.

Hiltrup hatte teilweise schweren Boden, aber auch Sandboden. Nach einer Bereisung im Juli 1846 schrieb Landrat Clemens von Bönninghausen über die in diesem Jahr zu erwartende Roggenernte: „… befriedigend bis Hiltrup, wo auf dem flachen, dürren Sandboden niemals viel zu erwarten ist, …“ (Westfälischer Merkur 31.7.1846). Hiltrup war deutlich kleiner als das Nachbardorf Amelsbüren, das auf gutem Ackerboden um 1800 1.300 Einwohner hatte. 1813 wurde in Amelsbüren die St. Sebastian Schützenbruderschaft gegründet, Präses war und ist der katholische Pfarrer. Amelsbüren brannte 1816 bis auf die Kirche vollständig ab, für den Wiederaufbau verwendete man die Steine des alten fürstbischöflichen Gefängnisses auf der Galgheide (in der Karte oben links, heute Kappenberger Damm / Hünenburg).

In HIltrup gab es 1804 drei Krämer, darunter Schulte Hiltrup, der auch Bier und Branntwein verkaufte (Vorgänger der späteren Gastwirtschaft Scheller?). Für das Jahr 1834 ist ein Armenhaus in Hiltrup verbürgt (im benachbarten Rinkerode war schon 1628 ein Armenhaus gestiftet worden, 1824 durch einen Neubau ersetzt, heute im LWL-Freilichtmuseum Detmold). In Amelsbüren lebten im 19. Jahrhundert auch einige Juden. Das Judenbuch verzeichnet für das Jahr 1829 einige jüdische Familien in Amelsbüren, Telgte und Wolbeck, nicht aber in Hiltrup.

Einen Überblick gibt die Generalstabskarte von 1835.

Die Karte zeigt auch, dass 1819 die Wegeverbindung Münster-Hamm als Chaussee über die heutige Westfalenstraße ausgebaut wurde; die „alte Landstraße“ über den Breiten Weg (heutige Hohe Geest / Am Klosterwald) verlor ihre Funktion als überörtliche Verbindung.

Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts wurde ungefähr ein Drittel der gesamten Fläche des Kirchspiels Hiltrup gemeinschaftlich bewirtschaftet. Die Bauern waren in Markengenossenschaften zusammengeschlossen, die die Bewirtschaftung regelten: Viehweide, Schweinemast, Holzentnahme und Plaggenstechen (zur Düngung der Äcker) in der Hohen Ward, Hüls-, Mertens-, Alberts-, Teigel-, Grollen- und Mühlenbecksheide. Diese Marken wurden im wesentlichen bis 1830 aufgeteilt (Wort und Vennheide erst 1847). Die Waldflächen im Kirchspiel Hiltrup wurden als Mittelwald bewirtschaftet, wie man den zahlreichen Verkaufsanzeigen zum Beispiel im Westfälischen Merkur (erschienen von 1822 bis 1929) entnehmen kann: Wenige Bäume blieben als Oberholz länger stehen und wurden als Bau- und Konstruktionsholz verkauft. Das dünnere Unterholz oder Reisig wurde in kürzeren Abständen geschlagen und als Stangenholz in Buschen oder als Reisig in Wellen (abgemessenen Einheiten) als Brennholz verkauft (später, z.B 1884, andere Maßeinheit: 3200 Buschen = 10 Brennholzklafter).

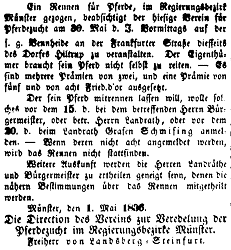

Für die Vennheide („s. g. Vennheide an der Frankfurter Straße diesseits des Dorfes Hiltrup“) kündigte der Verein zur Veredelung der Pferdezucht 1836 ein Pferderennen an (es fand dann tatsächlich „auf dem Exercier-Platze, auf der Loddenheide“ statt) – 1898 baute der Westfälische Reiterverein seine Rennbahn in der Vennheide.

(Dieser Artikel wurde zuletzt am 06.02.2026 aktualisiert.)