Hiltrup im Übergang von der Agrarwirtschaft zu Industrie und Dienstleistung

Die Familie Hanses leitet ihre Herkunft von Hamburger Patrizierfamilien des 16. Jahrhunderts ab. Im 19. Jahrhundert war sie im Sauerland ansässig, Josef Hanses-Ketteler gründete 1852 in Rinsecke bei Oberhundem Forstbaumschulen. Zwei seiner Brüder wanderten in die USA aus und gründeten dort die Baumschulen „Hanses Brothers“.

Sohn Franz-Anton Hanses-Ketteler (1871-1937) und sein Bruder Hubert Hanses-Ketteler kamen 1891 nach Hiltrup und erwarben in der Nähe des Bahnhofs von Konsul Schencking einen rund 35 Morgen großen Teil seines Gutes Hülsebrock. Hier gründeten sie eine Forstbaumschule. An der Bahnhofstraße 88 (heute: Marktallee / Ecke Glasuritstraße) bauten sie Wohn- und Wirtschaftsgebäude und vergrößerten sie nach und nach (Bauantrag wurde im Februar 1893 beim Amt St. Mauritz gestellt). Im Juni 1893 wurde die „Gebrüder Hanses oHG“ ins Handelsregister eingetragen.

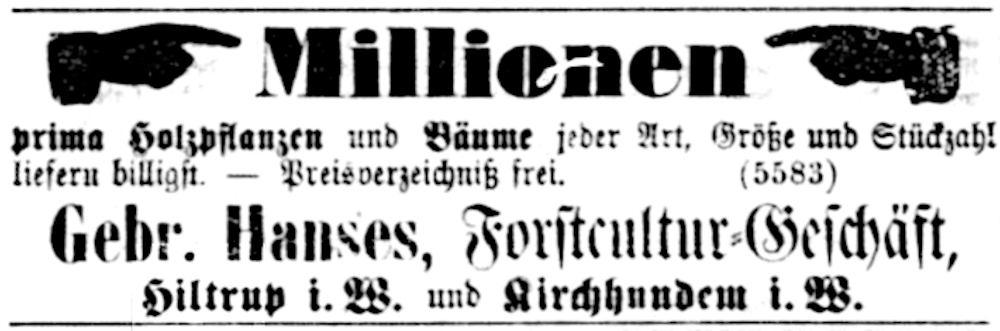

1893 ist der Betrieb in Hiltrup offensichtlich erst in den Anfängen, die Werbung verweist auch noch auf den elterlichen Betrieb in Kirchhundem.

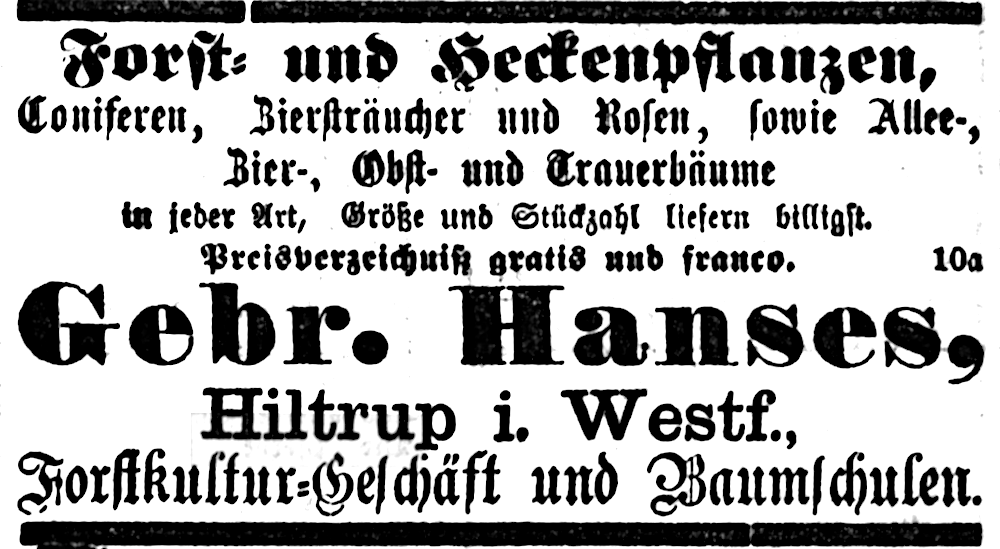

Wenige Monate später Anfang 1894 ist die Werbung bereits umfangreicher und verzichtet auf den Hinweis auf den Betrieb in Kirchhundem.

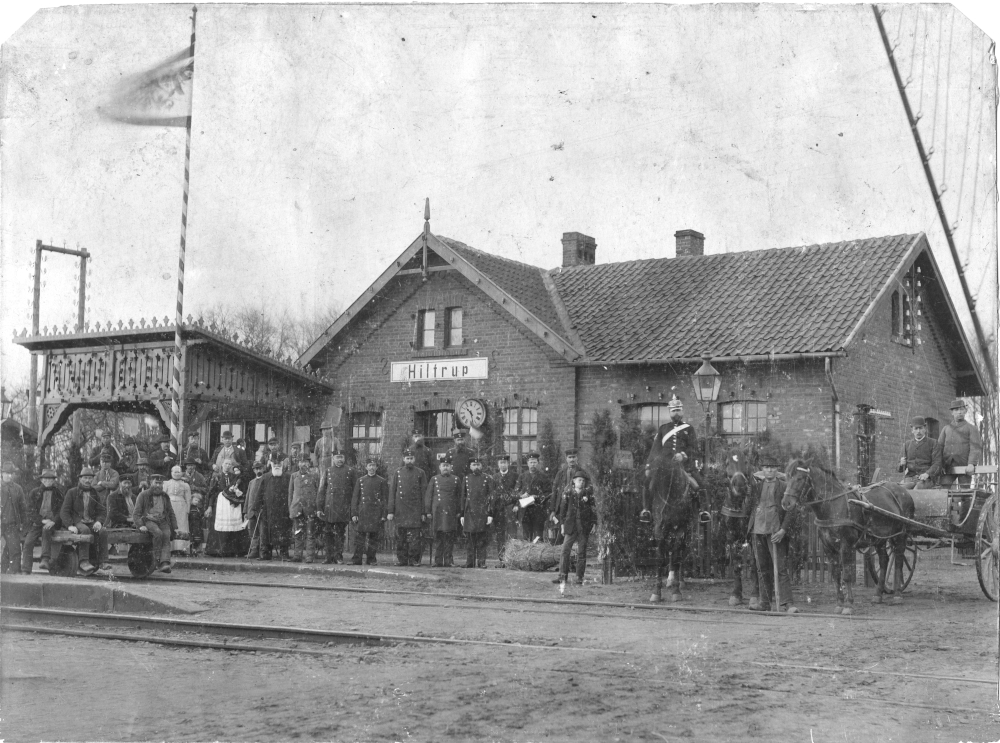

Der Hiltruper Bahnhof war um diese Zeit ein vergleichsweise bescheidenes Gebäude. Es wurde wenige Jahre später durch einen Neubau ersetzt (1907).

1898 heißt es im Münsterischen Anzeiger (3.2.1898) bereits, dass die Firma der Herren Gebrüder Hanses in Rinseke bei Kirchhundem und in Hiltrup eines der bedeutendsten Forstkultur-Geschäfte des deutschen Westens sei mit einem großen Bestand der kräftigsten süßen Ebereschen.

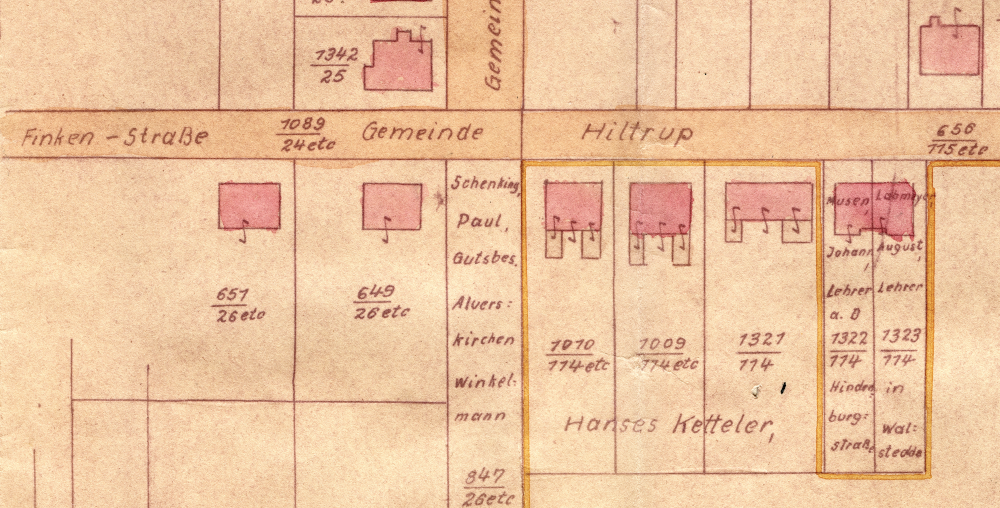

Hanses stellten in Hiltrup laufend weitere Mitarbeiter ein und bauten 1898 für die verheirateten Mitarbeiter Wohnhäuser an der Finkenstraße (heute: Max-Winkelmann-Straße) / Ecke Wilhelmstraße (heute Leibnizstraße).

Mit diesen Betriebswohnungen konnte Hanses Stammpersonal an den Betrieb binden: Bei Kündigung des Arbeitsvertrages mussten die Arbeiter mit dem Verlust von Wohnung und Pachtland rechnen (Bericht in der Zeitung Volkswille vom 15.3.1923). Diese Arbeiterhäuser wurden 1978 abgebrochen und durch Reihenhäuser ersetzt, Max-Winkelmann-Straße 36 bis 44.

1899 heiratete Franz-Anton Hanses-Ketteler Maria Neuhaus (1871-1957). Der Betrieb war im weiteren Aufbau: Das historische Foto der Belegschaft zeigt im Vordergrund 1 Vorarbeiter (mit Krawatte), dahinter 8 Arbeiter, 2 Frauen und 8 zum Teil noch recht kleine Kinder. Franz Anton Hanses ist mit einem Pfeil markiert. Bruder Hubert Hanses-Ketteler schied 1900 aus der „Gebrüder Hanses oHG“ aus, Franz Anton Hanses führte den Betrieb allein fort.

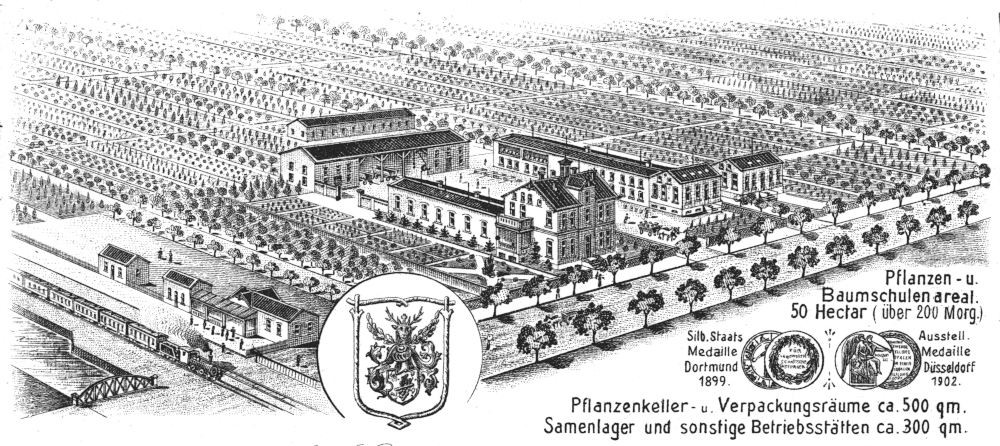

Mit den neuen Forstbaumschulanlagen in Hiltrup wurden gleichzeitig größere Obstbaum- und Gehölzschulen eingerichtet. Die Baumschulanlagen in Rinseke und Hiltrup umfassten im Jahr 1902 ein Areal von mehr als 400 Morgen. Die Gruppenaufnahme von 1903 zeigt eine Belegschaft von 53 Personen. Die Gartenmeister und viele Arbeiter kamen aus Holland. Auf diesem offiziellen Foto, das auch als Postkarte verwendet wurde, waren die kleineren Kinder nicht zugelassen. Ganz links durfte auch der Briefträger mit geöffneter Postmappe und Briefen in der Hand mit aufs Bild.

Die „Canadischen Pappeln“ entwickelten sich zu einem Verkaufsschlager.

Die Saisonarbeiter wohnten auf dem Betriebsgelände, sie arbeiteten 10 Stunden täglich. Ihr Lohn war: Frei Wohnen, frei Brand, frei Kartoffeln und ein Stundenlohn von 23 Pfennig (Frauen: 22 Pfennig).

Der Kopf des Rechnungsformulars von 1905 zeigt links noch das alte kleine Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1866. Das gesamte Gelände westlich der Eisenbahn und südlich der Bahnhofstraße (heute: Marktallee) ist mit Baumkulturen besetzt. Das Wohnhaus der Hanses-Ketteler an der Bahnhofstraße ist Teil eines großen Wirtschaftskomplexes mit Gewerbe- und Wohnraum.

1906 kaufte die Firma Gebrüder Hanses 500 Morgen Land an der Eisenbahnstation und am Kanalhafen in Geeste (Kreis Meppen) zur Anlage weiterer Forst- und Obstbaumschulen.

Familie Hanses versuchte, die Entwicklung des Ortskerns zu beeinflussen. 1907 kündigten sie Pfarrer Unckel eine Spende von 2000 Mark für den Neubau von St. Clemens an, in ihrem Kontobuch vermerken sie: „Gleichzeitig wurde demselben am heutigen Tage gesagt, daß der Betrag von 2000.- Mark auf 6000,- Mark erhöht werden solle, wenn die neue Kirche auf die Höhe der sogenannten Siebenstücke erbaut würde.“

1908 wurde das Wohnhaus Hanses-Ketteler (links) an der Ostseite mit Erker und Veranda versehen. Gegenüber stand die Villa der Unternehmerfamilie Dalhoff. Franz-Mauritz Dalhoff hatte 1905 die Kunststein-, Mosaik- und Terrazzo-Fabrik F. M. Dalhoff eröffnet („Cementfabrik F.M. Dalhoff, Herstellung von Zementwaren, Zementrohren, Kunststeinen, Marmor- und Mosaikplatten, Trottoirplatten, Steinmehle und Betonwaren“, verbunden mit einem Baustoffgroßhandel mit Bahnanschluss und eigenem Kanal-Frachthafen).

1908 beschäftigte die Firma Gebr. Hanses von Frühjahr bis Herbst 75 Arbeitnehmer, 1910 vergrößerte Hanses die Firma mit dem Kauf mehrerer Bauernhöfe in Sprakel. Diesen Teil des Betriebes führte später der Schwiegersohn Josef Koering weiter.

Anfang 1911 – die Entscheidung über den Standort des Neubaus von St. Clemens war immer noch sehr umstritten – ist im Kontobuch der Hanses vermerkt: „Gemäß Vereinbarung mit Herrn Pfarrer Unckel hier sollen die noch zu zahlenden 3000 Mark für Anschaffung eines Muttergottesaltars verwendet werden, welcher nach unseren näheren Angaben herzustellen sein würde.-“

1914 präsentieren sich die Hanses vor ihrem Haus mit ihren sechs Töchtern.

Der Wohlstand der Familie Hanses wuchs offensichtlich auch während der Inflation in den Jahren 1921 bis 1923. Von dem Spannungsverhältnis zu der wirtschaftlichen Situation der in der Firma Beschäftigten zeugt ein Bericht in der Zeitung Volkswille vom 15.3.1923: Kündigung von Arbeitsplatz und Wohnung wegen der Bitte um Lohnerhöhung?

Das Foto um 1925 zeigt eine zusätzliche Erweiterung des Wohnhauses Hanses-Ketteler: An die Stelle von Erker und Veranda ist 1921 ein massiver Anbau an der Ostseite getreten mit einem angedeuteten Türmchen.

Zur selben Zeit sieht es hinter dem Haus noch recht ländlich aus. Die Fläche südöstlich vom Hof Hanses ist Viehweide, hier grasen die Ziegen des Ziegenzuchtvereins. Das Foto aus den 1920er Jahren zeigt drei Personen in der Pose von Sommerfrischlern auf der Weide: Betriebsinhaber Franz-Anton Hanses-Ketteler (Mitte), sein Buchhalter und der Obergärtner.

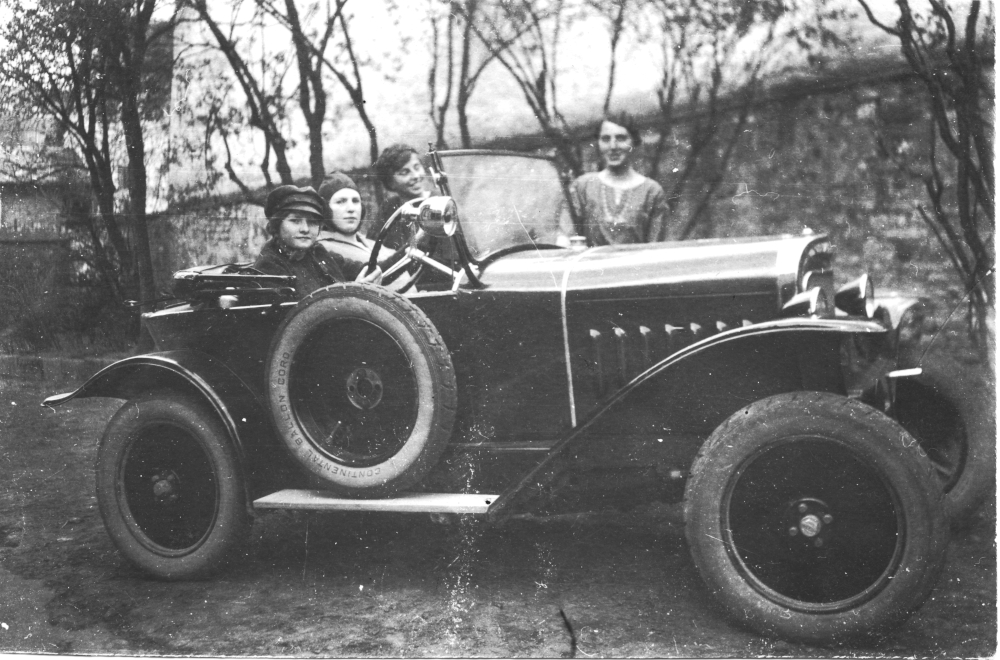

Die Firma Hanses florierte, die Hanses-Töchter präsentierten sich Ostern 1925 im offenen Opel Laubfrosch (Produktionszeitraum 1924-1931).

Das Foto des Hauses Hanses um 1930 zeigt die Entwicklung Hiltrups: Die Entwässerungsgräben, die alten Straßenbäume und der unbefestigte Sommerweg an der Bahnhofstraße sind verschwunden; die Fahrbahn hat jetzt eine neue Pflasterdecke, ein Gehweg ist angelegt und mit Bordsteinen von der Fahrbahn getrennt, über der Straße hängt eine elektrische Straßenbeleuchtung.

Hinter dem Haus erstreckten sich die Baumschul-Flächen von der Bahnhofstraße bis zur Finkenstraße (heute: Max-Winkelmann-Straße) und darüber hinaus.

In der Hiltruper Gärtnerei Gebrüder Hanses waren im Jahr 1943 etwa 40 Russinnen und Russen zum Hacken und Unkrautjäten eingesetzt, darunter der „Ostarbeiter“ Nikolai Chmilewski. Er stammte aus Mykolajiw (russisch: Nikolajew) in der Ukraine und war offensichtlich 1943 im Alter von 46 Jahren nach Deutschland verschleppt worden. Die frühere Wirtschafterin im Haushalt Hanses erinnert sich (WN vom 18.11.2000): „Es war furchtbar. Die russischen Frauen hatten ihre Babys am Rand des Feldes auf die Erde gelegt. Wie Skelette sahen sie aus. Und die Frauen hatten die Babys in Säcke gepackt, um sie ein bisschen gegen die herbstliche Kälte zu schützen.“

Franz-Anton Hanses-Ketteler starb 1937. Bis 1939 wurde das Verfahren nach dem Reichserbhofgesetz abgeschlossen, die sogenannten Erbhöfe von Amts wegen in die Erbhöferolle einzutragen. Den Erbhof durfte nur betreiben, wer „bauernfähig“ war. Franz-Antons Witwe Maria Hanses-Ketteler, geb. Neuhaus, führte den Betrieb mit ihrer vierten Tochter Antoinette (1906-2003) fort, Antoinette war laut Bescheinigung vom 21.1.1939 „bauernfähig“. Maria Hanses-Ketteler starb 1957. Ihre Tochter Antoinette, verheiratete Epping (1906-2003) bewohnte danach allein das Haus an der Bahnhofstraße in Hiltrup. Sie verwaltete den Gebäudekomplex, in dem nach Aufgabe des Baumschul-Betriebes um 1960 eine Vielzahl von Wohnungen und Gewerberäumen vermietet war.

Das Luftbild von 1958 zeigt links oben in Verlängerung der heutigen Heideggerstraße die Betriebsgebäude und Flächen der Baumschule, rechts (südlich) anschließend die Aussandungen des Kalksandsteinwerks Schencking und den Silbersee.

Die Baumschule wurde aufgegeben. Auf den ehemaligen Baumschul-Flächen entstand Wohnbebauung, zum Beispiel 1962 an der Finkenstraße (heute: Max-Winkelmann-Straße) mehrere Wohnblöcke für englische Soldaten (Max-Winkelmann-Str. 56-78 und Hanses-Ketteler-Str. 13-21).

Um 1975 nahm die Stadt Münster östlich des Hauses Hanses-Ketteler einen Grundstücksstreifen in Anspruch für den Neubau der Glasuritstraße.

Der Gebäudekomplex der ehemaligen Baumschule Hanses-Ketteler wurde durch den Bau der Glasuritstraße zum Eckgrundstück.

Heute steht an dieser Stelle ein Neubau mit Gewerbeflächen und Wohnungen.

Was ist aus den Hanses-Ketteler geworden:

Franz-Anton und Maria Hanses-Ketteler hatten sechs Töchter:

- Hedwig (1900-1994) heiratete 1922 den Gutsbesitzer Bernhard Schulze Buschhoff in Handorf. Sie hatte als Volontärin in einer Baumschule in Erfurt gearbeitet und führte 1925 auf dem „Busch-Hof“ des Mannes in Handorf den Baumschulbetrieb ein, später Weiterentwicklung zum Gartencenter Münsterland.

- Walburga (1901-1969) heiratete 1923 die „nachbarliche Jugendliebe“, den Hiltruper Kaufmann Albert Dalhoff. Franz-Mauritz Dalhoff hatte 1905 die „Cementfabrik F.M. Dalhoff, Herstellung von Zementwaren, Zementrohren, Kunststeinen, Marmor- und Mosaikplatten, Trottoirplatten, Steinmehle und Betonwaren“ am Bahnhof gegründet verbunden mit einem Baustoffgroßhandel. Die Villa Dalhoff (später „Wildsau“) stand gegenüber dem Haus Hanses-Ketteler an der Bahnhofstraße. Die Firma musste im I. Weltkrieg einem Munitionslager weichen, Dalhoffs Söhne Heinrich und Hermann führten den Baustoffhandel an der Bahnhofstraße fort. Heinrich heiratete eine Schencking, Albert war ihr Sohn.

- Marietta (1903-1995) heiratete den Gutsbesitzer Josef Koering, der in Sprakel die 1910 von Franz-Anton Hanses-Ketteler geschaffene Baumschule fortführte. Sie schuf die Bronzeplastik „Die Diskuswerferin“ vor dem Hiltruper Museum (alte Feuerwache).

- Antoinette („Netta“, 1906-2003) heiratete 1941 den Wald- und Brennereibesitzer Karl Epping-Ernsting aus Rheine. Als Witwe bewohnte sie das Anwesen in Hiltrup.

- Friedel (geb. 1909) heiratete 1935 den Rechtsanwalt und Notar Dr. Fritz Wehberg in Osnabrück.

- Irmingard (geb. 1912) heiratete 1931 den Unversitätsdozenten (und späteren Rektor der Universität Köln) Dr. Karl-Gustav Fellerer.

(Quellen: Hiltruper Museum; Hedwig Schulze Buschhoff, Die sechs Töchter, 1977; eigene Fotos. Dieser Beitrag wurde zuletzt aktualisiert am 10.01.2026.)