Altes Haus und neue Viessmann-Hybrid-Heizung – von 1931 bis Dezember 2025: Probleme und offene Fragen

Dies „Tagebuch einer Wärmepumpe“ beschreibt den langen Weg eines alten Hauses von der koksgefeuerten Schwerkraftheizung zur Hybrid-Wärmepumpe. In einem Zeitraum von fast 100 Jahren wurden regelmäßig neue Technologien eingesetzt, um im Winter Wärme ins Haus zu bringen und dort zu halten. Wie das zuletzt in den Jahren 2024 und 2025 mit einem Hybrid-System (Gas-Brennwertkessel und elektrische Luft-Wärmepumpe der Firma Viessmann) und der Firma Büring aus Münster-Hiltrup funktioniert hat, steht am Ende des „Tagebuchs“.

Zusammenfassung:- Die moderne Heiztechnik einer Wärmepumpe funktioniert grundsätzlich auch im Altbau.

- Das Hybrid-System, d.h. die Zusammenarbeit zwischen Gaskessel und Wärmepumpe, funktioniert nicht immer.

- Die ViCare-App des Herstellers Viessmann ist immer wieder wegen Problemen des Programms nicht verfügbar und liefert immer wieder unplausible Werte.

- Der Einbau und die Steuerung einer Wärmepumpe dürften viele Heizungsbauer überfordern. (In diesem Sinne hatte sich vor einiger Zeit auch einer der Inhaber der damaligen Firma Viessmann geäußert.)

- Im Betrieb der Viessmann-Wärmepumpe ist der Kunde auf sich selbst gestellt. Fragen beantwortet Viessmann nicht, stattdessen wird der Kunde auf ein Forum verwiesen (https://community.viessmann.de/); dort wimmelt es von technischen Details, und – wie in allen Foren – trifft man auf beleidigende Rechthaber, die sich in einem skurrilen System mit Orden und Ehrenzeichen schmücken.

- Die laufenden Betriebskosten sind (nach den Preisen von 2024 und 2025) nicht niedriger als bei einer Gasheizung.

- Die Investitionskosten sind auch mit staatlicher Förderung um ein Vielfaches höher als bei einer Gasheizung. Mit einer Amortisation der Mehrkosten ist nicht innerhalb überschaubarer Zeit zu rechnen.

- Die höheren Wartungskosten für ein aus zwei Komponenten bestehendes Hybrid-System sollten vor der Entscheidung für eine Anschaffung berücksichtigt werden.

- Spezielle (dynamische?) Wärmepumpen-Stromtarife sind eher nicht sinnvoll. Einem eventuell niedrigeren Preis pro kWh Strom stehen die Mehrkosten eines zusätzlichen Stromzählers gegenüber.

- Aussagen der CDU im Wahlkampf 2025 und bisheriges Regierungshandeln wirken eher abschreckend. Verlässliche Aussagen zur langfristigen Wirtschaftlichkeit fehlen. Wer aktuell trotzdem einen Altbau auf Wärmepumpe umrüstet, braucht Geld und Idealismus.

Im Einzelnen:

Wärmepumpen zur Gebäudeheizung sind schon einige Zeit auf dem Markt. Dass sie uns seit einigen Jahren empfohlen oder sogar vorgeschrieben werden, sollte niemanden überraschen. Wer wollte, konnte schon vor Jahrzehnten erkennen, dass fossile Brennstoffe ersetzt werden müssen – und konnte danach handeln.

Die sogenannten Ölkrisen in den Jahren 1973 und 1979 lösten zunächst einen Preisschock aus. Die Förderländer drehten den Ölhahn zu, die Preise schossen in die Höhe. Die Bundesregierung versuchte im Herbst 1973, den Ölverbrauch durch Sonntagsfahrverbote und ein generelles Tempolimit auf 100 km/h zu senken. Der ADAC bekämpfte diese Maßnahmen mit seiner Kampagne „Freie Fahrt für freie Bürger“. Heute ist sie dem Verein offensichtlich so peinlich, dass er sie in der offiziellen Vereinschronik nicht mehr erwähnt und lieber von „scharfer Kritik“ spricht.

Damit war schon in den 1970er Jahren zu erkennen, dass fossile Brennstoffe keine Zukunft haben. Im Vordergrund standen zunächst die Abhängigkeit von den Förderländern, die kontinuierlich steigenden Preise und auch die Diskussion um die Endlichkeit der Reserven. Später kam die Erkenntnis hinzu, dass der CO2-Ausstoß wesentlich zur Klimakrise beiträgt.

Am Beispiel eines konkreten Altbaus in Hiltrup schildert das folgende „Tagebuch“ die Schritte, vorhandene Bausubstanz zukunftsfähig zu machen. Der Einbau einer Wärmepumpe im Herbst 2023 ist der vorläufige Schlusspunkt. Er ist Teil einer fortlaufenden Bauwerksunterhaltung und baut auf den früheren Instandhaltungsinvestitionen auf. Diese Zeitreihe beginnt zwangsläufig mit dem Neubau des Hauses. Das Tagebuch startet deshalb mit dem Bau des Hauses im Jahr 1931.

Diese schrittweise Modernisierung eines Altbaus steht beispielhaft auch für die Möglichkeiten des Staates, durch staatliche Förderprogramme private Mittel für dringend erforderliche teure Investitionen zu aktivieren: Der Einbau einer Mauerwerksdämmung, energiesparender Fenster, einer thermischen Solaranlage (für Fotovoltaik ist kein Platz mehr auf dem Dach) und ganz aktuell einer Wärmepumpe in diesem Haus waren und sind durch staatliche Zuschüsse initiiert worden. Die Zuschüsse haben über den Einzelfall hinaus die Verbreitung von Technologien gefördert, die mit steigenden Stückzahlen billiger und selbstverständlich geworden sind. In der Langfrist-Betrachtung haben Sie für die Eigentümer und Mieter zu einer Senkung / Begrenzung der Betriebskosten geführt.

Diese Erfahrungen mit der Einführung neuer Technologien durch staatliche Förderprogramme sollten präsent sein, wenn über ein „Heizungsgesetz“ oder einen angeblichen „Heizungs-Hammer“ polemisiert wird.

Nun zum konkreten Altbau in Hiltrup:

Gebaut wurde das Haus im Jahr 1931 von einem Werkmeister des Hiltruper Röhrenwerks: Ein für die Zeit typisches Kaffeemühlenhaus, zwei Vollgeschosse und Mansarde, zweischalige Klinkerfassaden, Einfach-Verglasung. Die Koks-Zentralheizung lief zunächst als Schwerkraftsystem ohne Umwälzpumpe und wurde 1970 auf Öl umgestellt, der alte gusseiserne Koks-Heizkessel wurde weiterverwendet.

1978 gingen im ersten Winter der neuen Besitzer 10000 Liter Öl durch den Schornstein.

1978 wurden Dachschrägen und Drempel mit Mineralwollfilz und einem Formaldehydharz-Schaum gedämmt.

1979 wurde die Luftschicht des zweischaligen Außenmauerwerks mit einer Schüttung von Isoliermaterial (Hyperlite) verfüllt, ebenso die oberste Geschossdecke.

Um 1980 warben die Stadtwerke mit Zuschüssen für die Umstellung auf Gas, ein mäßig effizienter Niedertemperatur-Gaskessel ersetzte den alten Koks-Öl-Kessel. Der kellergeschweißte Öltank wurde abgebaut, der Kellerraum wurde frei für andere Nutzung.

1980 wurden die alten Holzfenster mit Einfachverglasung durch Kunststofffenster mit Dreifachverglasung und Kunststoffrollladen ersetzt.

Das Außenmauerwerk wurde mit wildem Wein und Efeu begrünt als natürlicher Klimaanlage.

1996 Einbau einer thermischen Solaranlage zur Brauchwasser-Erwärmung mit ca. 6m² Kollektorfläche. Die Solaranlage reicht im Hochsommer aus, den Warmwasserbedarf von 4 Hausbewohnern zu decken (der Hersteller – die Wettringer Firma Solar Diamant – wurde später von Buderus übernommen).

1998 wurde der Niedertemperatur-Gaskessel durch einen Viessmann-Gas-Brennwertkessel Eurola (14 – 24 kW) ersetzt.

2010 wurde das Dach komplett erneuert: Neue Dachpfannen und neue Dachisolierung (Dachdämmung insgesamt U = min. 0,20).

2020 war der Gas-Brennwertkessel aus dem Jahr 1998 am Ende seiner Lebensdauer. Viessmann stellte die Ersatzteilversorgung nicht mehr sicher (Elektronik-Platinen der Steuerung waren nicht mehr lieferbar). Der Energieberater riet vom Einsatz einer Wärmepumpe ab. Der Gas-Brennwertkessel wurde durch einen neuen Gas-Brennwertkessel ersetzt (Viessmann Vitodens 300-W B3HG-19 1,9-19 kW), der deutlich weniger Strom verbraucht.

Die Vorlauftemperatur beträgt für 21°C Raumtemperatur selten mehr als 50°C (ab Winter 2023/2024: 20°C Raumtemperatur, 46°C Vorlauftemperatur bei 0°C Außentemperatur). Die Investitionskosten für eine Wärmepumpe bezifferte der Heizungsbauer Büring in Hiltrup auf ungefähr 25000 Euro.

Im Februar 2022 wurde ein Förderantrag für eine Wärmepumpe beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt.

Im April 2022 erklärten die Stadtwerke auf Anfrage: „Für Wärmepumpen bieten wir derzeit keine gesonderten Tarife an. Eine Änderung Ihres Vertrags ist nicht erforderlich.“

Ende April 2022 wurde bei der Firma Büring in Hiltrup eine Wärmepumpe bestellt als Teil eines Hybrid-Systems: Spitzenbedarf soll der Viessmann-Gas-Brennwertkessel abdecken, im Übrigen soll eine Wärmepumpe von Viessmann (Vitocal 250-AH HAWC-AC 252.A13) in Zusammenarbeit mit der vorhandenen Brauchwasser-Solaranlage für Raumwärme und Warmwasser sorgen. Die Kosten voraussichtlich: ca. 32.000 Euro.

Im Juni 2022 wurden die für die Wärmepumpe erforderlichen Elektroanschlüsse im Haus (mit gesondertem privatem Zwischenzähler) erstellt. Kosten: 1600 Euro.

Nach Kriegsbeginn in der Ukraine und Putins Gas-Lieferstopp einigten sich die Hausbewohner auf eine Senkung der Wohnraum-Temperatur: Statt 21°C nur noch 19°C. Für ein halbes Jahr wurde ein Flüchtling aus der Ukraine aufgenommen, der Jahres-Gasverbrauch sank 2022 auf 1900 m³ (18000kWh) – ein Fünftel des Energieverbrauchs von 1978.

Zwischen Bestellung und Lieferung der Wärmepumpe vergehen ganze 14 Monate. Der Traum von der Wärmepumpe wird zum Alptraum. Viessmann kann nicht liefern, kommuniziert miserabel und wird schließlich an einen amerikanischen Hersteller verkauft.

13.6.2023: Telefonische Nachfrage beim Heizungsbauer Büring: Alle Teile der Wärmepumpe seien jetzt da!

14.6.2023: Für den 19.6.2023 wird ein Ortstermin vereinbart: Wo genau sollen die Leitungen verlaufen, welche Keller müssen ausgeräumt werden?

19.6.2023: Ortsbesichtigung mit dem Heizungsbauer. Im Heizungskeller muss ein Heizwasser-Pufferspeicher mit 400 Liter Inhalt aufgestellt werden – das ist kein Problem, er kommt an die Stelle eines alten vorhandenen Speichers, der ohnehin „fällig“ ist.

Wo soll die Außeneinheit der Wärmepumpe aufgestellt werden? Ein „Schrank“, 1,20m breit, mit Fundament ca. 1,6m hoch, 0,5m tief, rundum mehrere Meter Platz, damit der Ventilator frei vom Haus weg pusten kann; und ein Mindestabstand von 1m muss zu den Kellerfenstern eingehalten werden, weil das – weniger umweltschädliche – Kältemittel Propan brennbar und damit auch explosionsgefährlich ist. Optisch eine Katastrophe am angedachten Standort neben der Haustür. Aber hier sind die Häuser der Nachbarn mehr als 10m entfernt; die Dinger machen doch Krach, und man will keinen Ärger mit den Nachbarn. Ein kurzer Gang auf die andere Seite des Hauses. Hier müssten ein paar Büsche gerodet werden, das wäre zu verkraften. Der Heizungsbauer ist Optimist, er meint, der Abstand zum Nachbarhaus reicht. Wenn die Außeneinheit so und so aufgestellt wird, dann sind das so und so viele Meter Abstand – der Heizungsbauer nimmt die genaue Beurteilung als Hausaufgabe mit ins Büro. Abstände, Lärmpegel der Außeneinheit und zulässige Grenzwerte wird er berechnen und dann einen Vorschlag machen. Angedachter Baubeginn: 7.8.2023, eine Woche Bauzeit.

6.7.2023: Der Heizungsbauer hat gerechnet. An beiden möglichen Aufstellorten reicht der Abstand zu den Nachbarhäusern aus, um die Nachbarn nicht unzumutbar zu belästigen. Also kommt die Außeneinheit an die Seite des Hauses, die weniger im Blick ist und keine lärmsensiblen Fenster hat. Dieser Standort hat auch den Vorteil, dass zwischen Außen- und Inneneinheit der Wärmepumpe nur kurze Rohrleitungen nötig sind. Auf einer Strecke von 4 bis 5 Metern muss der Gärtner hier zwei Büsche roden, damit der Ventilator der Außeneinheit frei blasen kann. Der Heizungsbauer bestätigt den Termin des Baubeginns: 7.8.2023.

7.7.2023: Der Gärtner hat Terminprobleme, Betriebsferien stehen bevor. Er lässt sich ein Foto schicken, um den Aufwand der Arbeiten zu beurteilen – und meldet sich nicht mehr.

10.7.2023: Anruf beim Gärtner: Nächste Woche bekommt er die Rodungsarbeiten für die Außeneinheit der Wärmepumpe vielleicht noch dazwischen.

17.7.2023: Der Gärtner hält Wort. Die Büsche, die der Außeneinheit im Wege standen, sind gerodet. Kosten: 250 Euro.

7.8.2023: Es geht los.

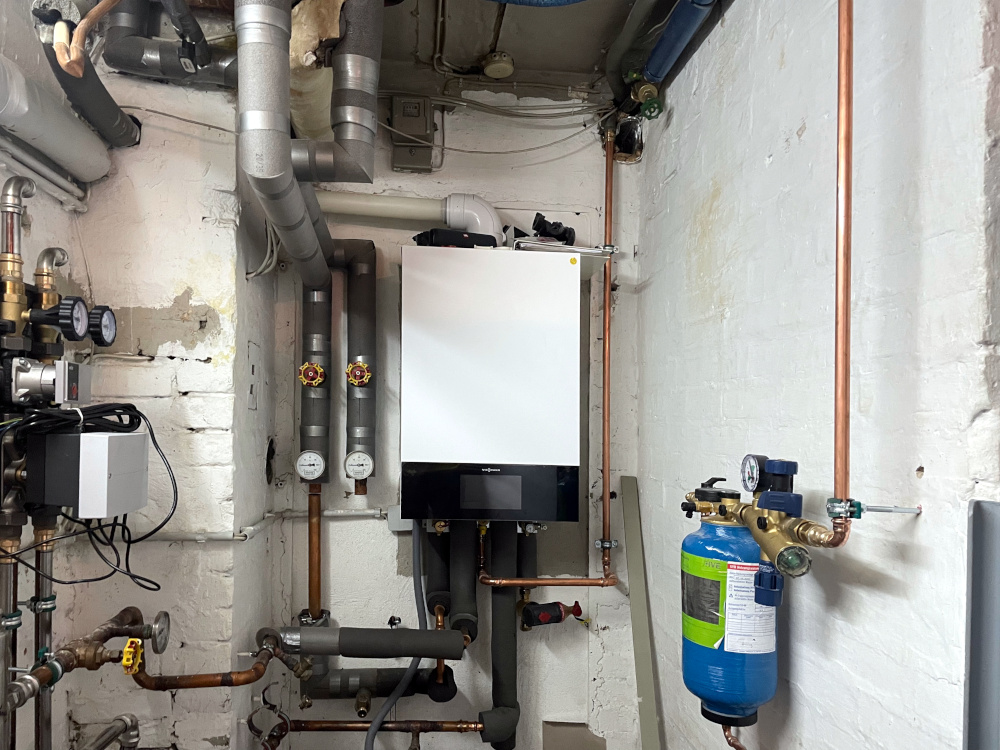

Der Heizungskeller ist leer geräumt, Heizungsbauer Büring aus Hiltrup rückt mit vier Mitarbeitern an, der Montageleiter kommt noch dazu. Orientierung vor Ort, Besprechung der Details: Der Gas-Brennwertkessel bleibt, im Hybrid-Betrieb soll er in Zukunft nur noch die ganz kalten Tage abdecken.

Auch die Brauchwasser-Solaranlage bleibt. In der Vergangenheit hat sie den roten Solar-Speicher erwärmt, der dem – vom Brennwertkessel beheizten – blauen Warmwasser-Speicher vorgeschaltet war. Der Solar-Speicher ist abgängig und wird demontiert, an seine Stelle soll der Puffer-Speicher der Wärmepumpe kommen; die Solaranlage erwärmt in Zukunft direkt den blauen Brauchwasser-Speicher.

Draußen besichtigen die Handwerker die gerodete Fläche am Haus. Hier müssen sie ein Fundament für die schwere Außeneinheit der Wärmepumpe legen; der genaue Ort wird so festgelegt, dass die Anschlussleitungen möglichst unkompliziert durch das alte Kellerfenster direkt in den Heizungskeller geführt werden können. Für den freien Zugang ist ein Zaunelement schon vorübergehend abgebaut.

Es ist eine mühselige Arbeit: Für das Fundament wird ein tiefes Loch gegraben, mit Schotter gefüllt, verdichtet, darauf werden Betonsteine im Mörtelbett angeordnet. Zwei Heizungsmonteure sind einen Tag lang mit dieser Arbeit beschäftigt (ob es wohl billiger gewesen wäre, diese Arbeit durch eine Tiefbaufirma mit einem kleinen Bagger erledigen zu lassen?).

Im Heizungskeller steht am Abend der neue Pufferspeicher, noch ohne Anschlüsse. Der Brauchwasser-Speicher ist vom Gas-Brennwertkessel getrennt; warmes Wasser gibt es erst am nächsten Tag wieder, falls die Sonne scheint: Die Verbindung zur Solaranlage muss noch hergestellt werden.

8.8.2023: 2. Tag mit Hindernissen

Am 2. Tag schrauben zwei Mann das Metall-Untergestell der Außeneinheit auf das am Vortag gebaute Fundament. Dann kommt Bürings Montageleiter und mit ihm die Ernüchterung: Das Fundament steht falsch, es ist um 90° verdreht. Er muss sichtlich kämpfen, um die Fassung zu bewahren: Neben dem Fundament steht schon die zentnerschwere Außeneinheit der Wärmepumpe, sie sollte heute auf das Fundament kommen.

Aber es hilft nichts, für zwei Heizungsmonteure besteht dieser Tag aus Schaufeln: Das Fundament ab- und richtig wieder aufbauen. Neben ihnen wartet die Außeneinheit, sie kann heute nicht mehr auf dem frischen Fundament montiert werden.

Also wandert die Außeneinheit auf dem Hubwagen zurück in die Warteposition – 2 Manntage Verspätung und Verlust für den Handwerker.

Im Keller geht es mit zwei Monteuren besser voran:

Die Inneneinheit der Wärmepumpe hängt schon mal an der Wand. Die Solaranlage läuft seit dem Spätnachmittag wieder, vielleicht reicht es am nächsten Tag zum Duschen? Aber die alte Konfiguration der Solaranlage mit zwei hintereinander angeordneten Brauchwasserspeichern hat den Monteuren Rätsel aufgegeben, die sie nicht wirklich gelöst haben. Da sitzt noch eine Pumpe, die jetzt funktionslos ist, und eine überflüssig gewordene Temperatur-Differenz-Steuerung. Das wird am nächsten Tag aufzuarbeiten sein.

Was an diesem Tag noch zu lösen ist: Die Solaranlage kocht. Die Kollektoren oben auf dem Dach liefern mehr Wärme, als ihnen abgenommen wird. Die Fachkräfte vor Ort sind ratlos, der Montageleiter muss kommen. Zu wenig Druck auf der Anlage? 27 Jahre ist sie mit einem Druck zwischen 1,0 und 1,3 bar gut gelaufen, noch in der Vorwoche hat sie für warmes Wasser gesorgt. Der Bauherr weist auf diese Vorgeschichte hin; er verweist auf die technischen Unterlagen des Herstellers Solar-Diamant, danach sollen es 1,7 bar sein; Firma Büring spült die Anlage, füllt Solarflüssigkeit auf und bringt den Druck auf 2 bar. Jetzt scheint die Anlage zu laufen.

Dann muss auch damit begonnen werden, nach der Aufstellung der Außeneinheit die verschiedenen Bestandteile der Anlage miteinander zu verbinden – da wartet noch viel Arbeit.

9.8.2023: 3. Tag

Der Tag hat mit kaltem Wasser angefangen: Die Solaranlage hat am Vortag nicht mehr genug Wärme gebracht, und der Gas-Brennwertkessel ist noch nicht wieder in die Brauchwasser-Erwärmung eingebunden. Teile fehlen auf der Baustelle und werden telefonisch angefordert; der Schaltplan der Solaranlage von 1996 (zum Glück vom Bauherrn verwahrt) wartet auf den Fachmonteur. Fünf Monteure beginnen mit der Arbeit.

Bei näherer Kontrolle wird festgestellt, dass die Solaranlage die Wärme nicht wirklich vom Dach in den Keller schafft. Ursachenforschung ist angesagt: Vielleicht eine Luftblase am höchsten Punkt des Leitungssystem? Das System muss noch einmal gespült werden.

Draußen ist das am Vortag hergestellte Fundament jetzt belastbar, ein Untergestell wird darauf montiert. Vier Mann heben die Außeneinheit der Wärmepumpe von der Palette, tragen sie ein Stück über eine Kante und setzen sie auf das Untergestell. 250 Kilogramm, jeder packt an einer Ecke an, „das muss ich nicht jeden Tag haben“.

Im häuslichen Regal steht noch die „Kleine ergonomische Datensammlung“ von 1976, unter „Körperkräfte“ findet sich auch ein Kapitel „Grenzlastbereiche zumutbarer Hebe- und Tragekräfte“: 40 bis 50 Kilogramm „gelegentliches Heben und Tragen unter günstigen Bedingungen“. Eine sehr grobe Angabe, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hält heute sehr viel differenzierteres Info-Material zu diesem Thema bereit. Für 2024 ist der große Wärmepumpen-Boom zu erwarten; vorher sollten alle Beteiligten darüber nachdenken, wie die Gesundheit der Monteure geschützt werden kann. Viessmann bringt Trageschlaufen an den Ecken der Geräte an, aber die ändern nichts am Gewicht und an den ungünstigen Körperhaltungen – warum gibt es keinen Kran-Haken am Gehäuse und einen Ladekran auf dem LKW? Oder kann man sich was abschauen bei den Leuten, die Klaviere und Möbel mit Tragegurten heben?

Der Anblick der Außeneinheit auf dem Grundstück ist jedenfalls akzeptabel. Sobald der Zaun wieder geschlossen ist, wird das doch recht massige Gerät den Gesamteindruck nicht dominieren. Vorher steht aber noch viel Arbeit an: Zwei Monteure beginnen, Rohrleitungen an der Außeneinheit zu befestigen und zur Verbindung mit der Technik im Heizungskeller vorzubereiten.

Im Heizungskeller wird der Pufferspeicher endgültig platziert, mit dem dicken Isoliermantel nimmt er viel Platz ein. Im ganzen Haus gibt es kein Warmwasser.

Für den Hybridbetrieb, d.h. den Verbund von Gas-Brennwertkessel und Wärmepumpe, werden Verbindungseinheiten installiert, vorhandene Geräte umgesetzt, eine Vielzahl von Rohrleitungen muss verändert bzw. neu hergestellt werden. Das wird noch dauern!

10.8.2023: 4. Tag

Auch dieser Tag beginnt mit kaltem Wasser. Die Solaranlage hat nicht wieder funktioniert. Fünf Monteure sind an der Arbeit: Zwei an der Außeneinheit, zwei im Heizungskeller.

Der fünfte beginnt, vier ca. 40 Jahre alte Thermostatventile an den Heizkörpern auszutauschen. Der Zuschuss aus Steuermitteln hängt davon ab, dass ein hydraulischer Abgleich gemacht wird: Die Durchflussmenge muss an jedem Heizkörper einzeln eingestellt werden. Die alten Thermostatventile waren vor 40 Jahren modern, aber sie lassen sich nicht einstellen und müssen ausgewechselt werden. Der Austausch wird ein zeitraubender Kraftakt, einige alte Verschraubungen lassen sich nur mit mehreren Leuten gemeinsam lösen. Großhändler Mosecker würzt die Arbeit, indem er Teile mit Linksgewinde liefert – sie wollen einfach nicht in das Rechtsgewinde des Heizkörpers passen. Im Hintergrund ärgert sich der Bauherr: Was durch den hydraulischen Abgleich optimiert werden soll, wird längst durch Smart-Home-Fühler und -Regler optimal organisiert. Aber wenn der staatliche Zuschuss daran hängt, muss man eben in den sauren Apfel beißen.

Am Ende des 4. Arbeitstages ist für den Laien noch nicht zu erkennen, wie das Ganze mal funktionieren soll.

Draußen steht die Außeneinheit immer noch solo vor sich hin; Rohrleitungen ins Haus hinein sind vorbereitet und noch nicht verbunden. Die dicke Isolierung riecht nach Mäusefutter, d.h. sie wird noch vor den scharfen Zähnen der vielen vierbeinigen Gartenbewohner zu schützen sein.

Innen ist ein Dickicht von Rohrleitungen erkennbar, die die verschiedenen Komponenten der Anlage verbinden sollen: Gas-Brennwertkessel, Solaranlage, alter Brauchwasser-Speicher, neuer Pufferspeicher, Inneneinheit und Außeneinheit der Wärmepumpe … Nicht alles ist wirklich fest miteinander verbunden; viele Einzelteile sind auf Maß vorbereitet und erst einmal lose ineinander gesteckt, da steckt noch Arbeit drin. Und die Solaranlage schnurrt fleißig vor sich. Kommt denn auch warmes Wasser im Badezimmer an? Auf Anhieb nicht, kalt kommt es zunächst aus dem Hahn. Wer nicht sofort aufgibt, hat ein Aha-Erlebnis; die (Lau)Wärme kommt erst, nachdem geschätzt ein Putzeimer voll Wasser gelaufen ist. Die Zirkulation funktioniert nicht.

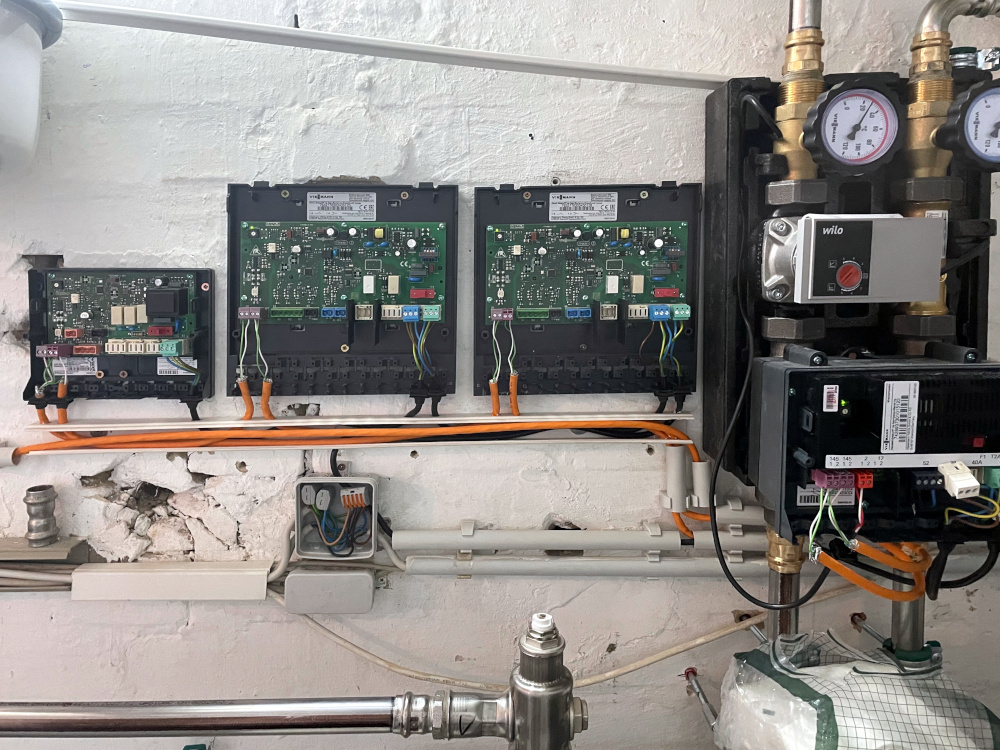

Am anderen Ende des Heizungskellers machen sich die Computer-Platinen breit, ein Kabel-Gestrüpp entwickelt sich – hat man einen Computer gekauft, der nebenher auch noch heizt?

Die Heizungsbauer sind mit Optimismus nach Hause gegangen. Am Freitag soll der Gas-Brennwertkessel wieder laufen, es soll wieder warmes Wasser geben! Aber fertig wird die Anlage erst in der nächsten Woche.

11.8.2023: 5. Tag

Kurz nach 7 Uhr sind wieder vier Handwerker da, das riecht nach einem langen Arbeitstag und Schlussspurt. Was machen die eigentlich den lieben langen Tag lang?

Die vorbereiteten Einzelteile der vielen Rohrleitungen werden dicht verbunden. An den Anschlüssen der Außeneinheit wird schon dicke Isolierung angebracht, noch fehlt der Schutz gegen die UV-Strahlung des Sonnenlichts – und gegen die spitzen Schnäbel der Vögel und gegen die Zähne der Mäuse; wer Mülltüten aufpickt, vergreift sich auch an Isolierschaum! Aber die Lücke im Zaun ist schon mal provisorisch zugestellt, ein Ende der Arbeiten ist absehbar.

Im Heizungskeller hocken drei Leute im konzentrierten Arbeiten eng zusammen. Nein, hier werden keine Rohre mehr verbunden, das ist schon erledigt. Die Wärmepumpe wird mit Wasser aufgefüllt, aber mit welch edlem Saft! Wo früher einfach der Wasserhahn aufgedreht wurde, um Wasser aus der Wasserleitung in den Heizungskreislauf zu füllen, brummt jetzt eine Spezialmaschine vor sich hin. Münsters gutes Trinkwasser ist nicht gut genug für dies Sensibelchen von Heizung; es muss erst sorgfältig gereinigt werden, damit sich im System nicht feine Kristalle ablagern und die komplizierte Technik verstopfen. Alles dicht? Eine erste Überprüfung lässt keine Leckstellen erkennen.

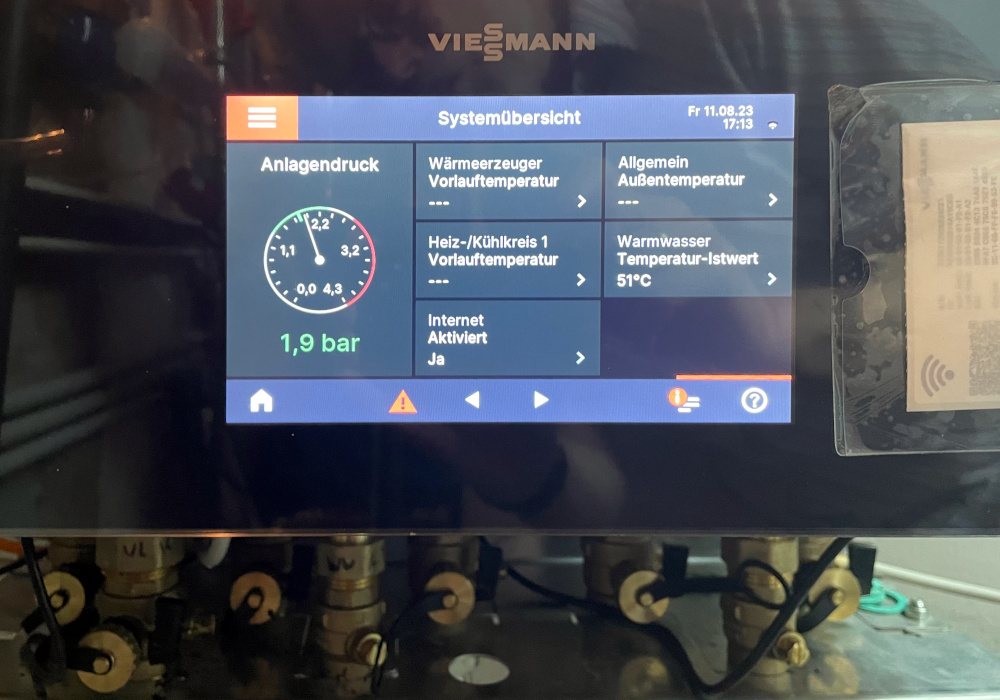

Danach wird die Elektronik in Betrieb genommen. Der ultimative spannende Augenblick: Funktioniert das jetzt auch? Die Bewohner des Hauses warten dringlich darauf, dass es wieder warmes Wasser gibt, und die Rettung naht tatsächlich. Jetzt heizt die Wärmepumpe den Pufferspeicher auf, durch den die Warmwasserleitung geht.

Wie laut ist das jetzt eigentlich draußen? Ein kurzer Gang ums Haus: Die Außeneinheit saust (oder brummt sie?) draußen vor sich hin. Doch, das ist – mit den Ohren als Messgerät – nicht laut, das ist auch für Nachbarn zumutbar.

Die Internetverbindung zwischen Wärmepumpe und Nutzer-Handy ist schnell hergestellt, die ersten Meldungen zur Effizienz der Anlage sind nicht schlecht: Aus 1 Kilowattstunde Strom macht diese Technik 4 Kilowattstunden Wärme, das kann sich sehen lassen. Nach kurzer Zeit hat der Pufferspeicher 50°C, es funktioniert!

Fertig ist die Anlage damit noch nicht. Ein Stück weiter hängen die Platinen noch offen an der Wand und blinken vor sich hin, die Rohrleitungen müssen alle noch isoliert werden, der hydraulische Abgleich der Heizkörper steht noch aus. Am Montag sieht man sich wieder!

Es ist Freitagnachmittag um 17h. Allen Beteiligten ist die Erleichterung anzumerken, dass die Wärmepumpe vorläufig fertig geworden ist und Warmwasser liefert – wenn auch die Einbindung des Gas-Brennwertkessels aussteht. Sie sind Akteure und Zeugen eines gewaltigen technologischen Wandels: Nach wie vor fordert der Beruf der Heizungsbauer harte körperliche Arbeit, dazu immer differenzierteres technisches Knowhow und Verständnis für IT-Lösungen.

14.8.2023: 6. Tag

Montag ist der Tag der Rohrisolierungen.

Es sieht so aus, als ob die Baustelle langsam zum Ende kommt. Ein Tag noch, dann soll alles fertig sein.

15.8.2023: 7. Tag

Drei Fachkräfte sind einen halben Tag lang im Einsatz. Die Rohrisolierungen müssen fertiggestellt werden.

Langsam sieht es nicht mehr nach Baustelle aus. Aber fertig sind die Isolierungen immer noch nicht:

Außen fehlt noch Isolierung, auch der mechanische Schutz der Isolierung gegen Mäuse und Vögel fehlt. An der Außeneinheit der Wärmepumpe sind die empfindlichen Lamellen des Wärmetauschers ungeschützt, hier fehlt ein Gitter davor.

Die Zirkulation in der Brauchwasser-Leitung funktioniert immer noch nicht. Die Zirkulationspumpe schnurrt leise vor sich hin, vor zwei Wochen hat sie noch brav ihren Dienst getan. Aber das Wasser fließt nicht mehr – sollte sie kaputt sein oder etwa eine Absperrung geschlossen oder eine Schwerkraftbremse falsch herum montiert sein?

Im Elektronik-Bus zwischen Wärmepumpe und Gaskessel wird ein Fehler beseitigt. Die Viessmann-App auf dem Handy meldet, dass der Fehler behoben ist.

Wasser wird auf die Heizkörper gefüllt, in der Druckprüfung fällt die Anlage durch: An einem Heizkörper ist die neue Verschraubung undicht. Die Dichtung ist gerissen und sitzt nicht richtig, es tropft. Das muss am nächsten Tag demontiert und neu montiert werden.

Die Steuerung des Gaskessels zeigt per Viessmann-App eine falsche Temperatur für den Speicher an: 22°C hat das Brauchwasser angeblich, die Wärmepumpe meldet stattdessen richtig 50°C. Gibt das ein Problem, wenn der Gaskessel in Betrieb geht und hier aufzuheizen versucht? Ratlose Gesichter, das wird man noch prüfen müssen. Die Steuerung des Gaskessels zeigt per Viessmann-App für die vergangenen Tage Gasverbrauch zur Warmwasserbereitung an, obwohl der Kessel außer Betrieb war – auch dies Rätsel bleibt aufzuklären. So werden also die Arbeiten noch in einen 8. Tag gehen müssen.

16.8.2023: 8. Tag

Am Vormittag Anruf von Firma Büring: Heute kommt kein Handwerker. Die abschließenden Arbeiten sind für Donnerstag, den 17.8.2023 geplant. Der Kunde bittet ausdrücklich darum, dann auch wirklich fertig zu werden, auch die Brauchwasser-Zirkulation müsse dann funktionieren.

Am Nachmittag ein Kontrollgang in den Heizungskeller: Die Solaranlage hat in diesem Sommer problemlos viel Wärme geliefert, jetzt kommt die Sonne heraus, und die Solaranlage spinnt. Die Temperatur in den Kollektoren auf dem Dach steigt bis auf 120°C, in der Kompletteinheit im Keller kommen nur gut 40°C an, der solar beheizte Brauchwasser-Speicher hat auch nur 42°C. Was ist da los? Bekommt es der Anlage, wenn sie kocht und der Druck weiter steigt?

Anruf beim Montageleiter der Firma Büring. Das sei eine alte Anlage, und die Firma Büring habe sie nicht gemacht, bekommt der Bauherr zu hören. Auf dem Nivea will er nicht verhandeln, er will eine Lösung, will wissen, wann sich jemand das Problem anschaut: Am nächsten Tag, heißt es, man könne ja mal den Strom ab- und wieder anschalten.

Der Bauherr folgt dem Rat. Als er eineinhalb Stunden später nachschaut, ist der Himmel bewölkt und die Kollektor-Temperatur auf 101°C gefallen – im Keller kommen nur 50°C an. Schon zum zweiten Mal in diesen Baustellen-Tagen ist das so. Wo zum Teufel steckt das Problem? Ist es die Pumpe? Die schnurrt leise vor sich hin. Oder sind Vor- und Rücklauf zum Speicher vertauscht, und die Schwerkraftbremse blockiert den Kreislauf?

Rätsel über Rätsel.

Weitere Rätsel kommen im Laufe des Abends hinzu. Mit der ViCare-App hat der Bauherr direkten Zugriff auf den Technik-Park in seinem Heizungskeller. Wahlweise kann er sich die Daten der Wärmepumpe oder des Gas-Brennwertkessels anzeigen lassen. Schaltet er hin und her, kommt er aus dem Staunen nicht heraus.

Die Außentemperatur zeigt die App mitten in der Nacht für den Brennwertkessel mit 18,7°C an, für die Wärmepumpe zur selben Zeit mit 24,5°C. Nun befinden sich Gerät bzw. Messfühler an verschiedenen Seiten desselben Hauses, aber 5,5°C Differenz? Das ist schlicht unglaubwürdig.

Unstimmig auch die Angaben zur Temperatur des warmen Wassers im Speicher. Der Gas-Brennwertkessel meldet angebliche 21,7°C, die Wärmepumpe 45,3°C. Auch hier passt die Erklärung des Montageleiters zur Solaranlage („alte Anlage, wir waren es nicht“) überhaupt nicht: Selber Hersteller, selber Handwerker, Wärmepumpe nagelneu, Gaskessel gerade 2,5 Jahre alt.

Gleich unglaubwürdig sind die Angaben zum Energieverbrauch. Laut ViCare-App hat der Gas-Brennwertkessel zum Beispiel am 13.8. angeblich 0,8m³ Gas verbraucht für die Warmwasser-Bereitung. Gleichzeitig hat angeblich die Wärmepumpe gut 1 Kilowattstunde Strom verbraucht für die Warmwasser-Bereitung, und – noch skurriler – angeblich hat die Wärmepumpe seit Anfang August täglich ca. 0,2 Kilowattstunden Strom verbraucht und ca. 0,6 Kilowattstunden thermische Leistung geliefert – da steckte sie noch im Karton und wartete auf den Einbau.

17.8.2023: 9. Tag

Bewegung kommt in die Baustelle. Firma Büring meldet sich telefonisch, zwei Fachkräfte und der Montageleiter sind vor Ort. Der Montageleiter packt im Keller mit an, schraubt an der Elektronik.

Warmwasser wird abgestellt, das Wasser aus den Heizkörpern gelassen, die undichte Heizkörper-Verschraubung neu montiert. Wasser wird wieder aufgefüllt. Jetzt ist die zweite der vorige Woche erneuerten Heizkörper-Verschraubungen undicht, es zischt und tropft. Wasseralarm, Wasserstop, Wasser wieder abgelassen, Verschraubung demontiert und neu montiert. Ein Glück, dass sie wenigstens über das Wochenende dicht hielt!

Aber es dauert nicht lange – die Anlage ist noch nicht wieder ganz aufgefüllt – , da ist die dritte der vor Tagen erneuerten Heizkörper-Verschraubungen undicht. Noch einmal dieselbe Prozedur: Wasser wieder ablassen, demontieren, neu montieren, und vorsichtshalber noch einmal die vierte Verschraubung kontrollieren: Auch sie ist nicht dicht. Da hatte die Fachkraft den Bogen doch nicht richtig heraus: Nach Demontage der alten Verschraubungen und vor Montage der neuen Verschraubungen sind die Dichtflächen nicht ausreichend gereinigt worden…

Im Heizungskeller wird fleißig gearbeitet. Es gibt Erfolgsmeldungen: Die Warmwasser-Zirkulation, die so hartnäckig gestreikt hatte, läuft endlich. Nicht die Pumpe war schuld, auch keine Fehler im Rohrsystem. Man musste nur die Luft aus der Pumpe lassen; wenn sie das nicht allein schafft, öffnet man einfach die Verschraubung und lässt die Luft heraus (so steht es auch im Info-Material des Pumpenherstellers). Warum diese Standard-Prozedur nicht schon in der vorigen Woche gelaufen ist… aber mit Verschraubungen gab es ja noch mehr Schwierigkeiten.

Im Keller wird aufgeräumt. Auf alle verfügbaren Kellerräume hatten sich Material, Verpackungen und Werkzeug ausgebreitet, die Bewohner des Hauses atmen auf. Schön ordentlich sieht es im Heizungskeller aus, abgeschlossen (und abgenommen) ist die Baustelle aber nicht. Material fehlt, der Schutz für die isolierten Rohre im Freien ist noch nicht angekommen.

Die Technik im Heizungskeller sei funktionsfähig, heißt es, aber offensichtlich stehen noch Restarbeiten aus. Nach neun Arbeitstagen Baustelle muss Büring erst einmal pausieren, später soll es weitergehen. Der hydraulische Abgleich steht aus, ist aber weit vor Beginn der Heizperiode nicht eilig. Die Nutzer der Technik müssen auch noch ihren Führerschein machen für die Bedienung, Feineinstellungen der Technik müssen noch erfolgen.

Unstimmigkeiten in der Technik bleiben.

Beide Geräte, Wärmepumpe und Gas-Brennwertkessel, haben Energieverbrauch dokumentiert für Zeiten, in denen sie außer Betrieb waren.

Beide Geräte verfügen über Meßfühler zur Ermittlung der Außentemperatur, sie sind unerlässlich für den witterungsgeführten Betrieb. Die gesamte Technik kommt von der Firma Viessmann, aber die Messwerte der beiden Geräte differieren. Um 22.15h misst der Gas-Brennwertkessel 17,6°C Außentemperatur, die Wärmepumpe 19,6°C, also 2°C Differenz: Wie soll die digitale Steuerung einen naht- und bruchlosen Übergang zwischen den beiden Energiequellen hinbekommen, wenn sie von verschiedenen Außentemperaturen ausgehen?

Dasselbe Problem bei der Ermittlung der Warmwasser-Temperatur: Der Gas-Brennwertkessel misst 46,4°C, die Wärmepumpe 50,7°C.

Mess-Probleme scheinen auch die – bis zum Umbau problemlose – Solaranlage zu plagen. Die Handwerker verabschieden sich mit der Erklärung, sie funktioniere jetzt. Nachprüfen lässt sich das nicht wirklich, der Himmel ist bewölkt.

An der Vorrichtung zur Anzeige des Volumenstroms in der Solaranlage demonstrieren sie, dass die Solarflüssigkeit im Fluss ist. Einen Fehler habe man behoben. Im Zuge des Umbaus sei ein Temperaturfühler der Solaranlage am Brauchwasser-Speicher falsch angebracht worden und habe deshalb zu niedrige Werte geliefert; deshalb sei die Anlage auch gelaufen, wenn von den Kollektoren keine Wärme zu holen war, und habe stattdessen die Wärme aus dem Speicher nach draußen befördert.

Aber war das Problem der Anlage nicht genau das Gegenteil? Die Kollektoren kochten, und die Wärme wurde nicht abtransportiert?

Zu denken gibt jedenfalls, dass die Solaranlage mit einer Temperaturdifferenz von 7°C läuft. Das Display der Solaranlage zeigt bei bewölktem Himmel am Nachmittag eine Temperatur von 37°C im Kollektor an, im Brauchwasser-Speicher der Solaranlage oben und unten 30/31°C, und im Automatikbetrieb läuft die Pumpe im Kreislauf zwischen Kollektor und Speicher. Werksseitig war die Anlage so eingestellt, dass die Pumpe erst ab einer Differenz von 10°C läuft; das macht Sinn, denn nur wenn genug Wärme vom Dach zu ernten ist, lohnt der Betrieb der Pumpe.

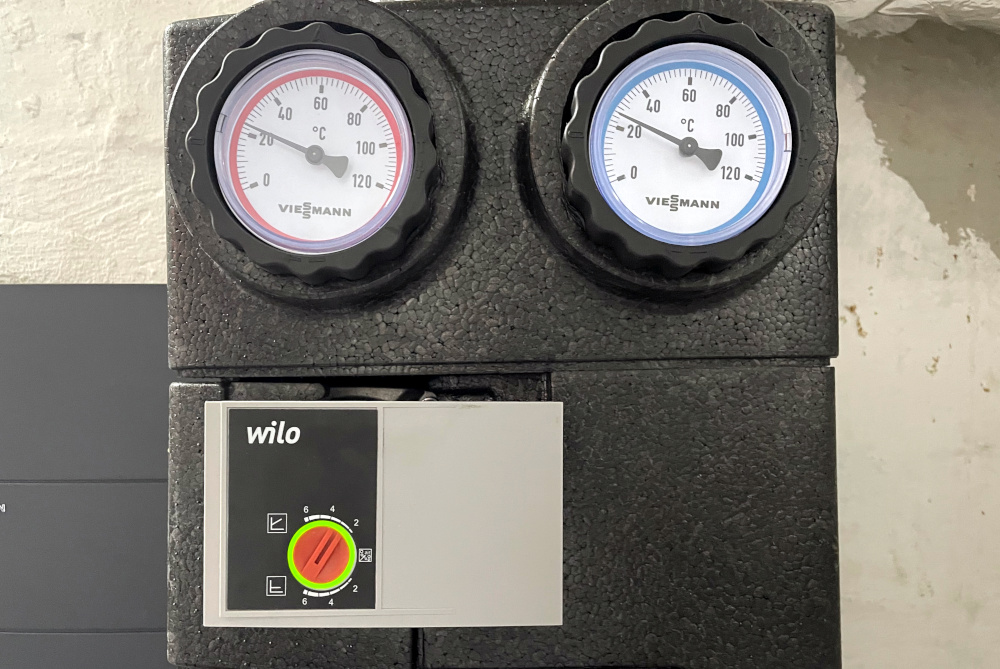

Ein letzter Kontrollgang am späten Abend. Alles gut, alles in Ordnung? Komisch, in einer Ecke des Heizungskellers surrt etwas deutlich vernehmbar vor sich hin. Zwei Thermometer, darunter ein Regelknopf, und im Inneren surrt es, als ob dort eine Pumpe läuft. Aber warum? Es ist nach 22h, die ganze Maschinerie müsste doch eigentlich still stehen: Kein Heizbetrieb, kein Warmwasser-Betrieb, auch die Solaranlage steht. Wofür wird da elektrische Energie in Geräusch umgewandelt?

All diese Fragen bleiben zunächst offen und müssen später geklärt werden.

21.8.2023:

Tage ohne Handwerker und ohne Antworten auf offene Fragen. Die Wärmepumpe ist heute gelaufen, hat angeblich 7 Kilowattstunden Wärme in den Speicher geschaufelt – aber warum? Hat die Solaranlage gestern nichts geliefert? Mal sehen, was in den nächsten sonnigen Tagen passiert.

Kontrollgang in den Heizungskeller am Mittwochabend: Die Solarkollektoren haben keine Sonne mehr und nur noch 28°C, die Pumpe in der Anlage läuft nicht.

Der von der Solaranlage erhitzte Speicher hat oben 68°C, d.h. die Solaranlage ist am Tage gelaufen und hat Wärme „geerntet“.

Aber was ist das? Der Solarspeicher hat unten mit 77°C eine um 9°C höhere Temperatur als oben – das ist nicht plausibel; normalerweise schichtet sich das wärmere Wasser im Speicher nach oben!

24.8.2023: 10. Tag

Am nächsten Vormittag wieder ein Kontrollgang zur Solaranlage: Draußen scheint die Sonne, die Solaranlage läuft, die Kollektoren auf dem Dach haben eine Temperatur von 75°C, im Keller kommen im Vorlauf noch knapp 70°C an, das ist o.K.

Oben hat der Solarspeicher 59°C, auch das ist im Vergleich zum Vortag plausibel: Am Morgen ist Warmwasser verbraucht worden, kaltes Wasser ist nachgeströmt, die Speichertemperatur ist um 9°C gesunken.

Auch die Temperatur im unteren Bereich des Solarspeichers ist gesunken, sogar um 15°C auf 62°C – aber wie am Vortag ist die Anzeige nicht plausibel: Warum ist der Speicher im unteren Bereich wärmer als im oberen? Sind die Temperaturfühler vertauscht, oder stimmt im Rohrsystem etwas nicht?

Drei Monteure der Firma Büring sind an diesem Tag draußen damit beschäftigt, die fehlende Isolierung der Rohre zwischen Außeneinheit der Wärmepumpe und Inneneinheit anzubringen und mit dünnen Aluminiumblechen gegen Sonnenlicht und Tiere zu schützen. Das Schutzgitter auf der Saugseite der Außeneinheit fehlt noch.

Der Montageleiter der Firma Büring ist vor Ort und wird angesprochen auf die unplausiblen Temperatur-Messwerte der Solaranlage, auf die unplausiblen Temperatur-Messwerte von Wärmepumpe und Gas-Brennwertkessel und auf das schon vor Tagen beobachtete sirrende Geräusch im Heizungskeller.

Das Geräusch lässt sich schnell erklären, es ist eine zusätzliche Pumpe. Sie lässt das Wasser im Heizungskreislauf zirkulieren und läuft bei bestem Sommerwetter fleißig vor sich hin – nur warum? Gas-Brennwertkessel und Wärmepumpe sind beide ausgeschaltet, die Warmwasser-Erwärmung hat heute allein die Solaranlage übernommen. Diese Pumpe im Heizungskreislauf darf bei diesem Betriebszustand der Anlage gar nicht laufen (und Strom verbrauchen)! Welch Rätsel – Bürings Montageleiter verweist auf den Kollegen, der das alles in der übernächsten Woche klären und regeln soll.

Der Kollege soll auch die Probleme der kuriosen Temperatur-Messwerte für Warmwasser und Außentemperatur lösen.

Hhmm, da ist ja ein Rohr im Kaltwasser-Zulauf ganz heiß? Wie das? Oh, besteht da irgendwie eine unerwünschte Schwerkraft-Zirkulation an der falschen Stelle? An dieser Stelle verzweigt sich der Kaltwasser-Zulauf: Ein Ast der Leitung speist den Speicher mit frischem kaltem Wasser, wenn Warmwasser gezapft wird; der zweite Ast mischt dem entnommenen Warmwasser über einen Thermostaten kaltes Wasser zu, um die Temperatur des gezapften Warmwassers auf jeden Fall auf maximal 60°C zu begrenzen. Beide Äste des Kaltwasser-Zulaufs sind heiß, da wird jedenfalls Wärme aus dem Speicher nach draußen – wohin nur? – transportiert. Vielleicht noch eine Schwerkraft-Bremse einbauen? Auch das soll der Kollege sich doch mal ansehen, genauso wie die widersprüchlichen Temperatur-Messwerte für Warmwasser und Außentemperatur.

Vielleicht sollte man den Außentemperatur-Fühler der Wärmepumpe direkt neben den entsprechenden Fühler des Gas-Brennwertkessels montieren, meint Bürings Montageleiter. Das wäre doch keine schlechte Idee, damit beide Fühler dieselbe Temperatur messen. Wo sitzt denn der Außentemperaturfühler der Wärmepumpe überhaupt?

Gut versteckt haben Bürings Monteure diesen Temperaturfühler: Auf der Sonnenseite des Hauses, dicht über dem Erdboden in der Maueröffnung des Kellerfensters, neben den – warmen und kalten – Anschlussrohren der Wärmepumpe-Außeneinheit und durch den wilden Wein gut abgeschottet von den Veränderungen der Außentemperatur. Der Bauherr erinnert sich, für die witterungsgeführte Heizungsregelung müssen Temperaturfühler doch möglichst auf der Nordseite und frei zugänglich montiert werden? Vor 50 Jahren hat der Heizungsbauer diese Regel eingehalten, als er eine Ölheizung in dies Haus einbaute – gilt sie heute nicht mehr?

Der Bauherr überprüft noch einmal die von der Anlage gemessenen Außentemperaturen. Der Gas-Brennwertkessel misst um 15h eine Außentemperatur von 27,1°C, die Wärmepumpe misst jetzt 26,1°C. Kein großer Unterschied, aber kann das stimmen? Die Wärmepumpe misst auf der Sonnenseite des Hauses weniger als der Gas-Brennwertkessel auf der Schattenseite? Erklären könnte man diese Differenz damit, dass der Fühler der Wärmepumpe so versteckt in der Fensteröffnung hinter dem wilden Wein sitzt, also vielleicht den Temperaturanstieg zur Mittagszeit nur mit Verzögerung mitbekommt?

Alles Sch…, flucht der Bauherr. Immerhin ist die Differenz in den Temperaturwerten kleiner geworden, hat sich sogar umgekehrt. Zu erklären ist das einfach, heute sind die Rohrverbindungen isoliert worden, bis dahin haben sie Wärme abgegeben und den Temperaturfühler geheizt, dieser Faktor ist jetzt entfallen.

Und wenn man doch einfach beide Geräte, Gas-Brennwertkessel und Wärmepumpe auf denselben Temperaturfühler zugreifen ließe? Das geht angeblich nicht, der Monteur hat deshalb sogar bei Viessmann angerufen. Ein Konstruktionsfehler? Jedenfalls ein naheliegendes Problem bei einem Hybridsystem, die Firma Viessmann sollte dafür eine Lösung haben.

Für die 36. Kalenderwoche ist mit Firma Büring vereinbart, die bestehenden Probleme der Anlage zu analysieren und Lösungsansätze zu entwickeln. Aus Sicht des Bauherrn sollte ein Vertreter der Firma Viessmann hinzugezogen werden.

In der 35. Kalenderwoche beobachtet der Bauherr seine schöne neue Anlage aus der Entfernung. Kein Problem, Internet und Viessmann-App machen’s möglich. Bei der Temperaturmessung können sich Gas-Brennwertkessel und Wärmepumpe immer noch nicht einigen. Am 3. September um 20h misst der Gas-Brennwertkessel 18,9 °C Außentemperatur und 45,1°C Warmwasser-Temperatur, die Wärmepumpe 20,2 °C und 48,6 °C. Trau, schau, wem?

Heftige Glaubwürdigkeitsprobleme liefert die Wärmepumpe auch bei der Energiebilanz. Viessmanns ViCare-App wiegt tagelang den Bauherrn in dem Glauben, dass die Wärmepumpe keine Energie verbraucht und dass das Warmwasser ausschließlich durch die Solaranlage erwärmt wird. Laut ViCare-App hat die Wärmepumpe im August 20,4 kWh Strom verbraucht und 93,8 kWh Wärmeenergie abgeliefert. Eine schöne Relation, könnte man meinen, bis man den Weg in den Keller antritt. Laut Stromzähler hat die Wärmepumpe im August 30 kWh Strom verbraucht. Die Relation zwischen eingesetzter elektrischer Energie und gewonnener Wärmeenergie lag im August also nur bei ca. 1 : 3 – dafür hat der Bauherr so viel Geld in die Hand genommen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Entweder lügt die Wärmepumpe nicht nur bei Angabe der verbrauchten elektrischen Energie, sondern auch bei der Angabe der abgelieferten Leistung – oder sie ist ihr Geld nicht wert. Das mit der Firma Büring auszudiskutieren ist nicht die angenehmste Perspektive für die 36. Kalenderwoche; aber vielleicht kann man sich von dem noch anstehenden Feintuning der Anlage Besserung versprechen?

4.9.2023:

Terminvereinbarung mit Firma Büring für die 36. Kalenderwoche. Am Telefon kurze Erklärung zu den Differenzen bei der Darstellung des Verbrauchs von elektrischer Energie durch die Wärmepumpe: Die ViCare-App zeige für den Monat August mit 20 kWh nur den Stromverbrauch des Verdichters an; beim Zugriff der Firma Büring auf die Wärmepumpe mit einem anderen Tool werde ein Verbrauch von 23 kWh angezeigt gegenüber der Anzeige des hauseigenen Stromzählers in Höhe von 30 kWh – es ist offensichtlich kompliziert.

4./5.9.2023:

Viessmanns ViCare-App meldet, dass die Anlage ein Problem hat. Die Wärmepumpe ist angeblich nicht mit dem Internet verbunden. Dies Problem kennt der Bauherr bereits von Viessmanns Gas-Brennwertkessel, auch der war in der Vergangenheit oft genug offline.

Am 5.9.2023 ist das Problem dann plötzlich behoben, die Wärmepumpe ist wieder online. Das Verhalten von Anlage oder App bleibt aber rätselhaft. Nachdem die App über mehrere Tage keinen Stromverbrauch der Wärmepumpe angezeigt hatte, meldet sie jetzt unter „Analyse“ für die ersten fünf Septembertage jeweils den exakt gleichen Stromverbrauch: Vom 1. bis zum 5. September soll die Wärmepumpe insgesamt 5,14 kWh Strom verbraucht und 26, kWh Wärme geliefert haben, jeden Tag genau dieselben Werte in genau derselben Relation zwischen Aufwand und Ertrag. Das ist himmelschreiend unplausibel. Der Bauherr wundert sich schon gar nicht mehr: Ist der Ruf (Viessmanns) erst ruiniert…

8.9.2023:

Besprechung mit Firma Büring vor Ort. Die unplausiblen Temperatur-Messwerte für den solar beheizten Warmwasser-Speicher (oben kälter als unten) werden durch eine ungewollte Schwerkraft-Zirkulation verursacht; in diesen Kreislauf soll eine Sperre eingebaut werden.

Die Differenzen bei der Anzeige der Warmwasser-Temperatur im Pufferspeicher werden durch eine unsachgemäß verlegte Fühler-Leitung verursacht: Die Leitung liegt zusammen mit 230V-Leitungen in einem Kabelkanal und soll in einen getrennten Kabelkanal verlegt werden.

Die Differenzen bei der Anzeige der Außentemperatur durch Gas-Brennwertkessel und Wärmepumpe sollen durch Neumontage der beiden Fühler am selben Ort (Nordseite des Hauses) weitgehend beseitigt werden; Viessmann schafft es nicht, beide Geräte auf denselben Fühler zugreifen zu lassen.

Die im Heizungskeller unnütz vor sich hin laufende Pumpe besorgt – mitten im Sommer – die Zirkulation des Heizungswassers vom Pufferspeicher durch die Heizkörper und zurück. Es ist die dritte Pumpe im System, Gas-Brennwertkessel und Wärmepumpe schicken mit je einer eigenen Pumpe die Wärme in den Pufferspeicher. Die dritte Pumpe muss noch – nach Rücksprache mit Viessmann – richtig ins System eingebunden und nach dem hydraulischen Abgleich fein eingestellt werden.

Terminplanung: Durchführung dieser abschließenden Arbeiten am 14.9.2023.

Donnerstag, 14.9.2023:

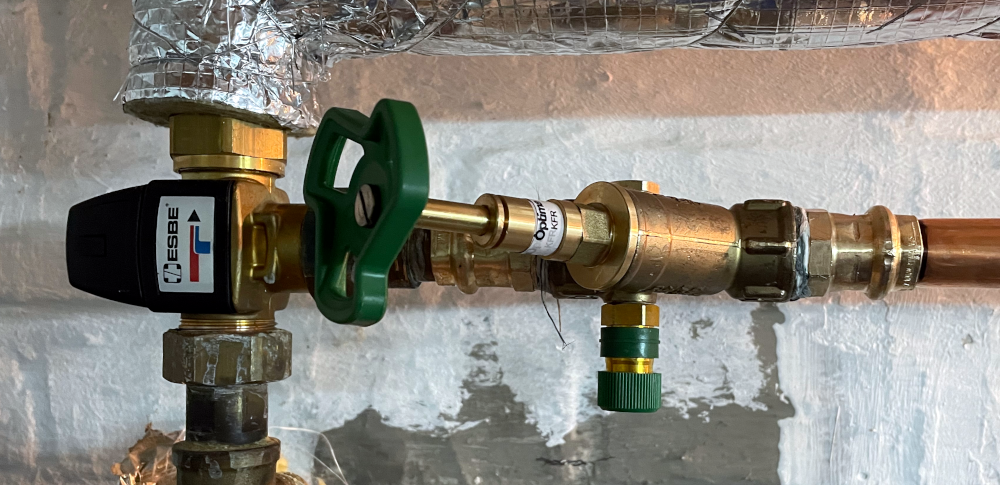

Heute sollen alle verbliebenen Probleme gelöst werden. Drei Fachkräfte sind von 7.45h bis 14.00h im Einsatz. Die unerwünschte Schwerkraft-Zirkulation im Zulauf des Warmwasserspeichers, die das warme Wasser im solar beheizten Speicher umschichtet (und Wärme aus dem Speicher heraus befördert), wird durch den Einbau eines KFR-Ventils als Schwerkraftbremse gestoppt. Am Nachmittag ist die Temperatur im Speicher unten 7°C höher als oben, gegen Abend sind es noch 6°C – mal schauen, wie es morgen aussieht.

In der Steuerung der Heizungs-Zirkulation wird eine Platine ausgetauscht, damit sie sich mit Gas-Brennwertkessel und Wärmepumpe versteht und nicht unnütz im Sommer läuft.

Die Außentemperaturfühler von Gas-Brennwertkessel und Wärmepumpe werden demontiert und direkt nebeneinander an der Nordseite des Gebäudes montiert, sie werden neu mit einer abgeschirmten Verkabelung (CAT7-Kabel) angeschlossen. Die Differenz zwischen den Messwerten (Gas-Brennwertkessel gegen Wärmepumpe) schrumpft erwartungsgemäß auf 0,1 bis 0,2°C.

Ein Temperaturfühler des Puffer-Speichers wird neu verkabelt (das Kabel war vorher direkt neben 230V-Kabeln verlegt). Auch hier schrumpft die Differenz der Messwerte von Gas-Brennwertkessel und Wärmepumpe auf Werte unter 1°C.

Im hydraulischen Abgleich werden die Heizkörper-Thermostatventile im ganzen Haus voreingestellt, angepasst an den Wärmebedarf der einzelnen Räume.

Außen schützt nun ein leichtes Gitter die empfindliche Saug-Seite der Wärmepumpe.

Alles fertig, alles gut? Ab jetzt muss die Hybrid-Wärmepumpe zeigen, dass sie ihr Geld wert ist: Die Schlussrechnung der Firma Büring steht noch aus, und der Zuschuss des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle muss abgerufen werden.

Freitag, 15.9.2023:

Nach einem Tag Sonnenschein und Betrieb der Solaranlage zeigt sich: Der Handwerker-Einsatz vom Vortag hat nicht alle Probleme gelöst. Nach wie vor zeigt die Solaranlage an, dass es in dem Brauchwasser-Speicher, der unmittelbar (und nur) mit den Sonnenkollektoren auf dem Dach beheizt wird, im unteren Bereich wärmer als im oberen – es müsste genau anders herum funktionieren. Die Temperaturdifferenz ist sogar auf 9°C angestiegen. Da muss Büring wohl noch einmal ran: Sind die Temperatur-Fühler vertauscht oder falsch angeklemmt, oder steckt ein anderes Problem dahinter?

Sonntag, 17.9.2023:

Die weitere Beobachtung der Solaranlage an den Folgetagen bestätigt das Problem. Bei Sonnenschein, nach mehreren Stunden Betrieb der Solaranlage ist es laut Display der Solaranlage im Speicher unten immer deutlich wärmer als oben. Mal sind es 8°C; mal sind es nur 6°C, während gerade warmes Wasser gezapft wird.

Donnerstag, 28.9.2023:

Die Firma Büring sieht sich die Solaranlage einmal näher an, schnell ist die Diagnose gestellt: Bei den Arbeiten zum Einbau der Wärmepumpe ist ein (oder beide?) Temperaturfühler an dem solar beheizten Warmwasser-Speicher falsch montiert worden. Der Fehler muss korrigiert werden, um die Effizienz der Solaranlage zu sichern. Dazu muss die doppelte Isolierung des Speichers ab- und wieder angebaut werden, zwei Leute sind dafür erforderlich; auch der Azubi, der den Fehler gemacht hat, soll zu Ausbildungszwecken dazu kommen. Also: Neuer Handwerkertermin in zwei Wochen.

Büring sieht sich auch das „SYR-Anschlusscenter“ näher an, das vor gut zwei Jahren eingebaut worden ist: Eine Einrichtung zur Enthärtung des Leitungswassers, bevor es in den Heizungskreislauf eingefüllt wird. Theoretisch eine praktische Sache, eine kleine Elektronik überwacht das Ding und meldet, wenn die Kartusche mit dem Enthärter-Granulat erschöpft ist. Heute spinnt die Elektronik, mal schweigt sie, mal zeigt sie unplausible Werte, mal grün mal rot. Der Fluch der Über-Digitalisierung. Der Bauherr schickt noch einen Fluch hinterher, weil SYR als Hersteller das Batteriefach sehr versteckt und sehr schlecht zugänglich konstruiert hat; was haben die sich dabei eigentlich gedacht? Offensichtlich gar nichts.

Donnerstag, 5.10.2023:

Die Wärmepumpe hat keine Internetverbindung mehr. Das ist nicht gefährlich, aber lästig: Die schöne ViCare-App zeigt die Meldung, dass es der Anlage gut geht, bekommt aber keinerlei Daten. Nun, man kann in den Keller gehen und direkt am Gerät das Display bemühen. Die Anlage schnurrt leise vor sich hin und erwärmt das Brauchwasser, alles ist gut.

Der Blick des Bauherrn fällt auf ein Absperrventil, zufällig ist es in Augenhöhe angebracht. Also, wenn man diesen Handhebel so drehen wollte, um die Leitung tatsächlich einmal abzusperren, dann – ja dann würde der Handhebel vorher an die Mauer stoßen. Das Ventil ist nicht funktionsfähig. Da muss nächste Woche wohl noch ein Handwerker mehr kommen und sich ansehen, was er falsch gemacht hat.

Donnerstag, 12.10.2023:

Zwei Handwerker der Firma Büring bringen die Temperatur-Fühler an dem solar beheizten Warmwasser-Speicher (hoffentlich) an der richtigen Stelle an. Auch der Handhebel des Absperrventils wird richtig montiert. Für die defekte Elektronik des „SYR-Anschlusscenters“ haben sie keinen Ersatz dabei, man hatte vergessen sich darum zu kümmern.

An diesem Tag hat der Bauherr zum ersten Mal den Heizbetrieb des ganzen Hybrid-Systems gestartet. Frage: Muss der Gas-Brennwertkessel extra eingeschaltet werden (dann läuft seine interne Pumpe, obwohl der Kessel nur für sehr kalte Tage in Bereitschaft sein soll), oder holt die Steuerung des Hybrid-Systems den Kessel bei Bedarf selber aus dem Ruhezustand? Die beiden Handwerker kennen sich damit nicht aus, und eine Bedienungsanleitung für das ganze System – fehlt.

Sonntag, 15.10.2023:

Es wird kühl draußen, die Temperatur im Haus sinkt auf unter 20°C – es wird ernst. Die Wärmepumpe wird auf „Heizen“ geschaltet, und sie liefert.

Mittwoch, 18.10.2023:

Zur Frage, ob der Gas-Brennwertkessel extra eingeschaltet werden muss, antwortet die örtliche Viessmann-Vertretung: „Es ist so, dass die Wärmepumpe nach Ihren Bivalenzpunkteinstellungen die Gas-Anlage um Wärme anfordert. Die Interne Pumpe läuft aber zwischen durch um die Fühlerwerte an der hydraulischen Weiche abzurufen und dieses System muss sich auch erst kennen lernen“. Viessmann empfiehlt, die speziellen Fragen des Bauherrrn zu der Anlage der Viessmann Community https://www.viessmann-community.com/ zu stellen, da dort extra Kollegen von Viessmann für solche Fälle sitzen.

?? Na, mal abwarten, bis die Bedienungsanleitung da ist.

Montag, 23.10.2023:

Ein dicker Aktenordner mit Unterlagen kommt: Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft, Bedienungsanleitung, usw.. Die Grundfunktionen der Anlage lassen sich aber, das hat die Erfahrung der letzten Tage gezeigt, auch ohne spezielle Ausbildung steuern: Die Einstellungen zu Heizkurven und -zeiten lassen sich direkt am Gerät, aber auch recht komfortabel per App einstellen. Wer vorher schon den Gas-Brennwertkessel per App bedient hat, findet sich schnell zurecht – wenn das WLAN bis in den Keller reicht (notfalls Repeater einsetzen) und Viessmann nicht gerade seine Server wartet. Alles weitere ist Feinarbeit: Reicht es, Heizkurve und Parallelverschiebung einfach vom Gas-Brennwertkessel zu übernehmen? Das will bei wechselnden Außentemperaturen beobachtet und eventuell nachjustiert werden.

Eine Stunde dauert der Austausch des defekten „SYR-Anschlusscenters“, Material und Arbeitszeit gehen zu Lasten des Großhändlers.

Mittwoch, 01.11.2023:

Mitte Oktober ist die Heizung eingeschaltet worden. Die Wohnraum-Temperatur ist auf 20°C eingestellt: Im Winter 2022/2023 war sie wegen der Gasknappheit auf 19°C reduziert, 19°C werden von den Bewohnern im Jahr 2023 nicht mehr als Wohlfühl-Temperatur akzeptiert.

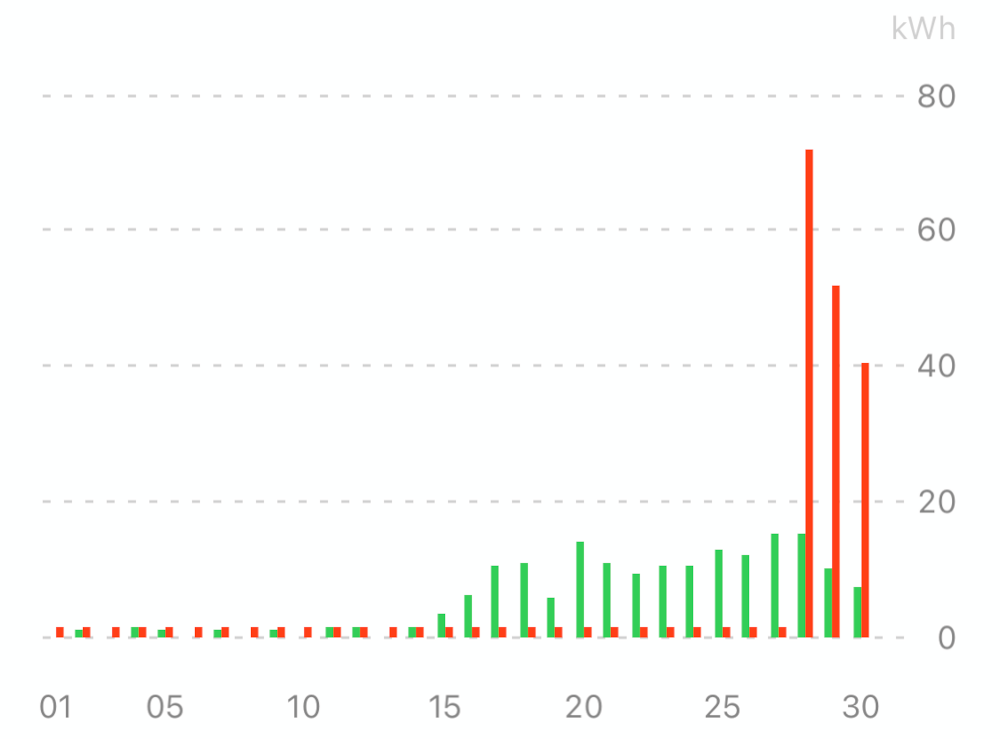

Der Monat wird zu seinem Ende hin immer wärmer. Viessmann hat ein Update der ViCare-App durchgeführt, und danach stimmt nichts mehr. Jetzt zeigt die App an, dass die Anlage bis zum 27. Oktober wesentlich mehr Strom (grün) verbraucht hat, als sie Wärme (rot) geliefert hat – das ist nicht plausibel und wurde bis dahin anders herum angezeigt. Da hat jemand wohl die Farben vertauscht. Bis zum 27. sah die Anzeige noch plausibel aus. Ab 28. Oktober explodiert jetzt angeblich die Wärmeleistung der Anlage, obwohl es draußen immer wärmer wird und Raumtemperatur und Warmwassertemperatur im Haus unverändert geblieben sind. Als Monatswerte zeigt die App an: 185 kWh verbraucht, 256 kWh Wärme geliefert. Hätten sie doch bloß die Finger von der App gelassen!

Der Blick auf den Stromzähler im Keller liefert den genauen Verbrauchswert: Die gesamte Anlage mit all ihren Komponenten hat vom 1. bis zum 31. Oktober 2023 220 kWh grünen Strom verbraucht. Dagegen der Vorjahreswert: Im Oktober 2022 haben Heizung und Warmwasser 752 kWh Gas und Betriebsstrom verbraucht. Ein direkter Vergleich ist nicht möglich, dafür müssten die durchschnittlichen Außentemperaturen in die Rechnung einbezogen werden. Lässt man diesen Vorbehalt außen vor, bedeutet das im Energieverbrauch eine Relation von 3,4 zu 1 zwischen Gasheizung und Wärmepumpe. Auf den ersten Blick in aktuellen Preisen: Ähnliche Verbrauchskosten bei hohen Investitionskosten, keine laufenden CO²-Emissionen.

Freitag, 10.11.2023:

Der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage zeigt Wirkung, es ist gleichmäßig warm in den verschiedenen Räumen.

Ein 10cm dicker Aktenordner mit Einbau- und Bedienungsanleitungen liegt im Haus, dazu die Schlussrechnung. Der Heizungsbauer Büring berechnet für Material und Einbau der Hybrid-Luft-Wasser-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-AH HAWC 252.A13 insgesamt 35.656,83 Euro. Mit den Kosten für den Elektroanschluss und den Gärtner summieren sich die Gesamtkosten damit auf 37.532,19 Euro.

Mittwoch, 29.11.2023:

Es ist kalt geworden, die Außentemperatur liegt am Dienstag und Mittwoch nur noch knapp über 0°C – und die Wärmepumpe liefert nicht genug Wärme. Am Mittag schafft die Anlage nicht die Solltemperaturen. Bei einer Außentemperatur von +1,8°C (laut Heizungssystem) müsste die Vorlauftemperatur der Heizung ca. 44°C betragen (Neigung 1,1, Niveau +1,0, Wohnraum-Solltemperatur 20°C). Das System meldet aber nur eine Vorlauftemperatur von 38,3°C, die Warmwassertemperatur beträgt nur 38,9°C; der Energieverbrauch liegt angeblich bei 1,6 kWh, die thermische Leistung bei 6,3 kWh. Die Wohnraumtemperaturen liegen dementsprechend bei knapp über 18°C. Das darf doch nicht wahr sein!

Also schnell ein Notruf abgesetzt an Heizungsbauer Büring. Der hat per Internet direkten Zugriff auf die Anlage und setzt sich mit Viessmann in Verbindung. Nach kurzer Zeit sind Ursache und Abhilfe gefunden: In den Einstellungen der Anlage war für die Brauchwassererwärmung die Betriebsart „Eco“ aktiviert. Sie verspricht besonders niedrigen Energieverbrauch und funktioniert tadellos bei Außentemperaturen ab ungefähr 5°C aufwärts. Darunter hat „Eco“ nicht genug Power und wird einfach nicht fertig; in einer Endlosschleife werden weder das Brauchwasser noch die Heizkörper richtig warm. Zwei Klicks, von „Eco“ auf „Komfort“ umgestellt, und die Wärme ist wieder da.

Große Erleichterung beim Kunden, doch keine Fehlinvestition. Aber warum weist Viessmann nicht auf diesen Effekt hin oder lässt die Anlage bei Bedarf automatisch zwischen den beiden Betriebsarten umschalten? Immerhin hat der Heizungsbauer flott reagiert.

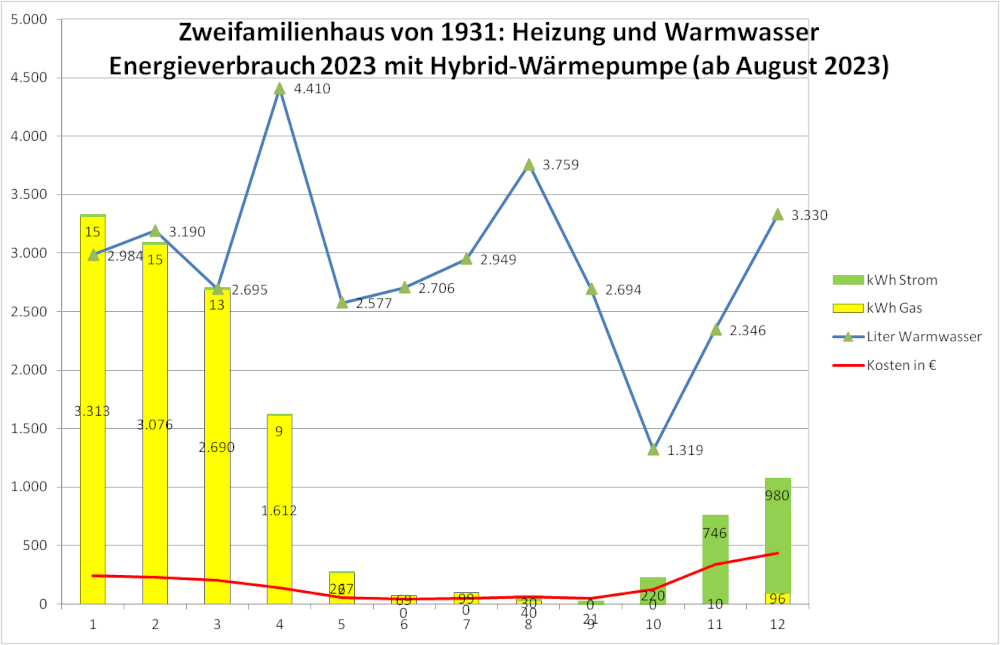

Samstag, 2.12.2023:

Der November war der erste Monat mit durchgehendem Heizbetrieb. Ein erster kritischer Blick auf die Strom- und Gaszähler: Wie hat sich dies Hybridsystem bewährt? Warm ist es jedenfalls im Haus, nach der Behebung einer kurzfristigen Irritation (siehe oben 29.11.2023) hatten und haben Warmwasser und Wohnräume ihre Soll-Temperaturen. Im November war es auch schon mal etwas frostig, aber die Wärmepumpe lieferte allein genug Wärme, der Gas-Brennwertkessel lief nicht.

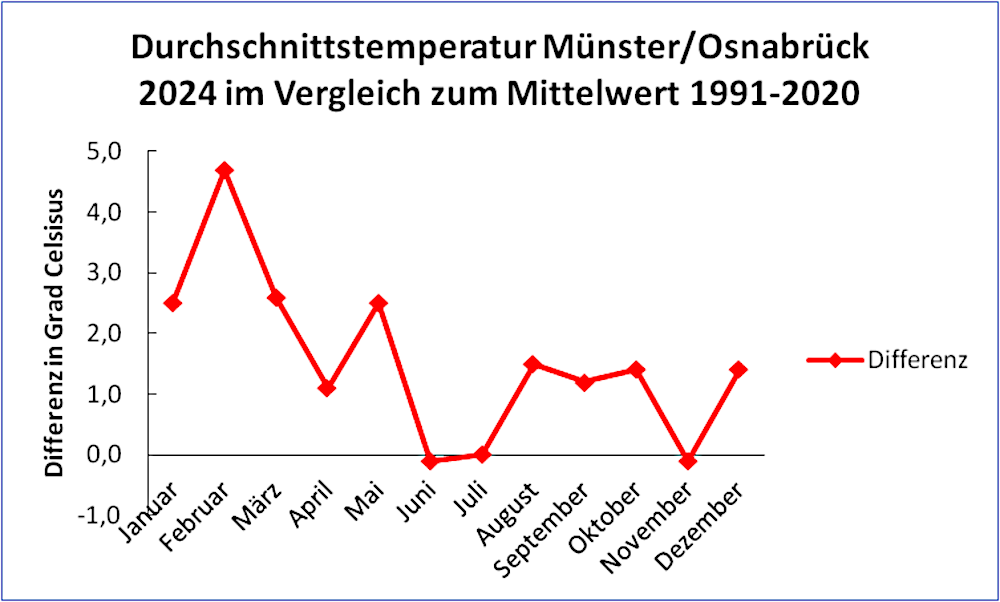

Wie wirtschaftlich ist das System? Ein Vergleich mit dem Monat November des Jahres 2021 (mittlere Lufttemperatur am Flughafen Münster/Osnabrück 6,3°C): Bei einer Raum-Solltemperatur von 21°C verbrauchte die Heizung im November 2021 rund 3.500 kWh Energie aus Gas und Betriebsstrom. Im November 2023 (mittlere Lufttemperatur am Flughafen Münster/Osnabrück 7,0°C) verbrauchte das Hybridsystem bei einer geringfügig auf 20°C abgesenkten Raum-Solltemperatur 746 kWh Strom.

Die relativ niedrigen Vorlauftemperaturen (siehe unter dem 29.11.2023) reichen aus, wohl weil die alten Guss-Heizkörper der früheren Schwerkraftheizung groß dimensioniert sind. Die Hybrid-Wärmepumpe in einem wesentlich jüngeren Haus der Nachbarschaft muss deutlich höhere Temperaturen liefern, um die Räume warm zu bekommen.

Dienstag, 12.12.2023:

Der Zuschuss in Höhe von 7.500 Euro ist auf dem Konto. Die Gesamtkosten für die Hybrid-Luft-Wasser-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-AH HAWC 252.A13 reduzieren sich damit auf 30.032,19 Euro.

Dienstag, 9.1.2024:

Die Bilanz für den Dezember 2023 sieht so aus: 980 kWh Strom hat die gesamte Heizanlage für 20°C Raumtemperatur und 3,33 m³ Warmwasser verbraucht, dazu 10 m³ / 96 kWh Gas bei einer mittleren Lufttemperatur von 5,9°C am Flughafen Münster/Osnabrück. Wozu das Gas, wenn die Witterung in diesem Monat doch milde war? Kurzes Nachdenken: Viele Menschen waren über die Feiertage im Haus und haben mehr Warmwasser als sonst verbraucht, diese Spitzen hat wohl der Gas-Brennwertkessel abgedeckt.

Im Vergleich hat die Gasheizung im Dezember 2021 für 21°C Raumtemperatur und 4,092 m³ Warmwasser 4233 kWh Gas und 17 kWh Strom verbraucht, die mittlere Lufttemperatur betrug 4,4°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Die Betriebskosten (sämtliche laufende Kosten, ohne Abschreibungen) haben bis zum Herbst von einem sehr günstigen 2-Jahresvertrag Gas profitiert. Im Herbst 2023 sind auch für dies Haus die Kosten explodiert: Die Preise von 0,40 Euro / kWh Strom und 0,10 Euro / kWh Gas liegen deutlich

über dem langjährig gewohnten Niveau. Dementsprechend ist die Kostenkurve ab Herbst nach oben gegangen.

Im Januar 2024 ist es jetzt richtig kalt geworden. Wie kommt die Wärmepumpe damit zurecht, was schafft sie noch zu vertretbaren Kosten? Die Regelstrategie ist in der Steuerung der Wärmepumpe auf „Ökonomisch“ eingestellt, sie wählt automatisch den wirtschaftlichsten Wärmeträger; hinterlegt sind für 2024 Preise von 0,395 Euro / kWh Strom und 0,106 Euro / kWh Gas (die Stadtwerke Münster antworten seit drei Wochen nicht auf die Frage nach dem genauen Gaspreis ab 1.1.2024).

Vom 1. bis zum 8. Januar ist die Wärmepumpe fast ganz allein mit dem Wärmebedarf des alten Hauses zurecht gekommen. Der Gas-Brennwertkessel ist auch gelaufen, hat aber in 8 Tagen nur 2 m³ Gas verfeuert; er musste für das am Morgen sofort benötigte warme Wasser einspringen. Im Laufe des 8. Januar ist die Außentemperatur auf -3 bis -4°C gesunken, bis dahin konnte die Wärmepumpe allein heizen. In der Nacht auf den 9. Januar wurde es deutlich kälter, am Mittag des 9. Januar sind es noch -3,5°C. 6 m³ Gas hat der Brennwertkessel an diesem Vormittag verbraucht, aber zum Mittag hat die Wärmepumpe wieder übernommen.

Freitag, 12.1.2024:

In der Nacht vom 9. auf den 10. Januar war es richtig kalt, es müssen um die -8°C Frost gewesen sein. Bis ungefähr -4 / -5°C Frost kommt die Wärmepumpe allein zurecht, darunter muss der Gas-Brennwertkessel auch für die Heizung einspringen. Vom Mittag des 9. bis zum Mittag des 10. Januar hat er 13m³ Gas verbraucht. Danach ist es wieder wärmer geworden, bis zum 12. Januar ist noch einmal 1m³ Gas verbraucht worden.

Dienstag, 23.1.2024:

Die Regelstrategie „Ökonomisch“ in der Steuerung der Wärmepumpe soll automatisch den wirtschaftlichsten Wärmeträger wählen. Dazu braucht sie die aktuellen Preise von Strom und Gas. 2024 waren das 0,395 Euro / kWh Strom und 0,106 Euro / kWh Gas, aber was kostet das Gas ab 1.1.2024 genau?

Die Stadtwerke Münster brauchen mehr als einen Monat, um auf diese Frage zu antworten. Die Antwort ist so unglaubwürdig, dass man fast lachen könnte: „… bei Gas liegt der Arbeitspreis bei 5,62 ct/kWh.“ Das ist zu schön, um wahr zu sein. Eine neue Mail geht an die Stadtwerke – wird es vor dem Sommer eine Antwort geben?

Samstag, 3.2.2024:

Die Stadtwerke rühren sich nicht. Bei näherer Betrachtung der zurückliegenden Abrechnungen fällt jetzt auf: Die jeweils online gemeldeten Zählerstände zum Wasserverbrauch sind nicht korrekt verbucht worden. Die Wasserrechnung 2023 ist falsch. Auf diesem Fehler beruht auch die Vorauszahlung der Gebühren für die Schmutzwasserentsorgung – also muss Widerspruch gegen den Kommunalabgabenbescheid eingelegt werden. Das war schon mal besser bei den Stadtwerken Münster.

Wie sieht es mit dem Energieverbrauch im Januar 2024 aus?

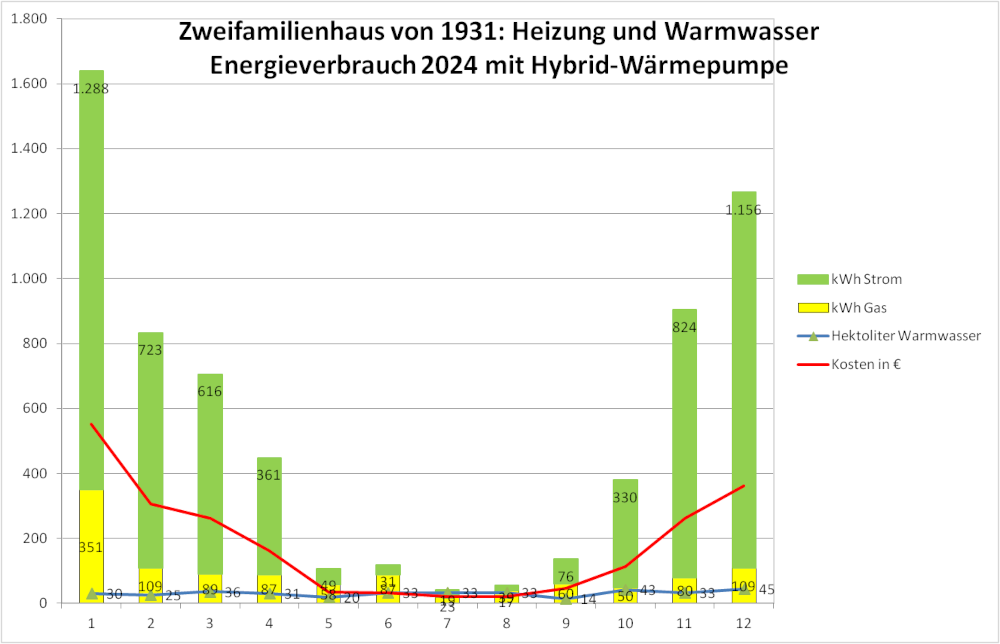

Beim Energieverbrauch haben die kalten Tage (und Nächte) im Januar 2024 ordentlich reingehauen. Die Bilanz für den Januar 2024 sieht so aus:

1288 kWh Strom hat die gesamte Heizanlage für 20°C Raumtemperatur und 3,030 m³ Warmwasser verbraucht, dazu 35 m³ / 350 kWh Gas. Die mittlere Lufttemperatur betrug 5,2°C am Flughafen Münster/Osnabrück. Wozu das Gas: Laut Viessmann-App hauptsächlich, um morgens kurzfristig Warmwasser zu erwärmen, daneben auch für das morgendliche Hochfahren der Raumheizung. Diese Bedarfsspitzen hat der Gas-Brennwertkessel mit abgedeckt. Die – nicht ganz genaue – Viessmann-App meldet für Januar 2024 einen Gasverbrauch von 34 m³, davon 28 m³ für Warmwasser und 6 m³ für Heizung.

Im Vergleich hat die Gasheizung im Januar 2021 für 21°C Raumtemperatur und 5,867 m³ Warmwasser 4941 kWh Gas und 19 kWh Strom verbraucht, die mittlere Lufttemperatur betrug 2,5°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Der Vergleich fällt nicht besonders günstig für die Hybrid-Wärmepumpe aus: Im Januar 2024 war es deutlich wärmer als im Januar 2021, der Warmwasserverbrauch ist im Januar 2024 deutlich niedriger als 2021, die Raumtemperatur 1°C niedriger, und das – schlecht messbare – Nutzerverhalten hat sich nicht verändert. Demgegenüber ist der Energieeinsatz in kWh nur auf ein Drittel zurückgegangen, die Kosten sind (auch ohne Berücksichtigung von Abschreibungen) explodiert: Fast 600 € gegenüber knapp 300 € im Jahr 2021.

Donnerstag, 29.2.2024:

Nach einer Bearbeitungszeit von 2,5 Monaten kommt endlich das Schreiben der Stadtwerke mit der Angabe der aktuellen Preise für Strom (0,3947 € / kWh) und Gas (0,0965 € / kWh).

Sonntag, 3.3.2024:

Wie sieht es mit dem Energieverbrauch im Februar 2024 aus?

723 kWh Strom hat die gesamte Heizanlage für 20°C Raumtemperatur und 2,529 m³ Warmwasser verbraucht, dazu 11 m³ / 109 kWh Gas. Die mittlere Lufttemperatur betrug 7,8 °C am Flughafen Münster/Osnabrück. Wozu das Gas: Laut nicht ganz genauer Viessmann-App 5,1m³, um Warmwasser zu erwärmen, daneben 3,9m³ für Raumheizung, Anteile vermutlich auch zur Enteisung des Wärmetauschers.

Im Vergleich hat die Gasheizung im Februar 2021 für 21°C Raumtemperatur und 5,609 m³ Warmwasser 4215 kWh Gas und 15 kWh Strom verbraucht, die mittlere Lufttemperatur betrug 3,0°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Der Vergleich fällt im Februar günstiger aus für die Hybrid-Wärmepumpe als im frostigen Januar: Im Februar 2024 ist der Energieeinsatz in kWh auf ein Fünftel des Wertes von 2021 zurückgegangen. Allerdings: Der Februar 2024 war sehr viel wärmer als im Februar 2021, der Warmwasserverbrauch ist im Februar 2024 deutlich niedriger, die Raumtemperatur 1°C niedriger, und das – schlecht messbare – Nutzerverhalten hat sich nicht verändert. Die Kosten sind (auch ohne Berücksichtigung von Abschreibungen) trotzdem deutlich höher als 2021: Rund 350 € gegenüber rund 250 € im Jahr 2021.

Freitag, 19.4.2024:

Wie sieht es mit dem Energieverbrauch im März 2024 aus?

616 kWh Strom hat die gesamte Heizanlage im März 2024 für 20°C Raumtemperatur und 3,631 m³ Warmwasser verbraucht, dazu 10 m³ / 99 kWh Gas. Die mittlere Lufttemperatur betrug 8,6 °C am Flughafen Münster/Osnabrück und lag damit wie die Vormonate Januar und Februar erheblich über dem 10-Jahres-Durchschnitt. Wozu das Gas: Laut nicht ganz genauer Viessmann-App 4,7m³, um Warmwasser zu erwärmen, daneben 3,5m³ für Raumheizung, Anteile vermutlich auch zur Enteisung des Wärmetauschers.

Im Vergleich hat die Gasheizung im März 2021 für 21°C Raumtemperatur und 4,734 m³ Warmwasser 3539 kWh Gas und 15 kWh Strom verbraucht, die mittlere Lufttemperatur betrug 6,1°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Die Kosten sind 2024 (auch ohne Berücksichtigung von Abschreibungen) deutlich höher als 2021: Rund 300 € gegenüber rund 200 € im Jahr 2021.

*Donnerstag, 2.5.2024:“

Der Energieverbrauch im April 2024: 361 kWh Strom hat die gesamte Heizanlage für 20°C Raumtemperatur und 3,104 m³ Warmwasser verbraucht, dazu 8 m³ / 79 kWh Gas. Die mittlere Lufttemperatur betrug 11,0°C am Flughafen Münster/Osnabrück. Wozu das Gas: Laut nicht ganz genauer Viessmann-App 4,5m³, um Warmwasser zu erwärmen, daneben 2,4m³ für Raumheizung, Anteile vermutlich auch zur Enteisung des Wärmetauschers.

Im Vergleich hat die Gasheizung im April 2021 für 21°C Raumtemperatur und 5,621 m³ Warmwasser 2684 kWh Gas und 13 kWh Strom verbraucht, die mittlere Lufttemperatur betrug 6,7°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Und die Kosten im Vergleich: Die Kosten sind im April 2024 (auch ohne Berücksichtigung von Abschreibungen) deutlich höher als 2021: Rund 200 € gegenüber rund 160 € im Jahr 2021.

Der April 2024 hält für die neue Hybrid-Heizanlage aber noch eine unangenehme Überraschung bereit.

Die ersten wirklich warmen Tage haben begonnen, da steht ein genauerer Blick auf die thermische Solaranlage an. Hier hatte es im Zuge des Einbaus der Wärmepumpe erhebliche Probleme gegeben mit den Temperaturfühlern am Warmwasser-Speicher. Also am 30.4.2024 gegen 22h ein kritischer Blick auf das Display der Solarstation. Die angezeigten Werte sind höchst merkwürdig: Lange nach Sonnenuntergang läuft die Umwälzpumpe der Solaranlage noch, nach einem sonnigen Tag sind die Kollektoren in der Nacht angeblich deutlich wärmer als der Speicher – da kann etwas nicht stimmen.

Am Abend des nächsten Tages, 1.5.2024, folgt deshalb gegen 20h die Kontrolle mit einem Digitalthermometer. Zu dieser Zeit zeigte das Display der Solarstation eine Kollektor-Temperatur von 53°C an, für den unteren Bereich des Warmwasser-Speichers 40°C und für den oberen Bereich 32°C.

Die Kontroll-Messung mit der Sonde des Thermometers ergibt eine Temperatur des Brauchwassers im Speicher von etwas über 65°C, das ist die nach dem sonnigen Tag zu erwartende Temperatur; gemessen wird bei laufender Warmwasser-Entnahme an der Armatur am „Ausgang“ des Solar-Speichers. An der Solarstation hat der Vorlauf von den Kollektoren zum Speicher ungefähr 51°C , der Rücklauf vom Speicher zu den Kollektoren hat ungefähr 52°C (oder höher).

Anders gesagt: Nach einem sonnigen Tag heizt die thermische Solaranlage am Abend den Vögeln die Füße, die am Tag gespeicherte Wärme wird in der Nacht über die Kollektoren wieder in die Umwelt zurückgespeist.

Es muss mal wieder nach Ursachen für fehlerhaftes Verhalten gesucht werden. Dem Betreiber der Anlage fallen spontan drei Möglichkeiten ein:

Entweder sind beide Temperaturfühler am Speicher defekt; das ist eher unwahrscheinlich, bis zu den Umbauarbeiten im vorigen Herbst haben sie einwandfrei funktioniert. Oder beide Temperaturfühler am Speicher sind auch nach der wiederholten Neumontage falsch montiert. Oder die elektrische Verbindung zwischen den Temperaturfühlern am Speicher und der Solarstation ist falsch verlegt, d.h. die Nähe der ungeschirmten Schwachstrom-Fühlerleitungen zu 230V-Leitungen verfälscht die Datenübertragung; dies Problem bestand auch bei den Außenfühlern von Wärmepumpe und Gastherme.

Es hilft nichts: Firma Büring muss noch einmal ran.

Donnerstag, 9.5.2024:

Kontrollmessung zum Verhalten der thermischen Solaranlage: Messung mit Digitalthermometer am 9.5.2024, 19.48h, für folgende Messpunkte:

• Ausgang Solarspeicher: 62°C

• Vorlauf zum Speicher an der Solarstation: 48°C

• Rücklauf vom Speicher an der Solarstation: 52°C

Die Solarstation zeigte im Display für

• Kollektor: 48°C

• Solarspeicher oben: 30°C

• Solarspeicher unten: 34°C

Damit bestätigt sich das Fehlerbild der Messung vom 1.5.2024. Die Solaranlage sammelt tagsüber Energie und gibt sie am Abend in die Umwelt zurück. Der zuständige Mann der Firma Büring ist in Urlaub, der benannte Vertreter ist erneut angemailt und um einen Besprechungstermin gebeten.

DIenstag, 14.5.2024:

Die Firma Büring verändert am Solarspeicher die Position eines Temperaturfühlers, jetzt erscheinen die angezeigten Werte plausibel. An den nächsten Sonnentagen muss das Verhalten der Anlage kritisch beobachtet werden – mit der Wärmepumpe und dem Gas-Brennwertkessel hat das nichts zu tun, diese Technik arbeitet zuverlässig und unauffällig.

Sonntag, 9.6.2024:

Im Mai 2024 hat die Anlage erwartungsgemäß wenig Energie verbraucht: 49 kWh Strom hat die gesamte Heizanlage für 20°C Raumtemperatur und 1,959 m³ Warmwasser verbraucht, dazu 6 m³ / 59 kWh Gas. Die mittlere Lufttemperatur betrug 16,3°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Im Vergleich hat die Gasheizung im Mai 2021 für 21°C Raumtemperatur und 4,942 m³ Warmwasser 1640 kWh Gas und 8 kWh Strom verbraucht, die mittlere Lufttemperatur betrug 11,4°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Donnerstag, 13.6.2024:

Die Anlage ist seit Tagen mal wieder über das Internet nicht zu erreichen. Die ViCare-App auf dem Handy hat angeblich keine Verbindung zum Server. „Noch einmal versuchen“ hilft auch nicht. In der App ist es nicht möglich, sich abzumelden, sie ist praktisch tot. Ein letzter Versuch: Auf in den Keller, den QR-Code mit den Verbindungsdaten scannen – „Oh, da ist etwas schiefgegangen“. Also bleibt nur: App vom Handy löschen und neu installieren. Und – oh Wunder – jetzt funktioniert sie einwandfrei.

Ach, wenn Viessmann seine Internetaktivitäten doch einmal wirklich professionell aufsetzen würde!

Mittwoch, 10.7.2024:

Auch im Juni 2024 hat die Anlage erwartungsgemäß wenig Energie verbraucht: 31 kWh Strom hat die gesamte Heizanlage für 20°C Raumtemperatur und 3,329 m³ Warmwasser verbraucht, dazu 6 m³ / 59 kWh Gas. Die mittlere Lufttemperatur betrug 16,6°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Im Vergleich hat die Gasheizung im Juni 2021 für 21°C Raumtemperatur und 5,406 m³ Warmwasser 219 kWh Gas und 1 kWh Strom verbraucht, die mittlere Lufttemperatur betrug 19,7°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Sonntag, 18.8.2024:

Im Juli waren es ideale Bedingungen für die Wärmepumpe: Nur 3,275m³ Warmwasser waren auf 46°C zu erwärmen, unterstützt durch die thermische Solaranlage. Dafür wurden 49 kWh Gas verbraucht und 23 kWh Strom.

Im Vergleich hat die Gasheizung im Juli 2021 für 5,406 m³ Warmwasser 219 kWh Gas und 1 kWh Strom verbraucht.

Freitag, 11.10.2024:

Auch im August war nur die Energie für Warmwasser bereitzustellen. Die Daten im Einzelnen (siehe detaillierte Aufstellung):

Im August wurden 17kWh Strom und 40 kWh Gas verbraucht für 3,34m³ Warmwasser (46°C), die mittlere Lufttemperatur betrug 19,9°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Im Vergleich hat die Gasheizung im August 2021 für 4,561 m³ Warmwasser 308 kWh Gas und 1 kWh Strom verbraucht.

Im September 2024 wurde es kühler, für ein paar Tage musste die Wärmepumpe schon Heizungswärme liefern. Im September wurden insgesamt 76kWh Strom und 60 kWh Gas verbraucht, 1,38m³ Warmwasser wurden auf 46°C erwärmt; die mittlere Lufttemperatur betrug 15,8°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Im Vergleich hat die Gasheizung im September 2021 437 kWh Gas und 2 kWh Strom verbraucht, 2,644 m³ Wasser wurden auf 46C° erwärmt.

Samstag, 9.11.2024:

Im Oktober 2024 war die Heizung schon gefordert, die mittlere Lufttemperatur betrug 11,8°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Im Oktober 2024 wurden insgesamt 330kWh Strom und 50 kWh Gas verbraucht, 4,25m³ Warmwasser wurden auf 46°C erwärmt; die mittlere Lufttemperatur betrug 15,8°C am Flughafen Münster/Osnabrück. Die Daten im Einzelnen siehe detaillierte Aufstellung.

Im Vergleich hat die Gasheizung im Oktober 2021 1922 kWh Gas und 11 kWh Strom verbraucht, 4,303 m³ Wasser wurden auf 46C° erwärmt.

Donnerstag, 12.12.2024:

Im November 2024 lag die mittlere Lufttemperatur mit 6,2°C am Flughafen Münster/Osnabrück geringfügig unter dem 10-Jahres-Durchschnitt 1991-2020. Verbraucht wurden insgesamt 824kWh Strom und 80 kWh Gas, 3,26m³ Warmwasser wurden auf 46°C erwärmt. Die Daten im Einzelnen siehe detaillierte Aufstellung.

Im Vergleich hat die Gasheizung im November 2021 3406 kWh Gas und 16 kWh Strom verbraucht, 3,697 m³ Wasser wurden auf 46C° erwärmt.

Mittwoch, 8.1.2025:

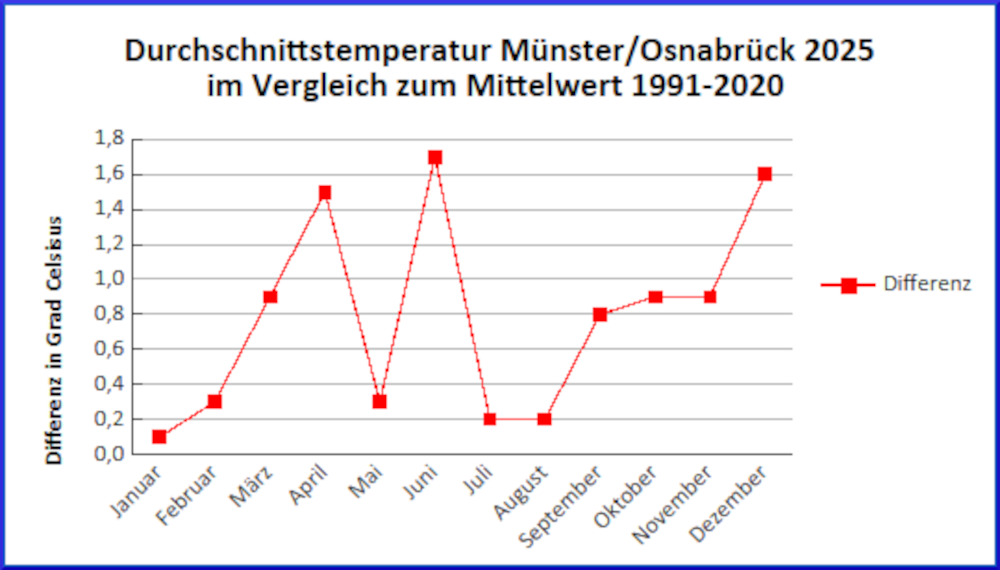

Im Dezember 2024 lag wie in den meisten Monaten des Jahres die mittlere Lufttemperatur mit 4,9°C am Flughafen Münster/Osnabrück deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnitt 1991-2020.

Verbraucht wurden insgesamt 1156 kWh Strom und 109 kWh Gas, 4,46m³ Warmwasser wurden auf 46°C erwärmt. Die Daten im Einzelnen siehe detaillierte Aufstellung.

Im Vergleich hat die Gasheizung im Dezember 2021 4233 kWh Gas und 17 kWh Strom verbraucht, 4,092 m³ Wasser wurden auf 46C° erwärmt.

Es ist Zeit für die erste Jahresabrechnung der Hybrid-Wärmepumpe. Die Technik ist problemlos gelaufen, es hat keine Störungen gegeben. Der Energieverbrauch für Heizung (20°C Raumtemperatur) und Warmwasser (46°C) im gesamten Jahr 2024 betrug 6633kWh, davon 17,2% Gas. Für Warmwasser wurden laut Viessmann-App 84,3m³ Gas benötigt, zum Heizen nur 16,3m³ Gas.

Im Vergleichsjahr 2021 betrug der Energieverbrauch für Heizung (21°C Raumtemperatur) und Warmwasser (46°C) 27862 kWh Gas und Strom, davon 99,57% Gas.

Die Verbrauchskosten betrugen im gesamten Jahr 2024 2176,29 Euro, bestimmt durch einen länger laufenden Bezugsvertrag mit relativ hohem Strompreis im ersten Halbjahr; ab Herbst 2024 ist der Strompreis um 25% gesunken. Im Vergleichsjahr 2021 betrugen die Verbrauchskosten 1697,74 Euro.

Wartungskosten fielen 2024 nicht an, da die Fachfirma wegen Personalmangel die Wartung in das Jahr 2025 verschob.

Freitag, 18.4.2025:

Im Januar 2025 lag die mittlere Lufttemperatur mit 2,8°C am Flughafen Münster/Osnabrück geringfügig über dem 10-Jahres-Durchschnitt 1991-2020. Verbraucht wurden insgesamt 1495 kWh Strom und 148 kWh Gas, 4,05m³ Warmwasser wurden auf 46°C erwärmt. Die Daten im Einzelnen siehe detaillierte Aufstellung.

Im Vergleich hat die Gasheizung im Januar 2021 für 21°C Raumtemperatur und 5,867 m³ Warmwasser 4941 kWh Gas und 19 kWh Strom verbraucht, die mittlere Lufttemperatur betrug 2,5°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Im Februar 2025 lag die mittlere Lufttemperatur mit 3,4°C am Flughafen Münster/Osnabrück 0,3°C über dem 10-Jahres-Durchschnitt 1991-2020. Verbraucht wurden insgesamt 1090 kWh Strom und 79 kWh Gas, 3,29m³ Warmwasser wurden auf 46°C erwärmt. Die Daten im Einzelnen siehe detaillierte Aufstellung.

Im Vergleich hat die Gasheizung im Februar 2021 für 21°C Raumtemperatur und 5,609 m³ Warmwasser 4215 kWh Gas und 15 kWh Strom verbraucht, die mittlere Lufttemperatur betrug 3,0°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Im Februar 2025 wurde die turnusmäßige Wartung der Heizungsanlage durchgeführt: Reinigung des Gas-Brennwertkessels mit Austausch der Elektroden, Reinigung der Außeneinheit der Wärmepumpe und Überprüfung der thermischen Solaranlage.

600 Euro fordert anschließend die Wartungsrechnung der Firma Büring in Hiltrup. Die Rechnung enthält wie üblich einen Posten „Reinigungsmaterial für Wartungsarbeiten“ und dann einen weiteren Posten: „Technische Ausrüstung, Wartungskoffer, Klein-, Dichtung- und Reinigungsmaterial für Wartungsarbeiten“, dafür stehen netto 75 Euro, also brutto 89,25 Euro auf der Rechnung.

Der Kunde wundert sich: Viele Jahre schon lässt er seine wechselnden Heizungen warten, aber Reinigungsmaterial wurde ihm nie doppelt in Rechnung gestellt. „Technische Ausrüstung, Wartungskoffer“ wurde nie gesondert in Rechnung gestellt, das Werkzeug war immer im Stundenlohn einkalkuliert; der Stundenlohnsatz ist auch nicht reduziert, sondern um +8,7% gegenüber der letzten Wartung gestiegen.

Der Kunde fragt beim Handwerker nach: „Die angesprochene Technische Ausrüstung haben ihre Mitarbeiter in früheren Jahren für die anfallenden Wartungsarbeiten ebenfalls verwendet. Warum hierfür im Jahr 2025 neu diese Pauschalposition erscheint, braucht eine Begründung.“ Und der Kunde rechnet nach: Die „Technische Ausrüstung, Wartungskoffer usw.“ des Wartungstechnikers ist – grob geschätzt – mindestens zweimal täglich an 200 Arbeitstagen im Jahr im Einsatz, d.h. hier werden pro Jahr 30.000 Euro netto Werkzeug- und Kleinmaterialkosten geltend gemacht.

Es dauert ein Weilchen, dann antwortet der Handwerker: „In dieser Position [Technische Ausrüstung, Wartungskoffer] sind die Kosten für spezielles Werkzeug und die wiederkehrenden Schulungen und Fortbildungen der Mitarbeiter enthalten, da eine Wärmepumpe erheblich komplexer und wartungsintensiver ist.“

Der Kunde wundert sich noch mehr. Denn die Wartung der Inneneinheit der Wärmepumpe besteht im Wesentlichen aus einer (Sicht-)Kontrolle im Stundenlohn, da gibt es nichts auszutauschen oder mit speziellem Werkzeug zu montieren: Wenn sie läuft, läuft sie. Und die Außeneinheit der Wärmepumpe ist schnell gewartet: Gitter abnehmen, Lüfterräder putzen, Lamellen des Wärmetauschers reinigen und durchkämmen – einen Kamm braucht’s dafür, einen Pinsel und Reinigungsspray, keine Spur von teurem „speziellem Werkzeug“.

Anders gesagt: Diese Rechnungsposition ist in Wirklichkeit eine saftige Preiserhöhung. Wer einen Heizungsbauer für den Einbau einer Wärmepumpe aussucht, sollte auch über die laufenden Wartungskosten nachdenken.

Die Inspektion zeigt, dass die thermische Solaranlage defekt ist, die Solarstation muss noch ausgetauscht werden.

Im März 2025 lag die mittlere Lufttemperatur mit 6,9°C am Flughafen Münster/Osnabrück 0,9°C über dem 10-Jahres-Durchschnitt 1991-2020. Verbraucht wurden insgesamt 698 kWh Strom und 89 kWh Gas, 3,10m³ Warmwasser wurden auf 46°C erwärmt. Die Daten im Einzelnen siehe detaillierte Aufstellung.

Im Vergleich hat die Gasheizung im März 2021 für 21°C Raumtemperatur und 4,734 m³ Warmwasser 3539 kWh Gas und 15 kWh Strom verbraucht, die mittlere Lufttemperatur betrug 6,1°C am Flughafen Münster/Osnabrück.

Montag, 28.4.2025: