Deutscher Kolonialismus und Hiltruper Südsee-Mission

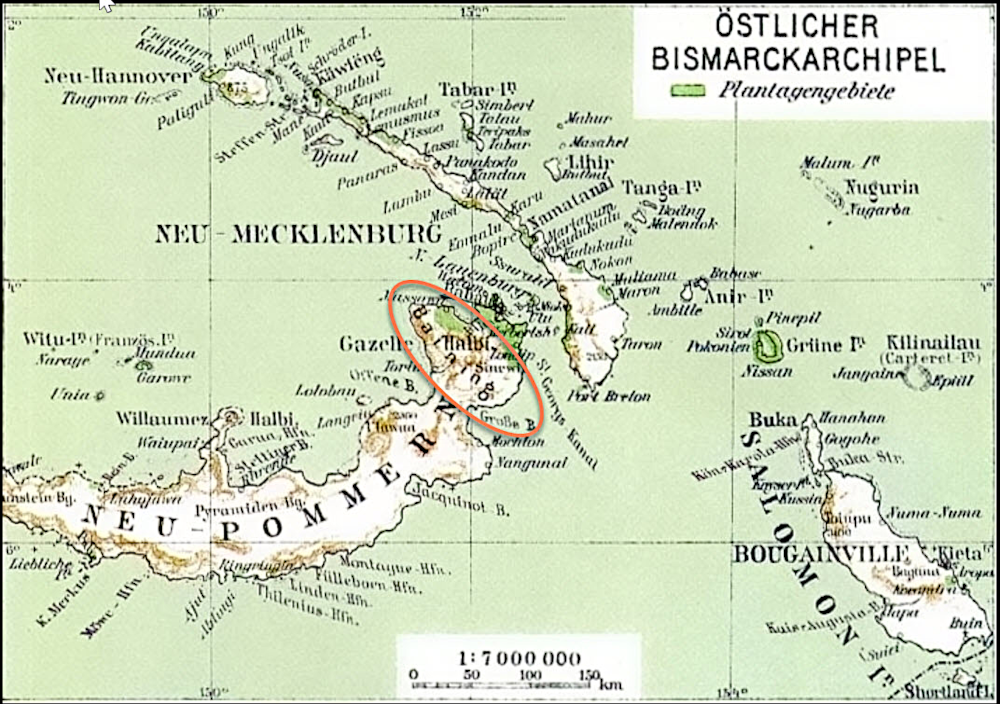

Die Baining oder Baininger sind ein indigenes Volk im Osten der Insel Neubritannien (New Britain, ehemals Neupommern) im Bismarck-Archipel von Papua-Neuguinea. Ihr angestammtes Gebiet sind die Bainingberge auf der nordöstlich gelegenen Gazelle-Halbinsel, wohin sie als vermutliche Urbevölkerung von den aus dem Osten einwandernden Tolai vor geschätzten 250 Jahren verdrängt wurden.

Selbst nennen sie sich Chachet („Menschen“), von den benachbarten Tolai werden sie noch heute teilweise abschätzig als kaulong (primitiv) bezeichnet, auch die frühen Europäer übernahmen diese Einstellung. (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Baining, abgerufen am 27.1.2023)

Ab 1882 war in diesem Bereich die deutsche Neuguinea-Kompanie tätig (siehe auch Deutsches Kolonial-Lexikon von 1920). Die Gesellschaft war in Berlin von Bankiers und Großfinanziers gegründet worden, um Kolonialbesitz in der Südsee zu erwerben und auszubeuten. Auf Initiative dieser Gesellschaft übernahm das Deutsche Reich 1884 die „Schutzherrschaft“ über die Nordostküste Neuguineas und den Bismarck-Archipel (Papua-Neuguinea). 1885 wurden der Gesellschaft mit dem kaiserlichen Schutzbrief die Hoheitsrechte für den Nordosten Neuguineas (genannt Kaiser-Wilhelms-Land) und den Bismarck-Archipel übertragen.

Hier war der 1854 in Frankreich gegründete Orden der „Missionare vom Heiligsten Herzen Jesu“ (MSC) mit französischen Missionaren tätig.

Das Deutsche Kolonial-Lexikon von 1920 beschreibt die Ausgangslage für die Mission so: Die katholische Missionstätigkeit, deren Blütezeit in die Periode der höchsten spanischportugiesischen Kolonialmacht bald nach dem Entdeckungszeitalter fällt, erhielt im 19. Jahrh. einen neuen Anstoß durch die romantische Bewegung und wandte sich in steigendem Maße auch den deutschen Schutzgebieten zu, nachdem in den 80er Jahren die Antisklaverei- und Kolonialbewegung speziell in Deutschland das allgemeine Augenmerk und Interesse auf sich gerichtet hatte.

Die Kolonialmächte versprachen sich von der Mission der indigenen Völker in den neuen Kolonien, diese Bevölkerung zu „nützlichen Untertanen“ zu machen und zum Arbeiten und zur Kolonialverwaltung einzusetzen. Die Neuguinea-Kompanie fragte bei Bismarck an, wie sie sich gegenüber den französischen Missionaren verhalten solle. Bismarck äußerte intern keine Bedenken gegen sie, er würde das Verhalten der Regierung lediglich vom Verhalten der Gesellschaft abhängig machen: Da man dort die absolute, „durch keine Gesetze beschränkte Gewalt“ besitze, könne man die Mission bei unbequemem Verhalten jederzeit ausweisen. Daraufhin erhielten die MSC-Missionare 1889 Bleiberecht auf Neupommern.

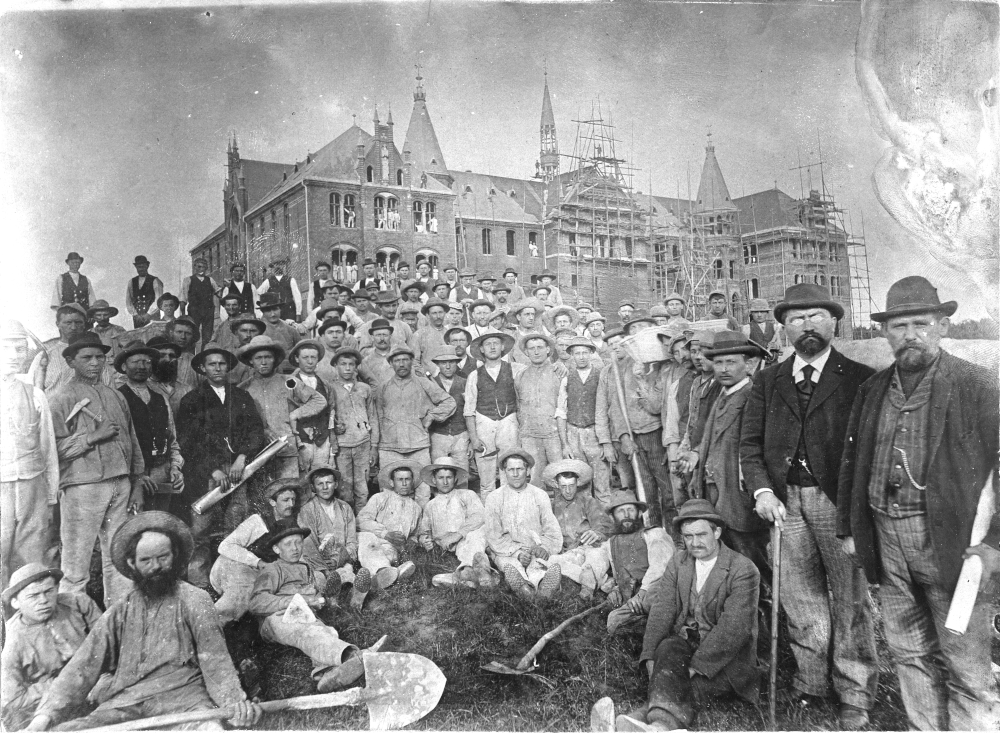

Die Reichsregierung legte jedoch großen Wert darauf, dass die katholischen Missionare deutscher Nationalität seien und unter deutscher Leitung stünden. Anfang der 1890er Jahren berichtete die deutsche Kolonialregierung nach Berlin, die katholische Mission auf dem Bismarck-Archipel sei „fest in französischer Hand“. Das Auswärtige Amt wandte sich darauf an den Heiligen Stuhl. Dieser wies den MSC an, die Mission des Bismarck-Archipels ausschließlich deutschen Missionaren mit deutscher Vorbildung anzuvertrauen. Der MSC beauftragte 1894 den holländischen Pater Linckens (1861-1922) mit der Gründung einer Ordensniederlassung in Deutschland. Konsul Schencking bot das Baugrundstück in Hiltrup an.

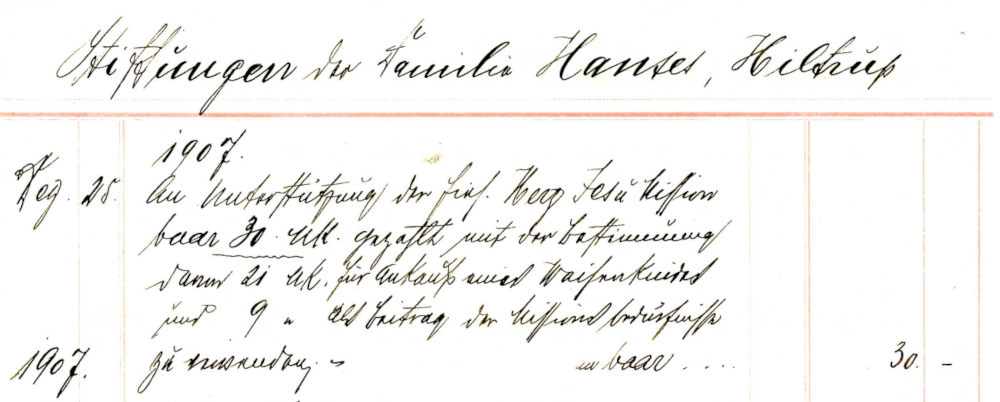

Die Congregation der Propaganda der katholischen Kirche warb um Spenden für das Missionshaus. In einem Flyer mit der Überschrift „Oh göttliches Herz Jesu spende unserm Missionshause und allen seinen Wohlthätern deinen reichsten Segen“ wurde dringend um Spenden gebeten: „Um deutschen Jünglingen die Gelegenheit zu bieten zu Missionaren herangebildet zu werden, die den wilden und verlassenen Menschenfressern der deutschen Südsee die frohe Botschaft des hl. Evangeliums bringen werden, haben wir die Errichtung eines großen Missionshauses unternommen. …“. Im Gegenzug für Spenden versprach die „Congregation der Propaganda“ einen „besonderen Segen“ des Papstes.

Linckens baute 1896/1897 das Kloster an der Hammerstraße und siedelte 1897 nach Hiltrup über. Er trat bald darauf in den „preußischen Untertanenverband“ ein, d.h. er wurde deutscher Staatsbürger.

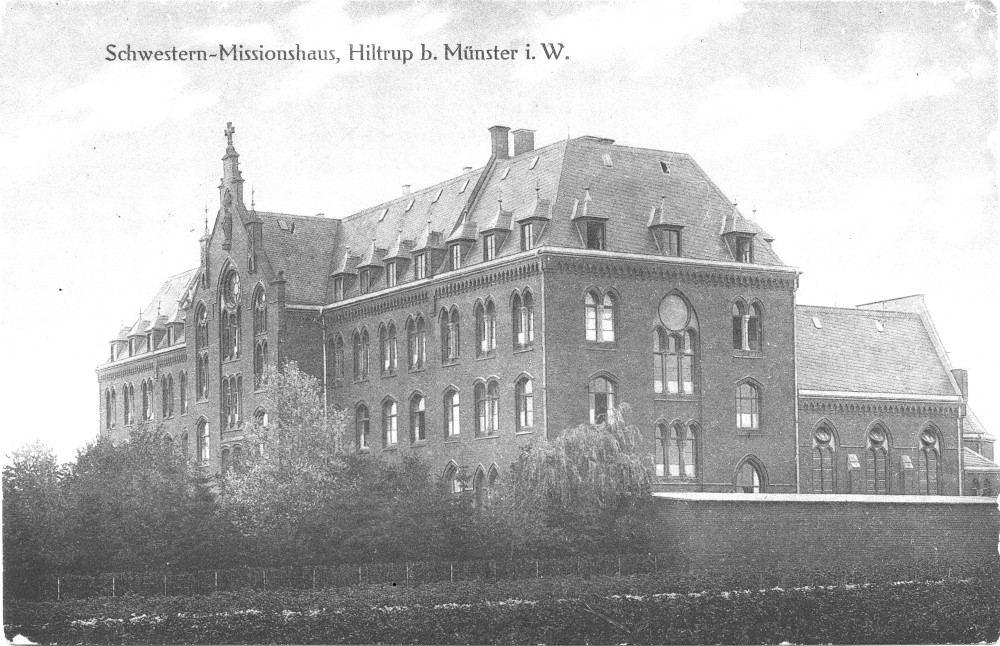

Das Auswärtige Amt forderte von Linckens, auch die französischen Missionarinnen bald durch deutsche Ordensschwestern abzulösen. Nach dem Willen des preußischen Kultusministeriums sollte dazu ein neuer Orden gegründet werden. Linckens warb für den neuen Frauenorden und baute 1899 auf Flächen des Hofes Buermann im Norden von Hiltrup das Mutterhaus.

Die ersten Kandidatinnen wurden auf Haus Herding ausgebildet und zogen 1899 in das Mutterhaus der „Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu“ ein. Ab 1902 unterstützten sie zunächst auf den Marshall-Inseln und auf Papua Neuguinea die Hiltruper Missionare.

Die Hiltruper Missionare und Missionsschwestern waren in einem schwierigen Umfeld tätig. Zwischen den verschiedenen Ethnien und auch gegenüber den Missionaren gab es Spannungen. 1897, 1898 und – auf Veranlassung der Missionare – 1899 führte die deutsche Kolonialmacht Strafexpeditionen durch. 1903 gab es „vielfach Kämpfe mit den Eingeborenen“; in einer amtlichen Denkschrift wurde betont, die Erfahrung habe gelehrt, „dass vorübergehende Züchtigungen bei Ausschreitungen der Eingeborenen wertlos, ja schädlich sich erweisen“ und zu Racheakten führen (Münsterischer Anzeiger 14.9.1904).

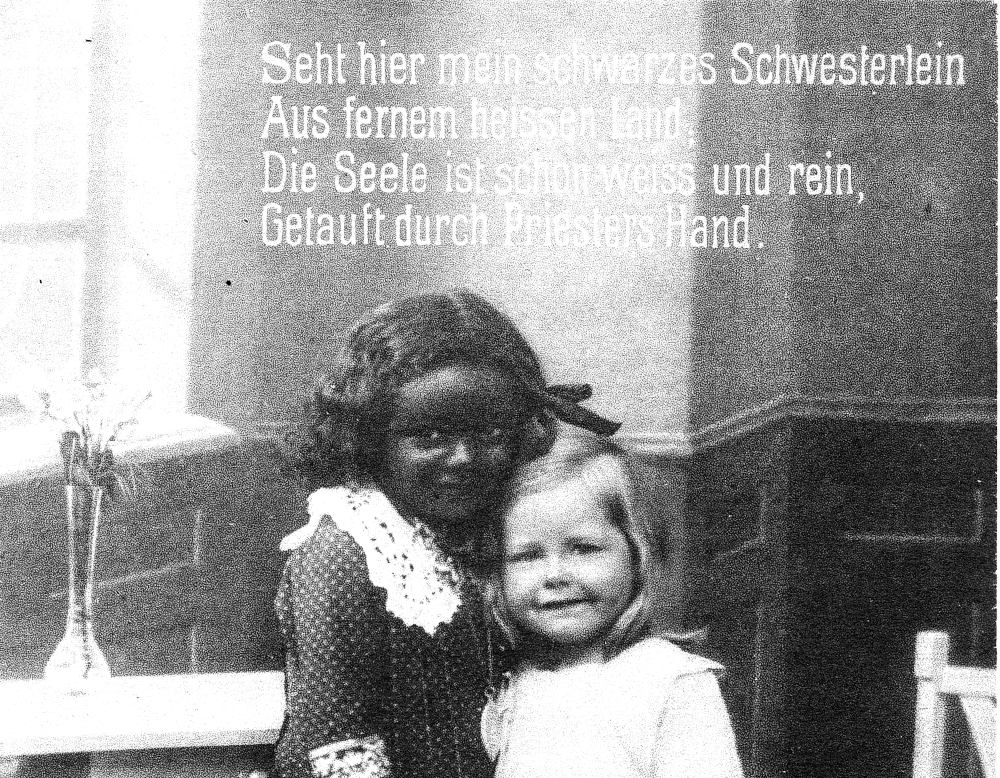

Nach einem Bericht des Westfälischen Merkur vom 3.9.1904 (Aus der Südseekolonie) überreichte der kaiserliche Gouverneur Dr. Hahl am 14.7.1904 dem „Pater Matthäus Rascher, Missionar vom heiligsten Herzen Jesu— aus dem Missionshause von Hiltrup bei Münster— den preußischen Kronenorden vierter Klasse, als Anerkennung Allerhöchsten Orts für seine wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der Sprachenforschung und der Völkerkunde“. Rascher habe die Bainingsprache erlernt, ein Buch verfasst: „Die Grundregeln der Bainingsprache“ und die Missionsstation St. Paul gegründet, wo die von der katholischen Mission losgekauften oder von der Regierung befreiten Sklaven zu brauchbaren, freien Menschen erzogen werden.

Der Westfälische Merkur berichtet, in dem katholischen Dorf St. Paul werde neben dem Schulunterricht hauptsächlich auf die Herausbildung zur Arbeit Gewicht gelegt. … Da sie aber alle — auch die ältesten — eigentlich nur Kinder seien, ersetze eine väterliche Aufsicht, was ihnen noch an Erfahrung und Klugheit mangele. Um alle zum Fleiß anzuspornen, finde jeden Sonntag nach dem Nachmittagsgottesdienst eine entsprechende Belohnung durch Verteilung von Tabak statt, wobei gelobt und getadelt werde nach Verdiensten eines jeden. … Nur mit Hilfe dieser wilden Naturkinder habe Rascher es fertig gebracht, eine große Fläche Urwald zu roden, eine sehr schön gedeihende Kaffeepflanzung anzulegen — und was noch mehr des Staunen der Besucher erregt — eine tadellos funktionierende Sägemühle mit Wasserbetrieb, wo für die Station das erforderliche Bauholz geschnitten werde.

„Die Hauptsache aber ist die Erziehung der trägen und anspruchslosen Eingeborenen zur Arbeit“ – so referierte der Hiltruper Pater Heines den Kern der Missionsarbeit auf Neupommern auf dem Deutschen Kolonialkongreß in Berlin 1905. Sein Vortrag trug den Titel „Die Erziehung eines Naturvolkes durch das Mutterland“ (Westfälischer Merkur 7.10.1905).

Am 13.8.1904 kam es zu der „Mordtat im Christendorf St. Paul“ auf Neupommern / Neubritannien. Pater Rascher und neun weitere MSC-Missionare und Missionarinnen wurden getötet. Der Ablauf des Verbrechens wurde so geschildert:

Am 13. August 1904 hatte To Mária, der Hausboy des MSC-Paters Matthäus Rascher, des Leiters der Missionsstation St. Paul, mit einem tödlichen Schuß auf seinen Dienstherrn den Mitverschwörern aus dem Stamme der Baining das Zeichen zum Aufruhr gegeben; und nur wenige Minuten später lagen zwei Patres, drei Brüder und fünf Schwestern erschossen oder erschlagen in ihrem Blut. Das gleiche Schicksal erlitten zahlreiche Baininger, die sich nicht an dem Überfall beteiligt hatten.

Am 15.10.1904 veröffentlichte der Westfälische Merkur einen ausführlichen Bericht von Linckens. Linckens schrieb u.a., die Verschwörung sei nicht direkt gegen die Mission, sondern gegen die Weißen überhaupt gerichtet gewesen. Der Grund liege in der Abneigung der Eingeborenen gegen die Arbeit: „Seitdem die Weißen im Lande sind, müssen wir arbeiten; wir wollen wie früher ungestört in unseren Wäldern wohnen.“

Am 18.10.1904 wurden die „als Ersatz für die gefallenen Glaubensboten nach Neupommern (Deutsche Südsee) abreisenden Missionare und Missionsschwestern“ in Hiltrup feierlich verabschiedet „getragen von hl. Begeisterung für ein mit Märtyrerblut getränktes Werk“ (Bericht des Westfälischen Merkur, 19.10.1904).

Offensichtlich gab es durchaus Kritik an der Arbeit der Hiltruper Missionare: Pater Dormann wies in einer Versammlung des katholischen Volksvereins am 24.10.1904 in Herne „die Angriffe der liberalen und kirchenfeindlichen Presse gegen die katholische Mission zurück, in dem er nachwies, daß die Missionare von Sankt Paul als Opfer des christlichen Sittengesetzes gefallen waren“ (Münsterischer Anzeiger 25.10.1904).

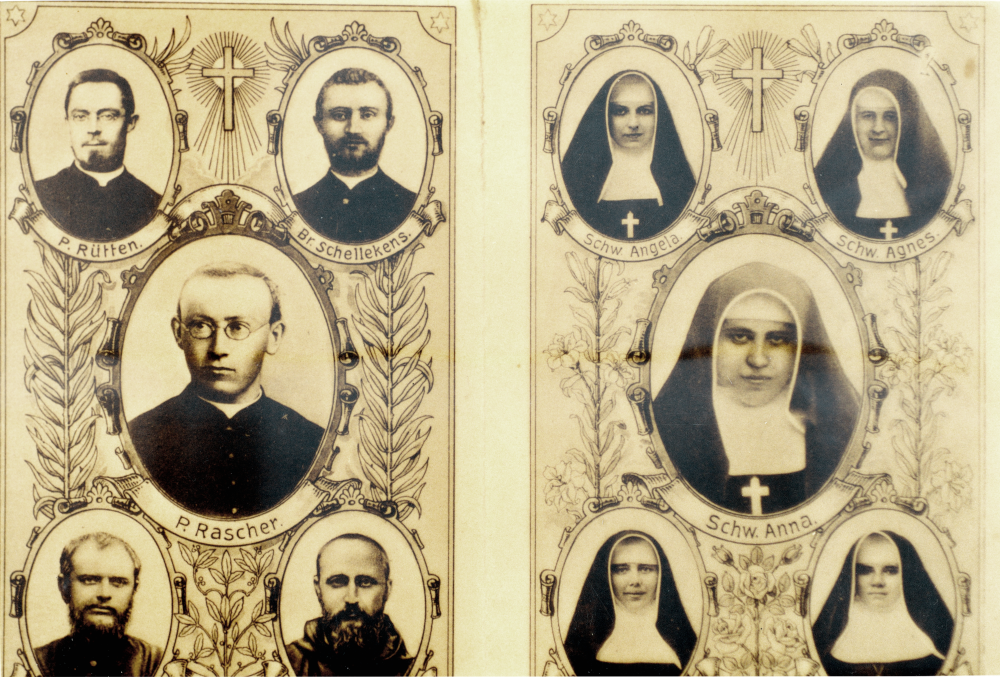

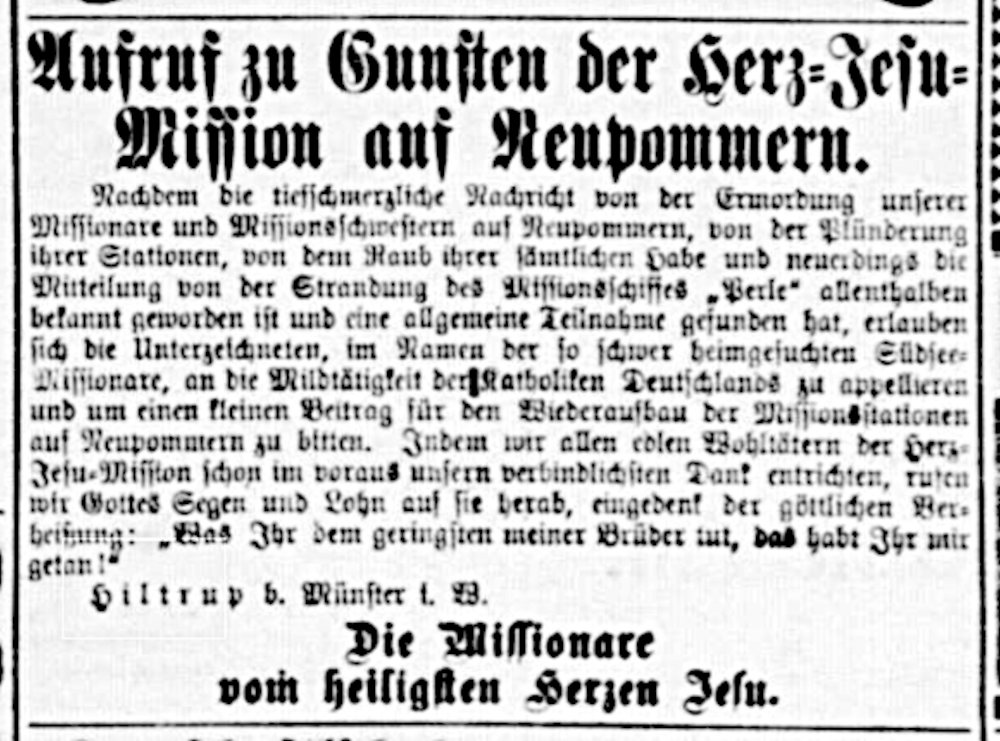

Mit einer Serie größerer Zeitungsanzeigen warben die Hiltruper Missionare anschließend Spenden für ihre Mission auf „Neupommern“ ein. Die Patres traten auch in weiteren Orten auf mit einem Bericht über die Ermordung der Missionare (Pater Dormann zum Beispiel in Lünen am 28.11.1904 und am 2.1.1905 in Handorf, Pater Heines am 9.1.1905 in Hamm). Dabei „wurden zum Besten der Herz Jesu=Mission auf Neupommern kleine Andenken mit den Bildnissen der ermordeten Missionare und Missionsschwestern ausgeteilt, die sehr großen Beifall fanden“ (Münsterischer Anzeiger 29.11.1904).

Im Jahr 1904 wohnten im Hiltruper Kloster neben Provinzial Linckens und Rektor Lotter 16 Patres, 12 Novizen, 36 Brüder und 104 Schüler. Kleider, Bücher und Aufzeichnungen der Ermordeten und ein mit Blut getränktes Leinenbündel wanderten 1905 in das Museum des Klosters (Münsterischer Anzeiger 5.6.1905). Die getöteten Missionare und Missionarinnen wurden als Märtyrer verehrt wie auch der 1928 in China ermordete Pater Josef Winkelmann.

Die Erziehung zu „brauchbaren Menschen“ hatte der Westfälische Merkur vom 3.9.1904 als ordenswürdiges Verdienst von Pater Rascher hervorgehoben. Die „Brauchbarkeit“ von Menschen taucht 1905 auch außerhalb der Mission bei einem anderen Vertreter der Hiltruper Missionare auf: Pater Heines aus Hiltrup referiert vor dem katholischen Volksverein Herbern über die „christliche Familie“ als „Grundlage für die Heranbildung brauchbarer Menschen“ (Westfälischer Merkur 25.7.1905).

Die Hiltruper Missionare betrieben geschickte Öffentlichkeitsarbeit und nutzten neueste Medientechnik: Pater Dormann hielt 1906 vor dem Dortmunder Afrika-Verein einen Vortrag „über die Kulturarbeit der katholischen Missionare und Missionsschwestern in den deutschen Kolonien, speziell im deutschen Südsee-Archipel“ und zeigte dazu Lichtbilder in einer Größe von 4×4 Metern (Westfälischer Merkur 24.11.1906). Mit dem Jahreskalender boten die Hiltruper Missionare reich illustrierte Unterhaltung, Erbauung und Werbung für Orden und Mission. Die von ihnen herausgegebenen „Monatshefte“ waren eine reich illustrierte Monatsschrift; der Westfälische Merkur vom 17.3.1907 lobt sie als sehr billig und doch sehr interessant und lehrreich.

Alljährlich brannten die Patres in Hiltrup ein großes Osterfeuer ab, dabei „konzertierten sie zur Freude der Ortseingesessenen und vieler Fremden bis zum späten Abend“ (Westfälischer Merkur 4.4.1907).

1908 wurde über Goldfunde auf Deutsch-Neu-Guinea berichtet (Westfälischer Merkur 4.6.1908).

Erst 1979 stellte der Jesuit Reiner Jaspers in der Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft die bis dahin allgemein verbreitete Ursache für die Bluttat nach umfassenden Quellenstudien in Frage. Der verheiratete To Mária, so referiert Jaspers die bisherige Überlieferung, verliebte sich in ein Bainingmädchen. Dann heißt es wörtlich:

Mit ihr rückte er wiederholt nach alter Bainingerart in den Urwald aus, wurde aber auf Geheiß von P. Rascher immer wieder gesucht, gefunden und sogar gefesselt nach St. Paul zurückgebracht, wo beide für den Ehebruch bestraft wurden. … Der Zorn auf die Mission habe To Mária zu dieser Bluttat getrieben. P. Rascher sei wegen seiner Verteidigung der christlichen Ehe ermordet worden.

Jaspers führt den Gewaltausbruch auf ein ganzes Bündel von Gründen zurück, angefangen von einer Fehlinterpretation des Abhängigkeitsverhältnisses der Baininger vom Stamm der Tolai und der Problematik der „Kolonialmission“ bis zu „einer theologisch unhaltbaren Missionsmethode, die falsche Mittel anwandte, … in der konkreten Missionspraxis bei den Bainingern die Tabula-rasa-Methode“.

In der Festschrift „100 Jahre Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu von Hiltrup 1900-2000“ (Karl Hüser) heißt es dazu: Zwar mag Pater Rascher unwissentlich den Bainingern in zu kurzer Zeit viel zu viel zugemutet haben, so tut das dem vorbildhaften Zeugnis der zehn ermordeten Ordensleute keinen Abbruch. Zu Recht ist ihr Grab auch heute noch eine viel besuchte Pilgerstätte.

Eine differenzierte Darstellung der Hintergründe dieser Bluttat lieferte 1997 Prof. Dr. Horst Gründer (Die Gründung des Missionshauses Hiltrup aus historischer Sicht, Hiltruper Monatshefte 1997/6, S. 172-182):

Der französische Bischof Couppé als Leiter der MSC-Mission hielt es für fast aussichtslos, die kannibalistischen Eingeborenen in einer auch nur halbwegs absehbaren Zeit zu christianisieren.

Couppé setzte darauf, Kinder freizukaufen / zu adoptieren. Nach der christlichen Erziehung und Ausbildung sollten sie miteinander verheiratet und in Christendörfern angesiedelt werden. 1898 gründete er das Christendorf St. Paul in der Nähe von Vunamarita, die Missionare und Missionarinnen führten hier ein strenges sittliches Regiment. Der – nach europäischen Maßstäben – Ehebruch des Haupttäters To Mária wurde bestraft.

Couppé ignorierte, dass die missionierten Einheimischen der Baining trotz aller Erziehungsversuche tief verwurzelt waren in ihren alten religiösen Vorstellungen und ethnischen Abhängigkeiten. Die Bestrafung To Márias zur Verteidigung der christlichen Ehe war vielleicht der vordergründige Auslöser für das Verbrechen; Hintermänner waren die Tolai mit ihrem Interesse, die Baining weiter als billige Arbeitskräfte auf den Kokospalmenplantagen auszubeuten. Aus demselben Grund versuchte die Neuguinea-Direktion, den Kinderkauf zu unterbinden. Die Anwerbung bzw. Rekrutierung der Eingeborenen für die europäischen Plantagen im gesamten Südseeraum bis nach Fidschi und Samoa (black-birding) behinderte die Missionsarbeit stark, Todesraten bis zu 75% waren auf diesen Plantagen keine Ausnahme (Vgl. u. a. Edward Wybergh Docker, The Blackbirders. The Recruiting of South Seas Labour for Queensland, 1863-1907, Sydney 1970; Deryck Scarr, Recruits and Recruiters: a portrait of the labour trade, in: Pacific Islands Portraits, hg. v. J. W. Davidson/Deryck Scarr, Canberra 1976, S. 225-251; Stewart G. Firth, German Recruitment and Employment of Labourers in the Western Pacific before the First World War, Phil. Diss. (Masch.), Oxford 1973).

In Hiltrup erinnert der Straßenname Bainingstraße an die „Mordtat im Christendorf St. Paul“.

In Hiltrup wuchs die Gemeinschaft der Missionsschwestern schnell, 1910 wurde das Mutterhaus im Norden und im Süden um jeweils drei Fensterjoche erweitert.

Neubritannien wurde 1914 von australischen Truppen erobert, die MSC-Missionare blieben im Land (1975 erhielt Papua-Neuguinea die volle Souveränität).

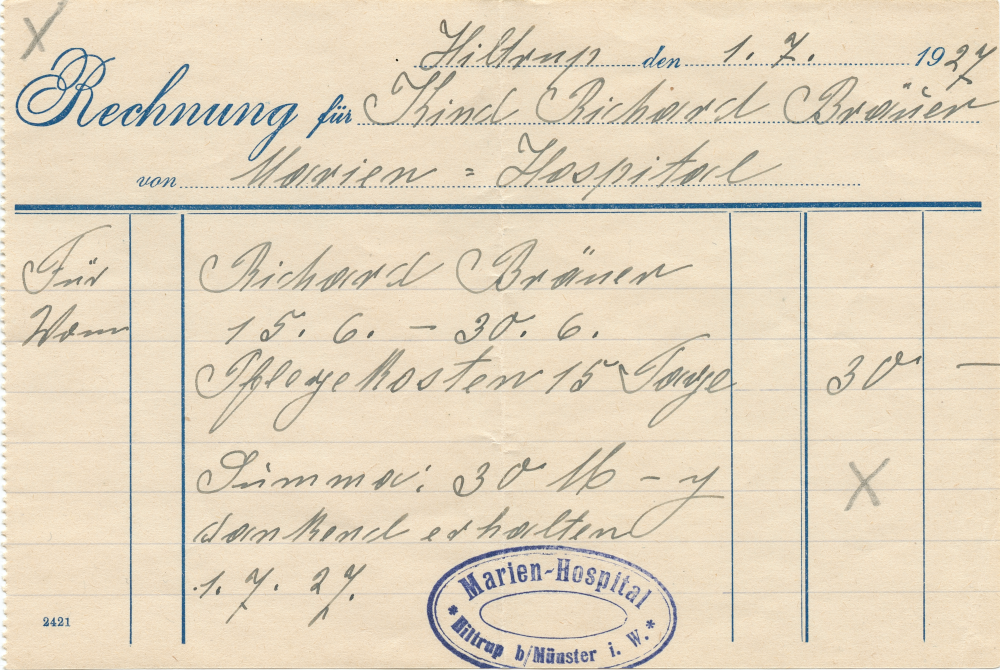

1920 begann in Hiltrup der Ausbau des Gesundheitswesens, drei Missionsschwestern im Alten Pfarrhof („Marienheim“) übernahmen zu Fuß oder mit dem Fahrrad die ambulante Krankenpflege.

1923 richteten sie hier ein kleines Krankenhaus ein für 10 bis 12 Kranke einschließlich Wöchnerinnen, ab 1927 wurden auch alte Menschen zur Dauerpflege aufgenommen. Das Marien-Hospital bestand an dieser Stelle bis 1941. Da es keinen Luftschutzkeller hatte, musste es in das Schwesternhaus an der Hammer Straße umziehen.

Von 1921 bis 1932 traten 888 Schwestern neu ein.

Der Personalbedarf in der Mission wuchs nicht im selben Maße, das Mutterhaus in Hiltrup musste erweitert werden. In den Jahren 1926/1927 wurden Pläne entwickelt.

Zur Finanzierung des Rohbaus in den Jahren 1928 bis 1932 (der Neubau wurde erst nach dem II. Weltkrieg fertiggestellt) eröffneten die Schwestern eine Wäscherei. In ihrer Lohnnäherei arbeiteten sie für eine Krefelder Textilfirma. Eine Anleihe über 600000 Gulden nahmen sie in den Niederlanden auf.

Ab 1933 versuchte das NS-System, die katholische Kirche und ihre Organisationen gegenüber der Bevölkerung zu diskreditieren. Neben den Sittlichkeitsprozessen gegen katholische Geistliche dienten dazu auch die Devisenprozesse. Tatsächliche oder nur angebliche Verstöße gegen verschärfte Devisenbestimmungen waren Ausgangspunkt für die juristische und publizistische Verfolgung von Ordensleuten. Davon waren im Jahr 1935 auch die Hiltruper Missionsschwestern betroffen.

In die Kriegswirtschaft des II. Weltkriegs wurden auch die Hiltruper Missionsschwestern einbezogen. 1940 begannen sie eine Seidenraupenzucht, um Seide für Fallschirme zu gewinnen. 1941 wurden sie aufgefordert, in der Näherei des Klosters möglichst 400 Betttücher pro Tag für die Wehrmacht herzustellen. Ein Bild der Zeit bis zum Ende des Krieges vermittelt das Kriegstagebuch der Missionsschwestern.

(Dieser Artikel wurde zuletzt aktualisiert am 08.12.2025.)